英文契約で補償(Indemnify)と防御(defend)とは?

Indemnifyは、英文契約書でよく登場する免責・保証条項中に含まれる典型的な表現です。

例えば、次のように使われます。

The Supplier shall indemnify, hold harmless and defend the Purchaser from and against…arising out of or in relation to~.

ここで、3つ繋がっているindemnify, hold harmless and defendは、どれも同じ意味で、「~を補償し、免責する」という意味だと捉え、これは例えば、indemnifyだけとしても、英文全体の意味は変わらないし、特段問題は生じない、と考えられていると思います。

通常は、この理解でよいようです。

しかし、米国の州によっては、これら3つにそれぞれ別の意味を持たせていることもあるようです。

特に、indemnifyとdefendには明確な違いがあると捉えている場合もあります。

そこで、今回はこのindemnifyとdefendの違いをご紹介します。

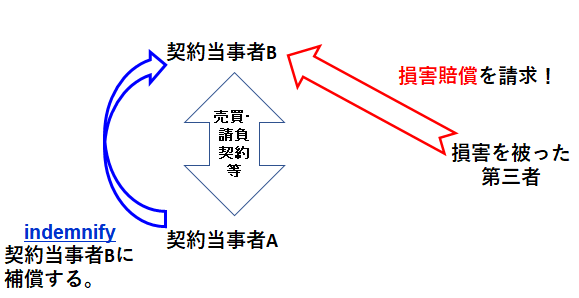

indemnifyについて

まず、indemnifyは、「~を補償する、賠償する」という意味です。

この表現がいわゆる免責・補償条項で使われるのは、主に、第三者に損害が生じた場合です。

より具体的には、契約当事者Aのせいで、契約当事者にはない第三者の生命・身体・財産含むに損害が生じた場合に、その第三者が、他方の契約当事者Bに対してその損害について賠償するように求めることがあります。このとき、損害を与える原因となった契約当事者Aが、第三者に対して賠償した他方当事者Bに対して、その賠償金額を支払う、ということです。

ポイントは、「第三者に損害を与えたわけではない契約当事者Bがその第三者に賠償した金額を、契約当事者Aが最終的に負担することになる」という点です。これが、indemnify=「補償」ということです。

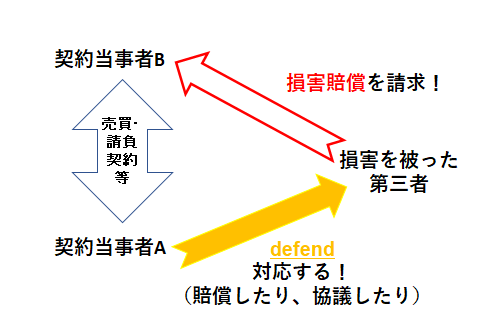

defendについて

では、defendはどういう意味かといいますと、第三者が契約当事者Bに賠償を請求してきた際に、「ちょっと待った!」といって、契約当事者AがBの代わりに第三者と協議をしたり、または、直接第三者に賠償したりすることです。

ポイントは、「契約当事者Bが第三者に賠償する前に、AがBと第三者の間に割って入り、自分で第三者に対応する」という点です。これが、defend=「防御」ということです。

なんとなく、indemnifyもdefendも並べて使われていることが多いので、このような違いがあると言われてもピンとこないかもしれませんが、よくよくこの両者のもともとの意味を考えると、このような差は自然なもののように思えてこないでしょうか。

特にdefendの「防御する」は、いかにも、第三者から契約当事者Bが訴えられているところに、「この件は、私が対応します!」と言って契約当事者Aが第三者の前に立ちはだかり、契約当事者Bに煩わしいことをさせないように守る・対応する、というイメージがぴったりのように感じられないでしょうか?

もっとも、どこの国でも州でも、上記の様に差を設けて解釈しているわけではないようです(むしろ少数派であるかもしれません)。

実際、私は、defendという文言がないにも関わらず、免責・補償条項のあとに、明らかに契約当事者Aがdefendをすることを前提としているとしか思えない条文が続いて定められている契約書を見たことが何度かあります(もっとも、そのような条文が本当に正しいのかはわかりませんが)。

ただ、上記の様な違いがあると解釈される場合もあることを理解しておけば、今後免責・補償条項を定める際に役立つと思います。

特に、相手方にしっかりと防御をしてもらいたい、と考える場合には、indemnify and hold harmless のみならず、defendも忘れずに定めるように気を付けた方がよいでしょう。

| 目次 | ||

| 第1回 義務 | 第10回 ~に関する | 第19回 知らせる |

| 第2回 権利 | 第11回 ~の場合 | 第20回 責任 |

| 第3回 禁止 | 第12回 ~の範囲で、~である限り | 第21回 違反する |

| 第4回 ~に定められている、~に記載されている | 第13回 契約を締結する |

第22回 償還する |

| 第5回 ~に定められている、~に記載されている (補足) | 第14回 契約締結日と契約発効日 | 第23回 予定された損害賠償額(リキダメ、LD) |

| 第6回 ~に従って | 第15回 事前の文書による合意 | 第24回 故意・重過失 |

| 第7回 ~に関わらず | 第16回 ~を含むが、これに限らない | 第25回 救済 |

| 第8回 ~でない限り、~を除いて | 第17回 費用の負担 | 第26回 差止 |

| 第9回 provide | 第18回 努力する義務 | 第27回 otherwise |

|

第28回 契約の終了 |

第38回 権利を侵害する | 第48回 遅延利息 |

|

第29回 何かを相手に渡す、与える |

第39回 保証する | 第49回 重大な違反 |

|

第30回 due |

第40回 品質を保証する | 第50回 ex-が付く表現 |

| 第31回 瑕疵が発見された場合の対応 | 第41回 補償・品質保証 | 第51回 添付資料 |

| 第32回 ~を被る | 第42回 排他的な | 第52回 連帯責任 |

| 第33回 ~を履行する | 第43回 | 第53回 ~を代理して |

| 第34回 果たす、満たす、達成する | 第44回 | 第54回 下記の・上記の |

| 第35回 累積責任 | 第45回 瑕疵がない、仕様書に合致している | 第55回 強制執行力 |

| 第36回 逸失利益免責条項で使われる様々な損害を表す表現 | 第46回 証明責任 | 第56回 in no event |

| 第37回 補償・免責 | 第47回 indemnifyとliableの違い | 第57回 for the avoidance of |

| 第58回 無効な | 第68回 representations and warranties | |

| 第59回 whereについて | 第69回 material adverse effect | |

| 第60回 in which event, in which case | 第70回 to the knowledge of | |

| 第61回 株主総会関係 | 第71回 GAAP | |

| 第62回 取締役・取締役会関係 | 第72回 covenants | |

| 第63回 indemnifyとdefendの違い | ||

| 第64回 Notwithstandingと責任制限条項 | ||

| 第65回 M&Aの全体の流れ | ||

| 第66回 conditions precedent | ||

| 第67回 adjustment |

【私が勉強した参考書】