英文契約で「権利」を表す表現→right/entitlement

英文契約の中でmay/be entitled toの意味は?

前回は、義務を表すshallを紹介させていただきました。

今回は、義務の対概念である「権利を表す表現」を紹介させていただきたいと思います。

おそらく、多くの方は、こう考えられたのではないでしょうか?

権利=「~することができる」=can

実は、これは誤りです。canは、何かをすることが物理的に可能なことを表現するためのもので、権利を表す意味はありません。

では、権利を表す表現として一般的に使われている文言は何か?

答えは、「be entitled to」または「may」です。

mayと聞くと、真っ先に思いつくのは、「~かもしれない」でしょう。つまり、「可能性」の意味ですね。確かに中学校でそう習いました。

実際、英和辞典ジーニアスでmayを引くと、最初に記載されている意味は「可能性」です。

実は、ジーニアスによれば、mayの原義は「~できる」とされています。(ちなみに、前回ご紹介させていただいたshallの原義は「義務がある」です。とはいえ、契約書で用いられる単語が全てその原義の意味で使用されるわけではありません)

具体例としては、ある契約に定められている以下のような条文があります。

“The Owner may terminate this agreement at any time by giving a thirty (30) days advance written notice to the Contractor”

(訳:オーナー(注文者)は、コントラクター(請負人)に対して30日前の事前通知を送付することで、いつでもこの契約を解除することができる。)

mayは「可能性」という意味でも使われる

もっとも、契約書中に出てくるmayが権利ではなく、「可能性」を意味する場合もあります。

例えば、以下のような条文です。

“The performance test of the plant shall be conducted within 6 months from the date of taking over of the plant or within such other period as may be agreed between Contractor and Owner”

これは、「プラントの性能試験は、プラントの検収日から6ヶ月以内、または、コントラクターとオーナー間で合意されうる他の期間内に実施されなければならない。」という意味の条文です。赤色のmayが「可能性」の意味を持っています。

というわけで、契約書中でmayに遭遇したとしても、必ずしもそれは「権利を表現している」とは言えませんので、文脈の中でその意味を判断する必要があります。ただ、その判断は、さほど難しくないと思います。

ちなみに、私は、自分で契約書をドラフトする際に権利を表現したい場合には、ほぼbe entitled toを使用するようにしています。理由は、mayを権利の意味として使うと、可能性の意味か?それとも権利の意味か?と読み手が一瞬考えてしまうことがあると思うからです。be entitled toを権利として使うと決めておけば、少なくとも、自分が作成した契約書では、そのような誤解を生じさせることはなくなります。

be entitled toについて

ところで、なぜbe entitled toが「権利」を表すのでしょうか?

まず、entitleとは、「~する権限を与える」という意味です。

これが受動態の形をとると、「~する権限が与えられる」という意味になります。

「~する権限を与えられる」ということは、簡単に言えば、「~することができる」となりますよね。

よって、be entitled to doは「~することができる」、つまり「権利」を表すことになります。

義務はshall、権利はbe entitled toまたはmayというのは、英文契約書では基本の表現であり、かなり頻繁に出てきますので、覚えていただければと思います。

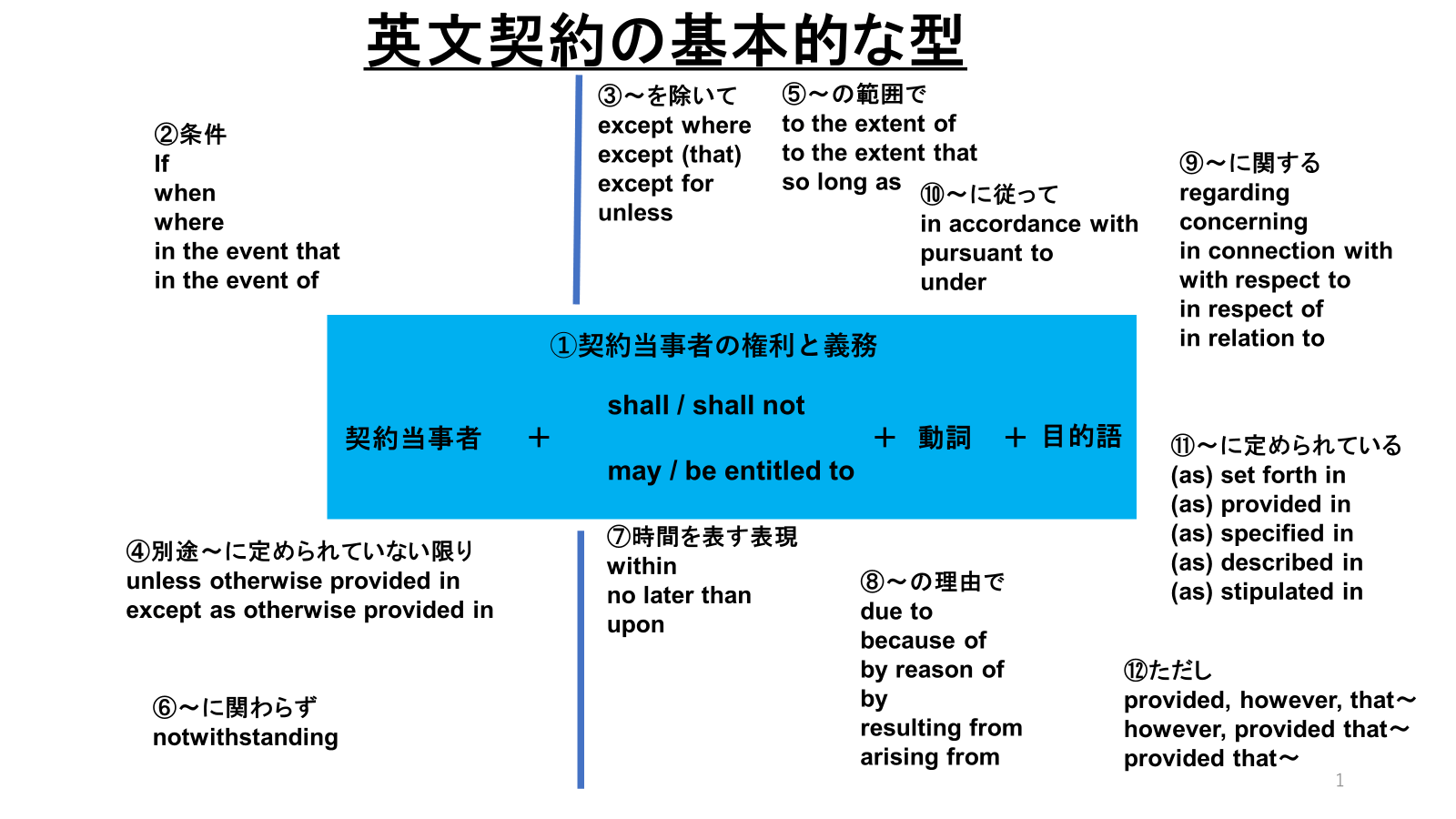

英文契約を読むなら、まずはこの英文契約の基本的な表現と型を押さえましょう!

英文契約を読む際に、まずこれだけは押さえておくべき!という英文契約の基本的な型を構成する英単語は以下のようなものです。

・hereto/hereof/herein/hereinafterやthereof/thereby/thereafterなど

・shall 義務

・shall not 禁止

・may 権利

・if, when, whereなど、「~の場合」を表す表現

・unlessやexceptなど、「~でない限り」、「~を除いて」を表す表現

・otherwise「別途」を表す表現

・notwithstanding ~にかかわらず

・regarding, in connection with, in respect ofなど「~に関して」を表す表現

・to the extent ~の範囲で

・pursuant to, in accordance withなどの「~に従って」を表す表現

・provided inやspecified inなど、「~に定められている」を表す表現

・however provided that 「ただし」を表す表現

これを覚えれば英文契約をずっと読みやすくなる!英単語レベル2

3.「~を履行する」

7.「添付資料」

10.「契約の終了」

はじめて契約書を修正する人が知っておくと便利なこと

契約書の修正は、どんな場合にするの?修正理由はどう書けばいい?

そんなお悩みを解決するのがこちらの記事です。→「はじめて契約書の修正をする際に知っておきたいこと」

| 目次 | ||

| 第1回 義務 | 第10回 ~に関する | 第19回 知らせる |

| 第2回 権利 | 第11回 ~の場合 | 第20回 責任 |

| 第3回 禁止 | 第12回 ~の範囲で、~である限り | 第21回 違反する |

| 第4回 ~に定められている、~に記載されている | 第13回 契約を締結する |

第22回 償還する |

| 第5回 ~に定められている、~に記載されている (補足) | 第14回 契約締結日と契約発効日 | 第23回 予定された損害賠償額(リキダメ、LD) |

| 第6回 ~に従って | 第15回 事前の文書による合意 | 第24回 故意・重過失 |

| 第7回 ~に関わらず | 第16回 ~を含むが、これに限らない | 第25回 救済 |

| 第8回 ~でない限り、~を除いて | 第17回 費用の負担 | 第26回 差止 |

| 第9回 provide | 第18回 努力する義務 | 第27回 otherwise |

|

第28回 契約の終了 |

第38回 権利を侵害する | 第48回 遅延利息 |

|

第29回 何かを相手に渡す、与える |

第39回 保証する | 第49回 重大な違反 |

|

第30回 due |

第40回 品質を保証する | 第50回 ex-が付く表現 |

| 第31回 瑕疵が発見された場合の対応 | 第41回 補償・品質保証 | 第51回 添付資料 |

| 第32回 ~を被る | 第42回 排他的な | 第52回 連帯責任 |

| 第33回 ~を履行する | 第43回 | 第53回 ~を代理して |

| 第34回 果たす、満たす、達成する | 第44回 | 第54回 下記の・上記の |

| 第35回 累積責任 | 第45回 瑕疵がない、仕様書に合致している | 第55回 強制執行力 |

| 第36回 逸失利益免責条項で使われる様々な損害を表す表現 | 第46回 証明責任 | 第56回 in no event |

| 第37回 補償・免責 | 第47回 indemnifyとliableの違い | 第57回 for the avoidance of |

| 第58回 無効な | 第68回 representations and warranties | |

| 第59回 whereについて | 第69回 material adverse effect | |

| 第60回 in which event, in which case | 第70回 to the knowledge of | |

| 第61回 株主総会関係 | 第71回 GAAP | |

| 第62回 取締役・取締役会関係 | 第72回 covenants | |

| 第63回 indemnifyとdefendの違い | ||

| 第64回 Notwithstandingと責任制限条項 | ||

| 第65回 M&Aの全体の流れ | ||

| 第66回 conditions precedent | ||

| 第67回 adjustment |

本郷塾で学ぶ英文契約のエッセンス→youtubeで英文契約で頻出する英単語の解説を行っています!ぜひ、チャンネル登録をお願いいたします!→登録はこちらから!