shallの契約書での意味は?will、must、should、have toとの違いは何?

shallは契約書でもっとも頻繁に使われる英単語です。

意味は、「契約当事者の義務」を表します。

ここでは、このshallとwill、must、should、have toとの違いや

その他の義務を表す表現をご紹介いたします!

この記事で誰でもshallマスターになれるはずです!

shallは契約書で義務を表す

「shall」は以下のように、契約書で契約当事者の義務を表す際に最も一般的に使われる助動詞です。

例文: The Supplier shall deliver the Product to the Purchaser by the deadline.

(売主は、納期までに製品を買主に引渡さなければならない。)

shallとwillの違い

「will」も契約において義務を意味します。

しかし、同じ契約中に「shall」と「will」が混在していると、shallは義務を意味することは間違いないので、willは別の意味に解釈されるべき、ということになるおそれがあると言われています。

よって、契約書で義務を表す際は、誤解や争いを避けるために、shallで統一するべきです。

shallとshouldの違い

「should」は、中学校で「~するべき」という意味であると習いました。

そのため、契約書でも義務を表すと思ってしまうかもしれません。

しかし、契約書で義務を表すためにshouldが使われることはまずありません。

Shouldが契約書で使われることがあるとすれば、それは、以下のように、「万が一、~した場合」という場合、つまり、仮定を表すときであるのが通常です。

例文:Should the Seller fail to deliver the Product to the Purchaser by the deadline,

(もしも売主が納期までに製品を買主に引渡さない場合には~)

shallとhave to doの違い

「have to do」も中学校で「~する必要がある」と学びました。

そのため、これも義務を意味するように思えますが、やはり、契約書で義務を表す際にhave to doを使うことはまずありません。

shallとmustの違い

「must」もやはり「~しなければならない」という意味だと中学校で学びましたね。

実際に、契約書で使われることがありますが、ただ、shallとは少し異なります。

mustは、主語が契約当事者以外の第三者や「物」であるときに使われることが多いです。

売買契約の売主と買主のように、契約当事者の義務を表す場合は「shall」が使われ、mustは使われません。

また、実際には、契約当事者以外の第三者や物の義務を主語にして義務を表す際も、shallが用いられていることが多いので、契約書中で無理してmustを使う必要はありません。

契約書ではmustは使わない、と覚えておいてもよいくらいです。

Plain Englishの下では、契約でも義務を現在形で書くべきと最近いわれているが、実際には未だにshallがよく使われている

最近では、Plain English運動により、契約書でも義務を現在形で記述することが推奨されています。

しかし、実際のところ、契約書では依然として「shall」が頻繁に使われております。

その他の義務を表す英語として、be required to doやbe obliged to doがある

「shall」の他にも、義務を表す表現として「be required to do」や「be obliged to do」があります。

ただ、これらの表現が用いられる際は、以下のようにshallと共に使われることが多いです。

例文: The Supplier shall be required to deliver the Product to the Purchaser by the deadline.

(売主は、納期までに製品を買主に引渡さなければならない。)

しかし、この場合、shallだけで十分に義務を表すことができるので、be required toは不要です。

冗長ですらあります。

よって、単純に「shall+動詞の原形」で書くことで通常は問題ありません。

不作為義務はshall notで表す

不作為義務、つまり「~してはならない」という禁止を表すときは、通常、以下のように「shall not」で表現されます。

The Contractor shall not disclose the confidential information to any third party.

(コントラクターは第三者に秘密情報を開示してはならない。)

ちなみに、be required to do やbe obliged to doは義務を表すと述べましたが、これにnotをつけても、「~してはならない」という意味にはなりません。

「~することを求められない」、「~する必要はない」という意味、つまり、義務がないという「債務不存在」を意味することになりますので、ご注意ください。

義務に違反することを契約書で表すときは、fail to doを使うことが多い

義務に違反した場合、契約書では「fail to do」という表現がよく使われます。例えば:

例文: If the Supplier fail to deliver the Product to the Purchaser by the deadline,

(売主が、納期までに製品を買主に引渡さない場合には~)

この場合に、if the Supplier does not deliver the Product to the Purchaser by the deadline,

と書いても間違いではありませんが、義務違反はfail to doと書くことが多いです。

穴埋め練習問題で理解を整理ましょう!

以下の文を読み、空欄に適切な単語を入れてください。

- 「shall」は契約書で(①)を表すために使用される。

- 「②」も義務を表すが、shallと混在させることは避けるべき。

- 契約当事者以外の第三者や物の義務を表す際には、(➂)が使われることがある。

- 不作為義務(禁止)を表す際には(④)とすることが通常。

- be not (⑤) to doやbe not obliged to doは「不作為義務」ではなく、「債務不存在」を表す。

- 義務に違反したことを表す場合、契約書では(⑥)がよく使われる。

答え ①義務、②will、➂must、④shall not ⑤required ⑥fail to do

関連する記事と動画解説のご案内

以下のyoutube動画でも、英文契約で「義務・禁止」を表す表現について、例文を用いて詳しく解説しておりますので、ご覧ください。

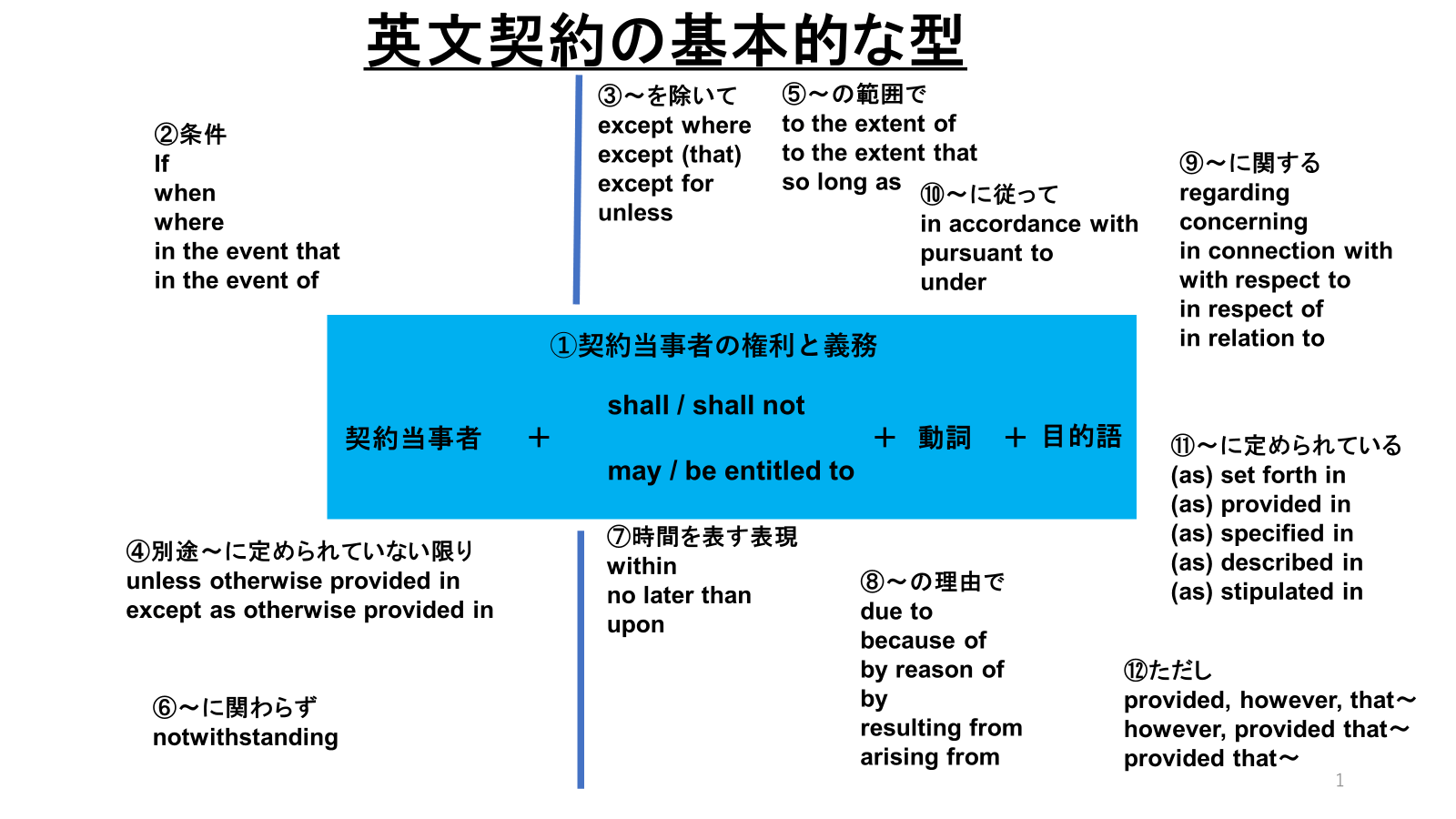

英文契約を読むなら、まずはこの英文契約の基本的な表現と型を押さえましょう!

英文契約を読む際に、まずこれだけは押さえておくべき!という英文契約の基本的な型を構成する英単語は以下のようなものです。

・shall 義務

・shall not 禁止

・may 権利

・if, when, whereなど、「~の場合」を表す表現

・unlessやexceptなど、「~でない限り」、「~を除いて」を表す表現

・otherwise「別途」を表す表現

・notwithstanding ~にかかわらず

・regarding, in connection with, in respect ofなど「~に関して」を表す表現

・to the extent ~の範囲で

・pursuant to, in accordance withなどの「~に従って」を表す表現

・provided inやspecified inなど、「~に定められている」を表す表現

・however provided that 「ただし」を表す表現

これを覚えれば英文契約をずっと読みやすくなる!英単語レベル2

3.「~を履行する」

7.「添付資料」

10.「契約の終了」

はじめて契約書を修正する人が知っておくと便利なこと

契約書の修正は、どんな場合にするの?修正理由はどう書けばいい?

そんなお悩みを解決するのがこちらの記事です。→「はじめて契約書の修正をする際に知っておきたいこと」

英文契約の基本的な表現の解説の目次

| 目次 | ||

| 第1回 義務 | 第10回 ~に関する | 第19回 知らせる |

| 第2回 権利 | 第11回 ~の場合 | 第20回 責任 |

| 第3回 禁止 | 第12回 ~の範囲で、~である限り | 第21回 違反する |

| 第4回 ~に定められている、~に記載されている | 第13回 契約を締結する |

第22回 償還する |

| 第5回 ~に定められている、~に記載されている (補足) | 第14回 契約締結日と契約発効日 | 第23回 予定された損害賠償額(リキダメ、LD) |

| 第6回 ~に従って | 第15回 事前の文書による合意 | 第24回 故意・重過失 |

| 第7回 ~に関わらず | 第16回 ~を含むが、これに限らない | 第25回 救済 |

| 第8回 ~でない限り、~を除いて | 第17回 費用の負担 | 第26回 差止 |

| 第9回 provide | 第18回 努力する義務 | 第27回 otherwise |

|

第28回 契約の終了 |

第38回 権利を侵害する | 第48回 遅延利息 |

|

第29回 何かを相手に渡す、与える |

第39回 保証する | 第49回 重大な違反 |

|

第30回 due |

第40回 品質を保証する | 第50回 ex-が付く表現 |

| 第31回 瑕疵が発見された場合の対応 | 第41回 補償・品質保証 | 第51回 添付資料 |

| 第32回 ~を被る | 第42回 排他的な | 第52回 連帯責任 |

| 第33回 ~を履行する | 第43回 | 第53回 ~を代理して |

| 第34回 果たす、満たす、達成する | 第44回 | 第54回 下記の・上記の |

| 第35回 累積責任 | 第45回 瑕疵がない、仕様書に合致している | 第55回 強制執行力 |

| 第36回 逸失利益免責条項で使われる様々な損害を表す表現 | 第46回 証明責任 | 第56回 in no event |

| 第37回 補償・免責 | 第47回 indemnifyとliableの違い | 第57回 for the avoidance of |

| 第58回 無効な | 第68回 representations and warranties | |

| 第59回 whereについて | 第69回 material adverse effect | |

| 第60回 in which event, in which case | 第70回 to the knowledge of | |

| 第61回 株主総会関係 | 第71回 GAAP | |

| 第62回 取締役・取締役会関係 | 第72回 covenants | |

| 第63回 indemnifyとdefendの違い | ||

| 第64回 Notwithstandingと責任制限条項 | ||

| 第65回 M&Aの全体の流れ | ||

| 第66回 conditions precedent | ||

| 第67回 adjustment |