必要な立証の程度

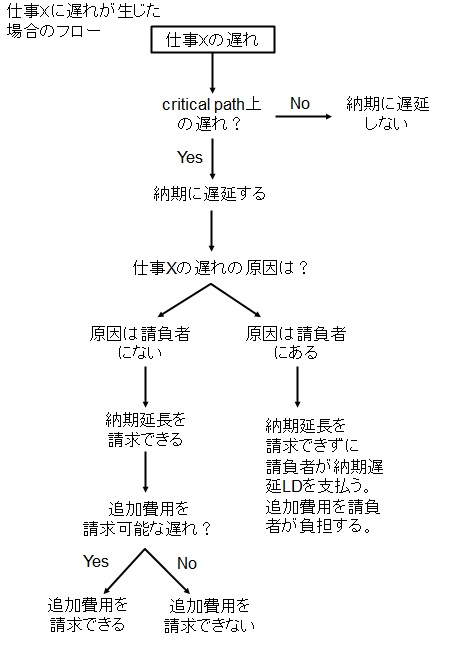

納期延長や追加費用をコントラクターが得るためには、契約書の定められた手続きに従ってクレームをしなければなりません。

そのためには、Delay Analysisが必要です。

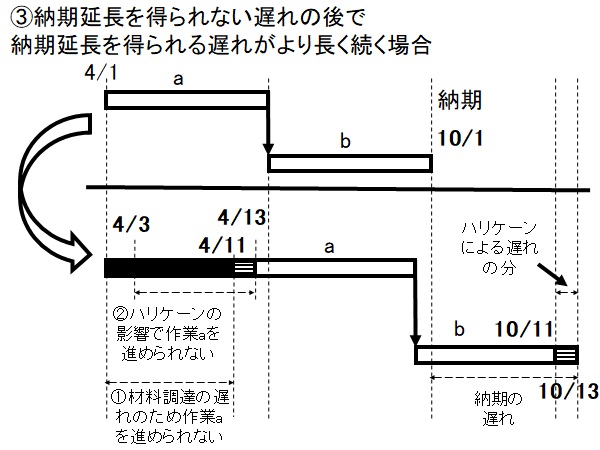

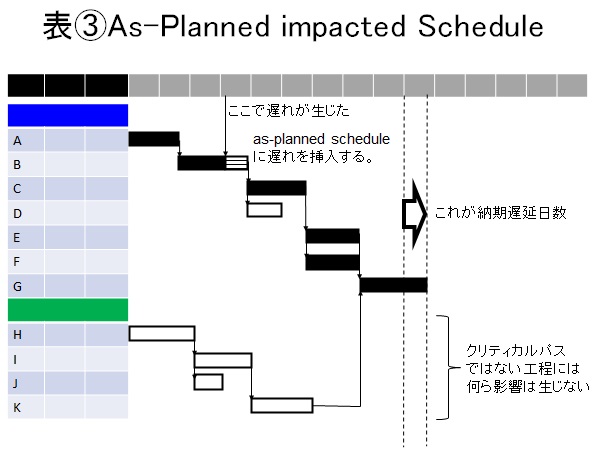

特に、Time ImpactやWindowsは、何度もas planned program、つまり、契約締結時、または契約締結後早い段階で作成されたオリジナルの工程表を更新させるものです。

これにより、実際の進捗状況をある程度反映させることができるようになり、それに基づいて算定される延長日数や追加費用の正確性が増します。

一方で、as planned impactという手法は、「コントラクターは立証責任をはたしていない」とオーナーから反論される可能性が高いとこれまで述べてきました。

それは、この手法では、as planned programを変えずに、単に遅れを都度入れ込んでいくだけであり、現実の進捗を反映させていないためです。

ここで、そもそも、「一体、コントラクターはどの程度の立証が必要になるのか?」という疑問が生じます。

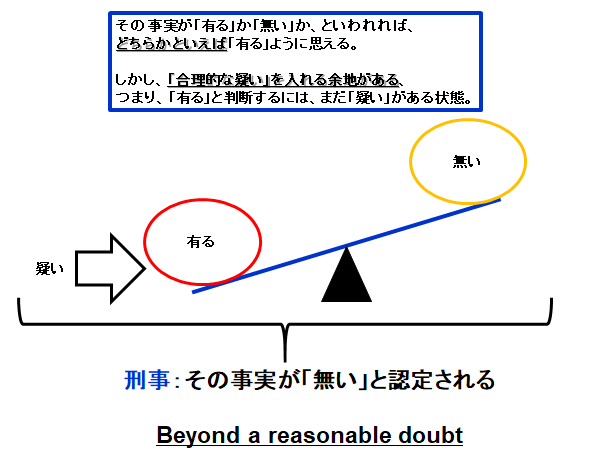

刑事事件で必要とされる立証の程度

この点、刑事事件では、とても厳しい基準が採用されています。

それは、beyond a reasonable doubtと呼ばれるものです。

例えば、今、ある事実の有無が問題になっていたとします。

ここで、検察官はその事実が「ある」と主張し、被告人の弁護士は「無い」と主張しました。

この立証のために、検察官がいくつかの証拠を示しました。弁護士はもちろんそれらに反論を加えました。

それを見ていた裁判官は思いました。

「この事実は、どちらかといえば、ありそうだな」と。

具体的には、「ある」か「ない」のどちらに感じるか?といわれれば、ありそうだと感じた。なさそうだと感じるよりも、強くありそうだと感じた、という状態に裁判官は至りました。

では、この事実は、「あった」と認定されるでしょうか。

答えは、まだこの状態では、「あった」と認定されない可能性があります。

刑事事件で被告人に罪が認められると、それは被告人の人生に大きなダメージを与えます。このダメージは、そう簡単には回復できません。

そのため、事実の認定は慎重になされます。

「どちらかといえば、ありそう」という程度では、まだ足りないのです。

つまり、ありそうか、なさそうかといわれれば、「ありそう」ではあるが、まだ「あった」というには、疑いが残る、という段階では足りず、そのような疑いを入れる余地がないほど、そのような疑いをさしはさむ余地がないほどに感じられた場合に、「あった」と認定されます。

このような基準を、beyond a reasonable doubtと呼びます。

直訳すれば、「合理的な疑いを超えて」といったものですが、要は、「疑おうと思えば疑える」という状態を克服するほどに「その事実があったのだ」と思える場合にだけ、刑事事件の裁判では、「その事実はあった」と認定されるという意味です。

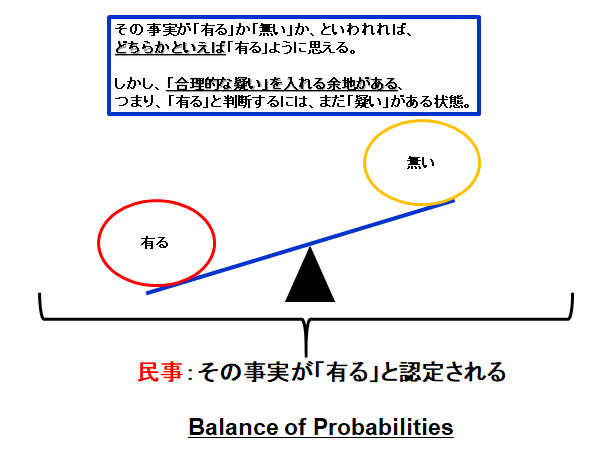

民事事件で必要とされる立証の程度

では、民事事件はどうかというと、そこまで厳格なものは求められていません。

「ありそうか、なさそうかといわれれば、ありそうだ」

こう感じられたら、民事では、その事実は「あった」ものと判断されます。

これを、balance of probabilitiesと呼びます。

このbalanceは、「均衡・バランス」という意味です。つまり、「ありそう・なさそうの均衡が崩れて、ありそうに傾いたら、事実があったと認定してよい」という基準です。

そうすると、民事事件の場合には、「ありそう」と思わせればよいだけなら、立証は簡単そうだ!と感じるかもしれません。

しかし、このbalance of probabilitiesという基準は、なんらの証拠がなくても、容易に事実の存在を認めてもらえる、というものではありません。

例えば、何か損害賠償を相手方に請求する際に、損害額を100万円と認めてもらいたいと思えば、実際に100万円の支払いを治療費なり、修理費なりとして既に支払った、または今後支払うことが決まっている、という証拠が必要です。

「とにかく100万円生じたんだ」と主張しても、それだけでは認められません。

自分は立派な企業に勤めていて、嘘なんていうわけない。これまでも誠実に生きてきて、過去に何ら罪に問われたこともない。だから、100万円の損害が生じたという主張も、「なんとなく信じられそうでしょ?100万円生じたか、それとも生じていないか。どちらかといえば、生じたように思えるでしょ?」というのは通用しません。この場合は、「なさそう」です。

これと同様に、納期延長や追加費用のクレームでも、延長すべき日数と追加費用金額は、balance of probabilitiesの下で判断されますが、何らの証拠もなく、「ありそうだ」と裁判官や仲裁人に感じてもらうことはまずできません。

提出される証拠も、as planned programに単に遅れを入れ込んだだけで算定される延長日数では、「その延長日数がForce Majeureによって生じたのか生じていないのか」と問われたら、「生じていなさそう」と思われても不思議ではありません。

というのも、プラント建設工事では、最初に立てた計画通りになにもかもが進むことはまずなく、工程は頻繁に予定とズレが生じるのが通常だからです。その頻繁に生じるズレを考慮せずに、単に遅れの分だけを入れ込んだ工程表が、真実を表していそうか、それともいなさそうか、といわれたら、それは、誰が聞かれても、「真実を表してはないなさそう」と感じることでしょう。

なので、仮にas planned impactの手法を用いる場合には、遅れを入れ込むまでに、そう大きな工程の変更は生じていない、という点を示す必要があるでしょう。それはオーナーとの合意でもよいですし、進捗状況のデータでもよいですが、何かそのような計画との大きなずれを引き起こす事象が生じていない、ということを示すものを準備する必要があると考えます。これは突き詰めると、Time Impactになりますが、そこまでではなくとも、せめて、「そう大きな変更は生じていない」というように感じてもらえない限りは、balance of probabilitiesの基準をクリアするのは難しいはずです。

これは、納期延長に伴って生じる追加費用(prolongation cost)の話にも同様に当てはまります。

つまり、追加費用を認めてもらうためには、それが納期が遅れたことで生じたことを示し、かつ、その納期の遅れが、コントラクターのせいではない事象、具体的には、契約書に「この理由で遅れたら納期延長が与えられる」と定められているその事象(Force Majeureやオーナーに契約違反など)が原因で生じていることを立証しなければなりません。つまり、原因と結果という因果関係の証明です。

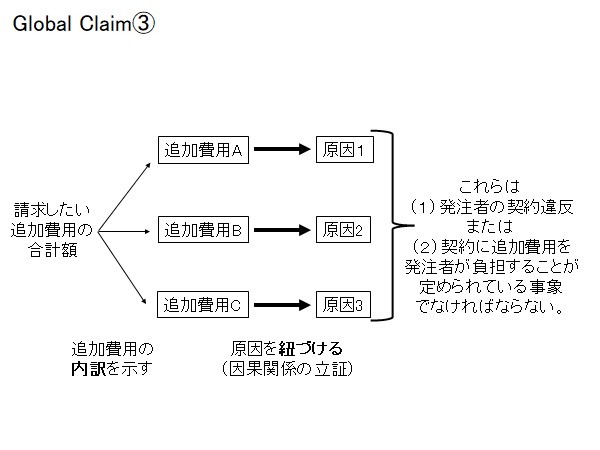

しかし、この因果関係の証明が困難な場合もあります。そのような場合、原則として追加費用は認められませんが、例外的に認められるケースとして、global claimというものがあります。次回はこのglobal claimについて解説します。

クレームに関する参考書のご紹介

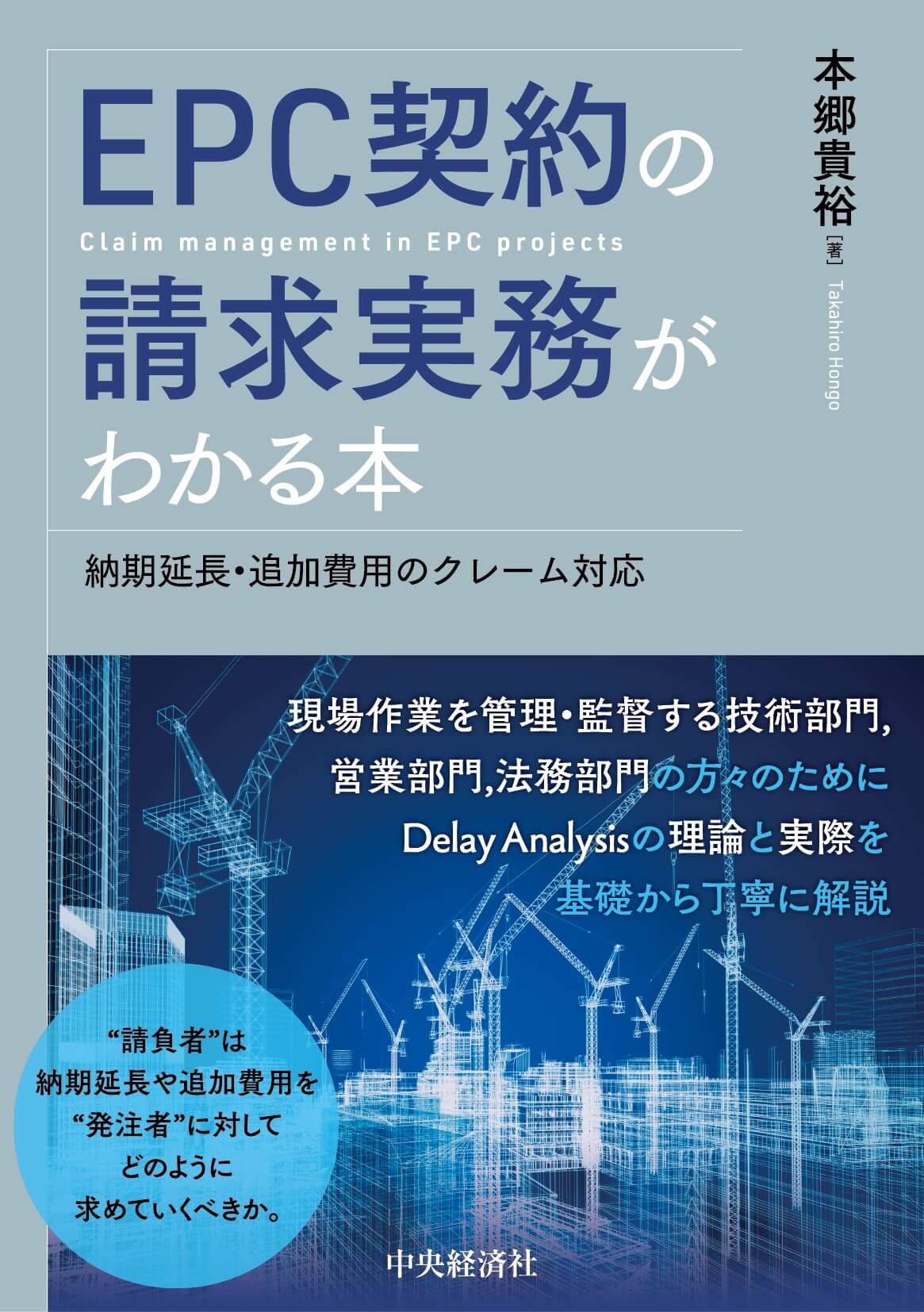

本郷塾からの最新刊『EPC契約の請求実務がわかる本-納期延長・追加費用請求のクレーム』(2,900円+消費税)が本日2022年9月16日から発売されました!

東京駅丸の内丸善さんで平積みいただいております!

本書は、実際に不可抗力・法令変更・仕様変更・発注者の契約違反等のクレーム事由が生じた場合の納期延長・追加費用の請求についての対策をまとめました。国内・海外両方の案件が対象です。

既刊『英文EPC契約の実務』の第3章第4節をより詳しく解説したものです。

ぜひ、本書でEPC契約実務への対応力をアップしていただければ幸いです。

書店さんにも徐々に配送されておりますが、通販では既にご購入いただける状態です。

アマゾンの購入ページはこちら!

hontoの購入ページはこちら!

紀伊国屋書店の購入ページはこちら!

日本橋丸善さんでも!

EPC契約に関する理解度をチェックしてみましょう!

以下の問いに、いくつ答えられますか?

・納期延長を請求できるのはどのような場合?

・クリティカルパスとは?

・クリティカルパスは常に一定?

・フロートとは?

・フロートは誰に帰属する?

・同時遅延とは?

・同時遅延の場合に納期は延長される?どれだけ?

・同時遅延の場合に追加費用を発注者に負担してもらえる?

・発注者に請求できる追加費用にはどのようなものがある?

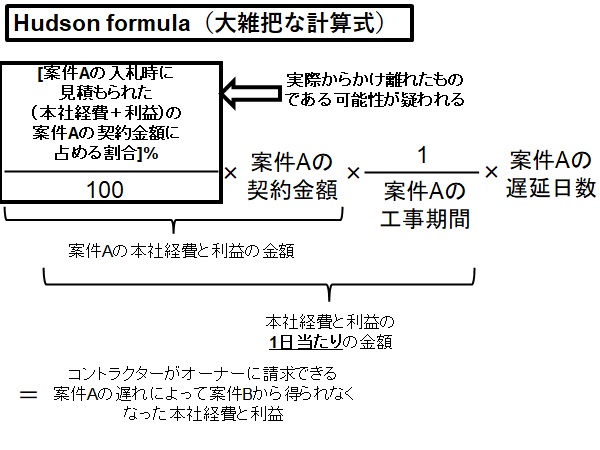

・本社経費・逸失利益を発注者に負担してもらうためには、何をどのように立証しなければならない?

・遅れた日数と遅れの原因を立証する方法であるDelay Analysisにはどのような手法がある?

・各Delay Analysisの手法の特徴・問題点・注意すべき事項は何?

・立証責任が緩和されるのはどんな場合?(Global Claimとは何?)

・納期が遅延しなくても発注者に請求できる追加費用とはどんなもの?

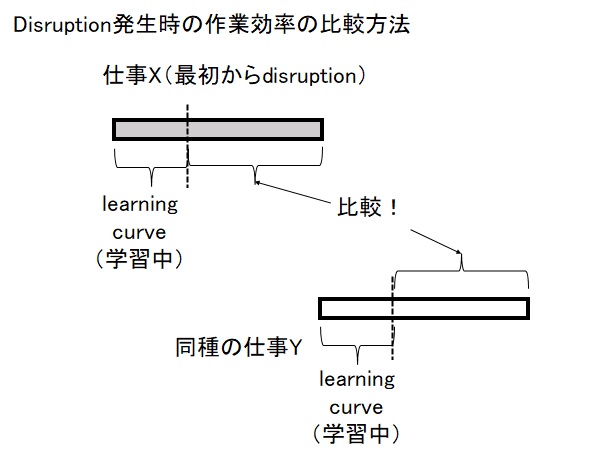

・Disruption Costとは何?

・Disruption Costはどのように立証する必要がある?

・accelerationとは?

・accelerationとmitigationの違いは?

・米国で認められているconstructive accelerationとは?

・クレームレターに記載しなければならないことは何?

・そのために必要な記録・証拠にはどんなものがある?

上記のうち、いくつ回答できたでしょうか?

本書を読めば、上記について全てわかるようになっています!

イラスト・図を用いて丁寧に解説しているからわかりやすい!

そしておそらく、Delay Analysisを今まで学んでいない方にとっては、

新鮮かつ面白いと感じる内容だと思います!

|

|

|

|

|

|

書店さんでパラパラめくってみてください!

丸の内丸善、日本橋丸善、新宿紀伊国屋、川崎ラゾーナなど、

首都圏・大都市の大手書店さんで平積みされています!

この2冊で初学者が

EPC案件の契約実務に必要となる力を短期間に身につけられる!

|

|

|

これまでに増刷6回! 海外での翻訳出版が決まりました! 契約締結までの 契約チェック・契約交渉 契約書チェック能力をアップさせる! |

契約締結後のクレーム実務・ 裁判・仲裁などの紛争対応 実務への対応力をアップさせる! |

『英文EPC契約の実務』は、お陰様で出版から6度の増刷となっております。

この本は、

・重要事項についての英語の例文が多数掲載!

・難解な英文には、どこが主語でどこが動詞なのかなどがわかるように構造図がある!

・もちろん、解説もこのブログの記事よりも詳しい!

・EPCコントラクターが最も避けたい「コストオーバーランの原因と対策」について、日系企業が落ちいた事例を用いて解説!

・英文契約書の基本的な表現と型も併せて身につけることができる!

ぜひ、以下でEPC契約をマスターしましょう!

EPC契約のポイントの目次

【私が勉強した原書(英語)の解説書】

残念ながら、EPC/建設契約についての日本語のよい解説書は出版されておりません。本当に勉強しようと思ったら、原書に頼るしかないのが現状です。

原書で勉強するのは大変だと思われるかもしれませんが、契約に関する知識だけでなく、英語の勉強にもなりますし、また、留学しなくても、英米法系の契約の考え方も自然と身につくという利点がありますので、取り組んでみる価値はあると思います。

| EPC/建設契約の解説書 | EPC/建設契約の解説書 | 納期延長・追加費用などのクレームレターの書き方 |

| 法学部出身ではない人に向けて、なるべく難解な単語を使わずに解説しようとしている本で、わかりやすいです。原書を初めて読む人はこの本からなら入りやすいと思います。 | 比較的高度な内容です。契約の専門家向けだと思います。使われている英単語も、左のものより難解なものが多いです。しかし、その分、内容は左の本よりも充実しています。左の本を読みこなした後で取り組んでみてはいかがでしょうか。 | 具体例(オーナーが仕様変更を求めるケース)を用いて、どのようにレターを書くべきか、どのような点に注意するべきかを学ぶことができます。実際にクレームレターを書くようになる前に、一度目を通しておくと、実務に入りやすくなると思います。 |

|

|

|

| 納期延長・追加費用のクレームを行うためのDelay Analysisについて解説書 | 海外(主に米国と英国)の建設契約に関する紛争案件における裁判例の解説書 | 英国におけるDelay Analysisに関する指針 |

| クリティカル・パス、フロート、同時遅延の扱いに加え、複数のDelay Analysisの手法について例を用いて解説しています。 | 実例が200件掲載されています。実務でどのような判断が下されているのかがわかるので、勉強になります。 | 法律ではありません。英国で指針とされているものの解説です。この指針の内容は、様々な解説書で引用されていますので、一定の影響力をこの業界に及ぼしていると思われます。 |

|

|

Society of Construction Law Delay and Disruption Protocol

2nd edition February 2017 |