立証責任の緩和(Global Claim)

balance of probabilitiesの緩和

ここまで、納期遅延日数と追加費用金額の算定について、

民事訴訟の立証における原則であるbalance of probabilitiesを

満たすことを念頭に置いて学んできました。

(balance of probabilitiesについてはこちら!)

とはいえ、「例外のない原則はない」という言葉があるように、

このbalance of probabilitiesにも例外があります。

建設案件では、実に多くの仕事が複雑に絡み合い、また、工事期間が長期に渡ることから、

様々な原因で遅れが生じ得ます。

その結果、原因と結果の因果関係を立証するのが極めて困難、または不可能な場合もあります。

確かに請負者に納期延長を与えるべきだし、

それに伴って生じる追加費用も発注者に負担させるにふさわしいと思われますが、

上記のような性格を持つ建設工事案件において、

通常通りに立証できないがためにこれを認めない、ということを厳しく貫くと、

今度は発注者に不当に有利な結果となります。

そこで、海外での建設案件における裁判や仲裁では、

この因果関係の立証について緩和するGlobal Claimという考え方が採用されることがあります。

ここでは、このGlobal Claimについて詳しく見ていきます。

請負者による発注者への追加費用の請求が認められるための条件

請負者が発注者に対して追加費用を請求できるのは、以下の場合に限られます。

- 発注者の契約違反により、請負者に損害が生じた場合。

- 発注者の契約違反ではないが、契約上、請負者に生じた追加費用を発注者に請求できる旨が定められている場合。

まず、(1)については、いわゆる損害賠償の原則によるものです。

つまり、契約に違反した契約当事者は、相手方が被った損害について賠償する責任を負います。

次に、(2)については、

例えば、仕様変更、法令変更、サイトの地下の状況が契約締結時点で想定したものと異なっていたという場合等の場合について、通常、契約には、そのことで請負者に生じる追加費用を発注者が負担する旨が定められています。

このように、契約で「追加費用を発注者が負担する」または「請負者は、追加費用を発注者に請求できる」という定めがなされている場合に該当したときに限り、請負者は発注者に追加費用を請求できることになります。

そして、請負者が追加費用を発注者に請求するためには、上の(1)または(2)に該当することを証明する必要があります。

つまり、立証責任は請負者が負うわけです。

ここで、立証しなければならないことは、大きくは以下の2つです。

- 原因と結果の因果関係

- 追加費用の金額

上の(1)原因と結果の因果関係とは、

例えば、発注者の契約違反によって追加費用が生じたことや、

発注者が求めた仕様変更によって追加費用が生じたことなどです。

一方、(2)の追加費用の金額とは、実際にいくらの金額が追加で生じたのか、ということです。

建設契約における立証の難しさ→Global Claimを認める必要性

建設工事では、仕事が当初予定していたスケジュール通りに進まないことは頻繁に起こります。

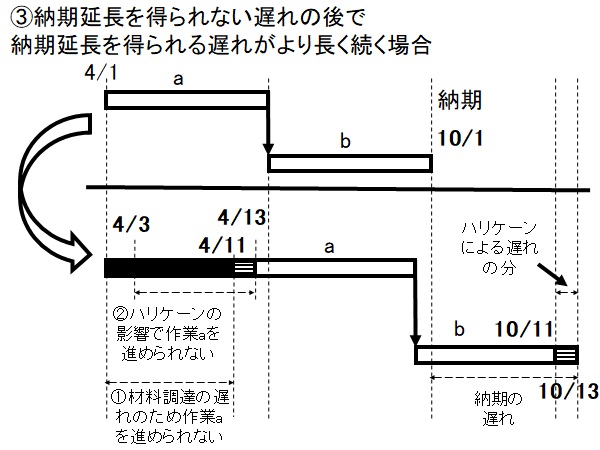

ときには、同じ期間中に複数の事象が生じ、それによって工事が遅れること、そして、追加費用が生じることがあります。

この様な場合でも、原則として、請負者は、原因と結果についてbalance of probabilityに合致した立証をすることが求められます。

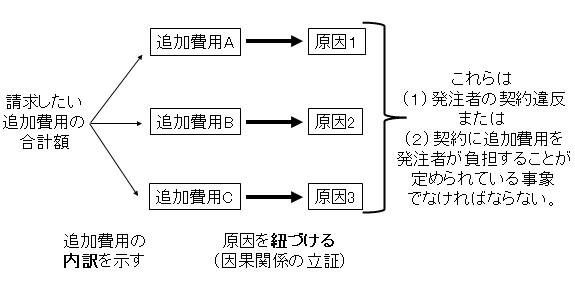

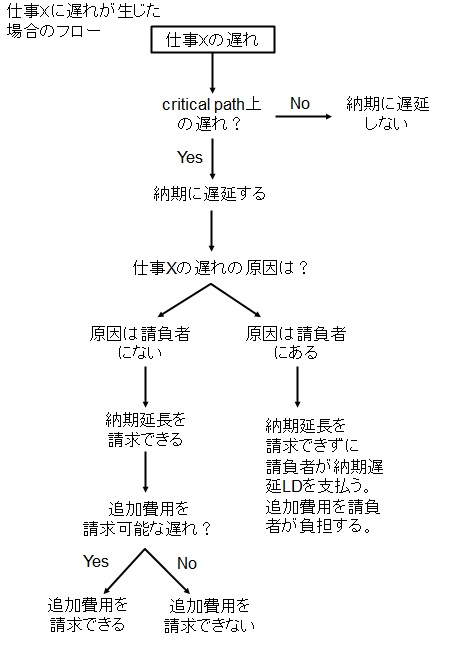

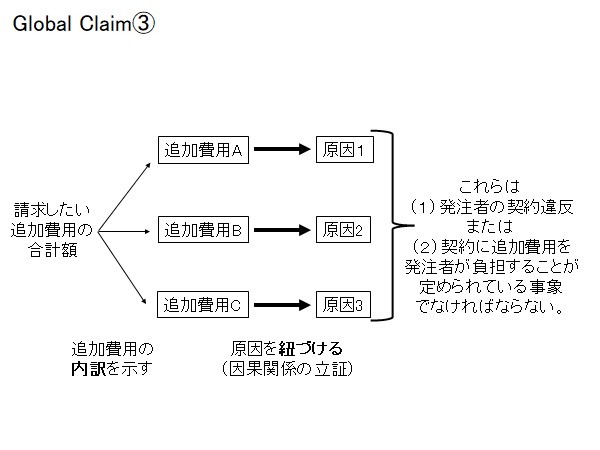

例えば、以下の図にあるように、

請負者に生じた追加費用Aを発注者に請求するためには、

それは原因1によるものであること、

追加費用Bについては、

それは原因2によるものであることを立証しなければなりません。

ただ、この原則を貫くと、請負者にとっては大変酷となる場合もあります。

例えば、追加費用Aと追加費用Bの合計額について、

その中のいくらが原因1によるのか、または、

原因2によるのか立証するのが困難な場合があるのです。

この様な場面で、請負者が追加費用(A+B)を原因1と原因2によるものとして発注者に請求すること、つまり、因果関係に関する立証が不十分な状態で請求することを、建設業界では一般に、Global Claimと呼んでいます。

このGlobal Claimについては、「一切認めるべきではない」という見解もあります。

これは、追加費用を被った請負者に因果関係の立証責任があるのだから、

因果関係を証明できないにも関わらず、請負者の請求を認めるべきではない。

もしも因果関係の立証がないのに請負者の請求を認めると、それは結局、

「因果関係がないことを発注者が立証できない限り、因果関係はあることになる」ということ、

つまり、立証責任を発注者に負わせるということになってしまい、

これは立証に関する法の原則に反するから、という理由です。

これは確かにもっともな理由です。

しかし、海外における裁判や仲裁といった実務では、

「Global Claimであるという理由だけで、請求が即認められないことが決まる」

という扱いにはなっていません。

「どのような場合であればGlobal Claimであっても認められるか」

は一義的には決まっていませんが、

「因果関係がないと発注者が証明しない限り、請負者の請求が認められる」

というところまではいかない程度で、請負者による因果関係の立証責任が緩和されているようです。

では、どのような条件を満たせば、Global Claimであっても認められることになるのでしょうか?

この点に関しては、『EPC契約の請求実務がわかる本』で例を示しながら解説しておりますので、ぜひ、そちらでご確認ください!

クレームに関する参考書のご紹介

本郷塾からの最新刊『EPC契約の請求実務がわかる本-納期延長・追加費用請求のクレーム』(2,900円+消費税)が本日2022年9月16日から発売されました!

東京駅丸の内丸善さんで平積みいただいております!

本書は、実際に不可抗力・法令変更・仕様変更・発注者の契約違反等のクレーム事由が生じた場合の納期延長・追加費用の請求についての対策をまとめました。国内・海外両方の案件が対象です。

既刊『英文EPC契約の実務』の第3章第4節をより詳しく解説したものです。

ぜひ、本書でEPC契約実務への対応力をアップしていただければ幸いです。

書店さんにも徐々に配送されておりますが、通販では既にご購入いただける状態です。

アマゾンの購入ページはこちら!

hontoの購入ページはこちら!

紀伊国屋書店の購入ページはこちら!

日本橋丸善さんでも!

EPC契約に関する理解度をチェックしてみましょう!

以下の問いに、いくつ答えられますか?

・納期延長を請求できるのはどのような場合?

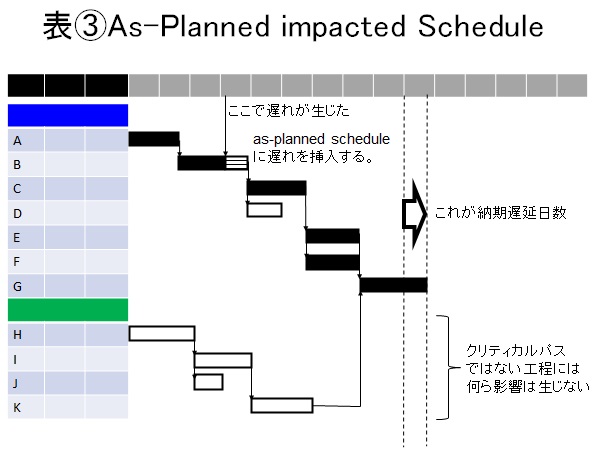

・クリティカルパスとは?

・クリティカルパスは常に一定?

・フロートとは?

・フロートは誰に帰属する?

・同時遅延とは?

・同時遅延の場合に納期は延長される?どれだけ?

・同時遅延の場合に追加費用を発注者に負担してもらえる?

・発注者に請求できる追加費用にはどのようなものがある?

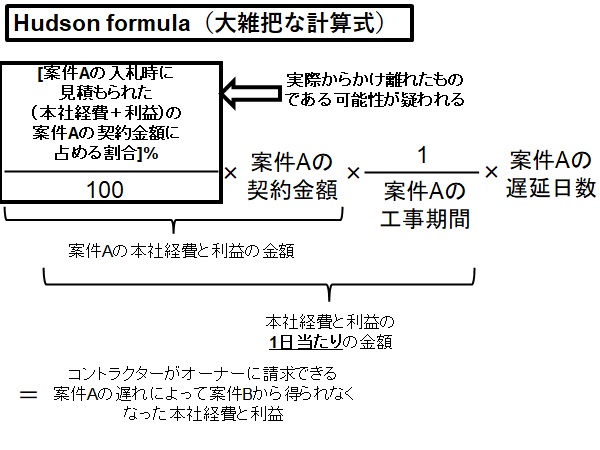

・本社経費・逸失利益を発注者に負担してもらうためには、何をどのように立証しなければならない?

・遅れた日数と遅れの原因を立証する方法であるDelay Analysisにはどのような手法がある?

・各Delay Analysisの手法の特徴・問題点・注意すべき事項は何?

・立証責任が緩和されるのはどんな場合?(Global Claimとは何?)

・納期が遅延しなくても発注者に請求できる追加費用とはどんなもの?

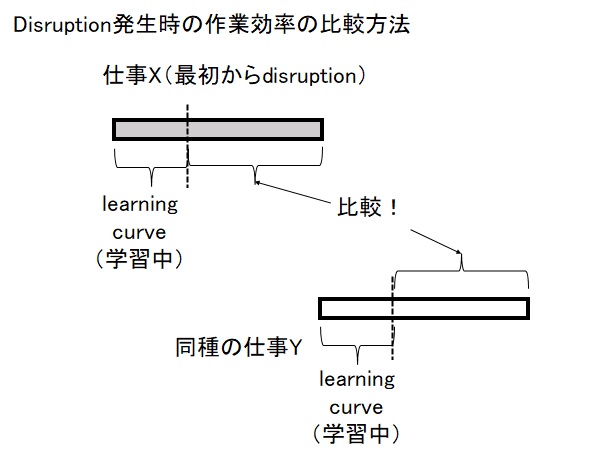

・Disruption Costとは何?

・Disruption Costはどのように立証する必要がある?

・accelerationとは?

・accelerationとmitigationの違いは?

・米国で認められているconstructive accelerationとは?

・クレームレターに記載しなければならないことは何?

・そのために必要な記録・証拠にはどんなものがある?

上記のうち、いくつ回答できたでしょうか?

本書を読めば、上記について全てわかるようになっています!

イラスト・図を用いて丁寧に解説しているからわかりやすい!

そしておそらく、Delay Analysisを今まで学んでいない方にとっては、

新鮮かつ面白いと感じる内容だと思います!

|

|

|

|

|

|

書店さんでパラパラめくってみてください!

丸の内丸善、日本橋丸善、新宿紀伊国屋、川崎ラゾーナなど、

首都圏・大都市の大手書店さんで平積みされています!

この2冊で初学者が

EPC案件の契約実務に必要となる力を短期間に身につけられる!

|

|

|

これまでに増刷6回! 海外での翻訳出版が決まりました! 契約締結までの 契約チェック・契約交渉 契約書チェック能力をアップさせる! |

契約締結後のクレーム実務・ 裁判・仲裁などの紛争対応 実務への対応力をアップさせる! |