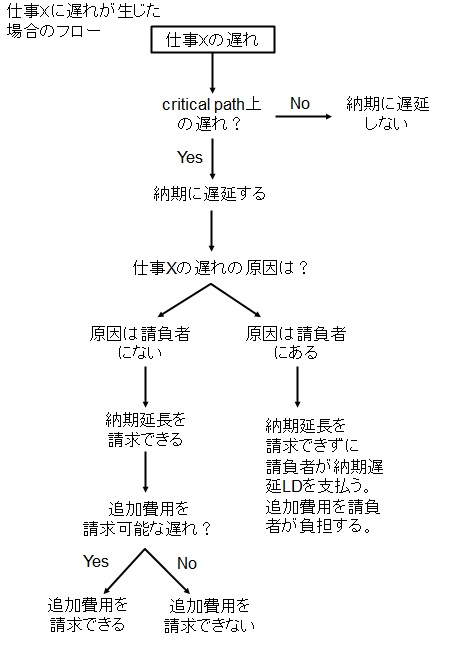

true concurent delayの扱い

A:原因と効果が同時の場合(true concurrent delayの扱い)

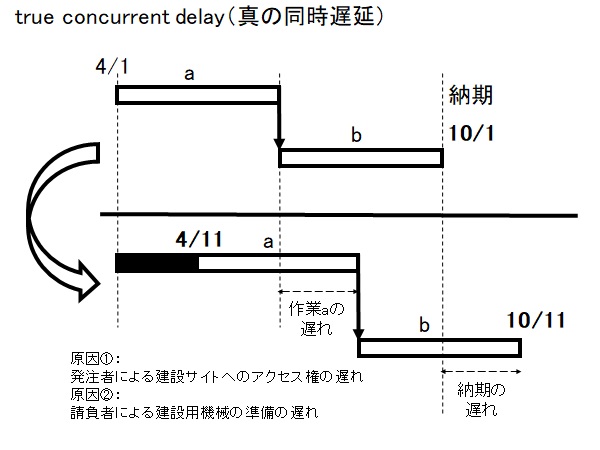

納期に遅れを生じさせる事象、つまり、クリティカルパス上の仕事に遅れを生じさせる2つの事象が同時に発生し、かつ、それらによって同じ期間だけ仕事が遅れるというケースは、稀だが起こり得ます。

このような場合はtrue concurrent delay(「真の同時遅延」または「本当の同時遅延」)と呼ばれています。

前の記事に掲載されている問題は、正にこのtrue concurrent delayでした。

この場合にどのように扱われるのか、改めて見ていきましょう。

| 問題

発注者は、請負者に対して、サイトへのアクセスを4/1までに請負者に与える義務を負っていたが、これに10日遅れた。 この遅れにより、請負者がサイトに入って建設作業を開始するのが10日間遅れた。 その結果、契約上の納期である10/1までに工事は完成せず、実際に完成するのは10日遅れの10/11となった。 一方、請負者は、サイトへのアクセスが与えられる予定日である4/1から開始する予定だった建設作業に必要となる材料を4/1までに準備できずにおり、実際には10日遅れでその準備が完了した。 つまり、もしも発注者がサイトへのアクセスを請負者に予定通り4/1までに与えることができた場合でも、工事の完成は予定の納期から10日遅れの10/11になっていたといえる。 |

この例において、納期への遅れの原因となる事象が発注者と請負者の両方に生じている、つまり、請負者に納期延長が認められる事象と納期延長が認められない事象が生じており、それぞれの事象の発生日が4/1であること、さらにその結果として、どちらか片方の事象が生じていなくても、仕事aの開始時期が4/11まで遅れていたといえるので、確かに原因と結果のタイミングが完全に重なっているといえます。

つまり、true concurrent delayです。

|

原因(cause) |

結果(effect) |

|

| 発注者の原因

(請負者に納期延長が 認められる事象) |

4/1にサイトへのアクセスを与えられない | 仕事aの開始が4/11まで遅れた。 |

| 請負者の原因

(請負者に納期延長が 認められない事象) |

4/1までに建設用の材料の調達ができない | 仕事aの開始が4/11まで遅れた。 |

このような場合の処理の仕方には、次の3つの考え方があります。

主たる原因説

納期に遅れを生じさせた主たる原因が、請負者が納期延長を得られる事象と納期延長を得られない事象のどちらにあるのかを検討するものです。

一見理に適った検討方法であるようにも思えますが、主たる原因がどちらなのかを決めるのは、簡単ではありません。

比例責任説

それぞれの事象の納期遅延への影響度によって、納期延長日数を決める方法です。

たとえば、納期延長を得られる事象の影響度が6、納期延長を得られない事象の影響度が4であるとなった場合には、10日間の遅れのうち、6日間だけ、請負者に納期延長が与えられることになります。

残りの4日間については、請負者が発注者に納期遅延LDを支払うことになります。

こちらも、一見合理的に思えますが、影響度を客観的に算定するのは難しいでしょう。

マルメゾンアプローチ

これは、「請負者が納期延長を得られる事象が生じている限り、請負者が納期延長を得られない事象が同時に生じていたとしても、請負者が納期延長を得られる権利はなんら影響を受けない」という考え方です。

これは、1999年に英国で行われた裁判「Henry Boot Construction(UK) Ltd vs Malmaison Hotel」にて下された判例に基づくもので、訴訟の当事者であるMalmaison Hotel(マルメゾンホテル)から名前を取り、「マルメゾンアプローチ」と呼ばれています。

| ご参考~マルメゾンアプローチ~

参考に、判決中でマルメゾンアプローチに言及した部分を以下に引用します。 “It is agreed that if there are two concurrent causes of delay, one of which is a relevant event and the other is not, then the contractor is entitled to an extension of time for the period of delay caused by the relevant event, notwithstanding the concurrent effect of the other event. Thus to take a simple example, if no work is possible on site for a week, not only because of exceptionally inclement weather (a relevant event), but also because the contractor has a shortage of labor (not a relevant event), and if the failure to work during that week is likely to delay the works beyond the completion date by one week, then if he considers it fair and reasonable to do so, the architect is required to grant an extension of time of one week.”

以下に意訳を記載します。 「2つの遅れが同時に生じた場合、つまり、1つは納期延長が認められる事象(a relevant event)、もう1つはそれが認められない事象(not a relevant event)が生じた場合、請負者は、not a relevant eventによって同時に遅れが生じたにも関わらず、納期延長が認められる原因によって引き起こされた遅延について納期延長を請求することができる。 簡単な例を挙げてみよう。著しい悪天候(納期延長可能な事象)の理由だけでなく、請負者の労働力不足のために、建設サイトで1週間仕事を遂行することができなくなり、その結果、契約上の納期に1週間遅れる場合には、それが公平で合理的なものと考えられるならば、1週間の納期延長を請負者に与えなければならない。」 |

世界における建設案件において、上記3つの考え方の中でどれか1つに解釈が完全に固まっているわけではありませんが、実務では、(3)のマルメゾンアプローチが比較的普及しているようです。

請負者にとっては、納期延長が認められやすく、もっとも有利となる考え方といえるであろう。

上記は、原因と結果が同時に生じているtrue concurrent delayの扱いです。

次に、納期に遅れを生じさせる事象、つまり、「クリティカルパス上の仕事に遅れを生じさせる2つの事象が別々のタイミングで発生したが、それらによって生じる遅れが一部重なる場合の扱い」についてみていきます。

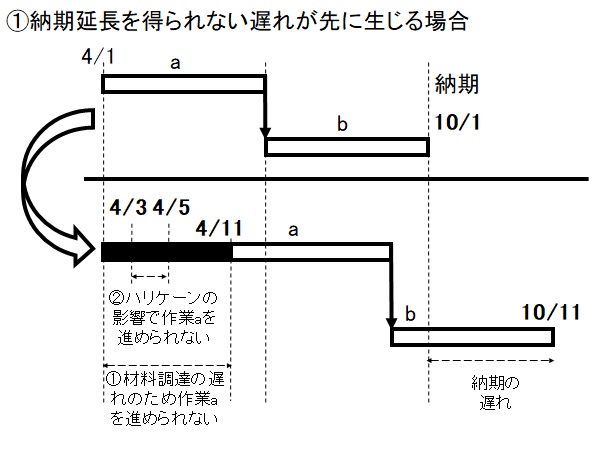

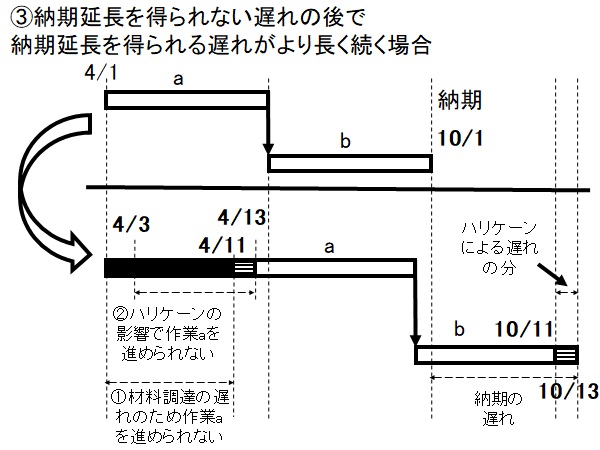

請負者が納期延長を得られない遅れ(請負者に遅れの原因がある場合)が先に生じる場合

| 請負者は、4/1から開始予定だった建設作業に必要となる材料を準備できずにおり、実際に準備できたのは10日遅れの4/11であった。

この請負者の遅れによって、契約上の納期は10/1であったが、工事の完成は10/11まで遅れる見込みとなった。 一方、4/3から4/5まで建設サイトをハリケーンが襲ったため、もしも請負者が材料を4/1までに調達できていたとしても、4/3から4/5の2日間は、ハリケーンの影響で仕事を中断せざるを得なかったはずであり、その結果、最終的に工事の完成は10/1から10/3まで2日間遅れていたはずである。 |

この例で注目して頂きたいのは、請負者が納期延長を得られない遅れ(材料調達の遅れ)と請負者が納期延長を得られる遅れ(ハリケーン(Force Majeure)の到来)が一部重なっている点(4/3~4/5はどちらかの遅れが無くても、結局遅れていたといえる)です。

このような場合の処理方法は、大きくは2つの考え方があります。

そして、true concurrent delayの場合よりも、このように遅れが一部だけ重なるという場合の方が実務では多く発生します。

この扱い方については、本郷塾の最新刊(2020年9月16日発売開始)である『EPC契約の請求実務がわかる本-納期延長・追加費用のクレーム対応-』の中で解説しているので、そちらをご覧ください。

クレームに関する参考書のご紹介

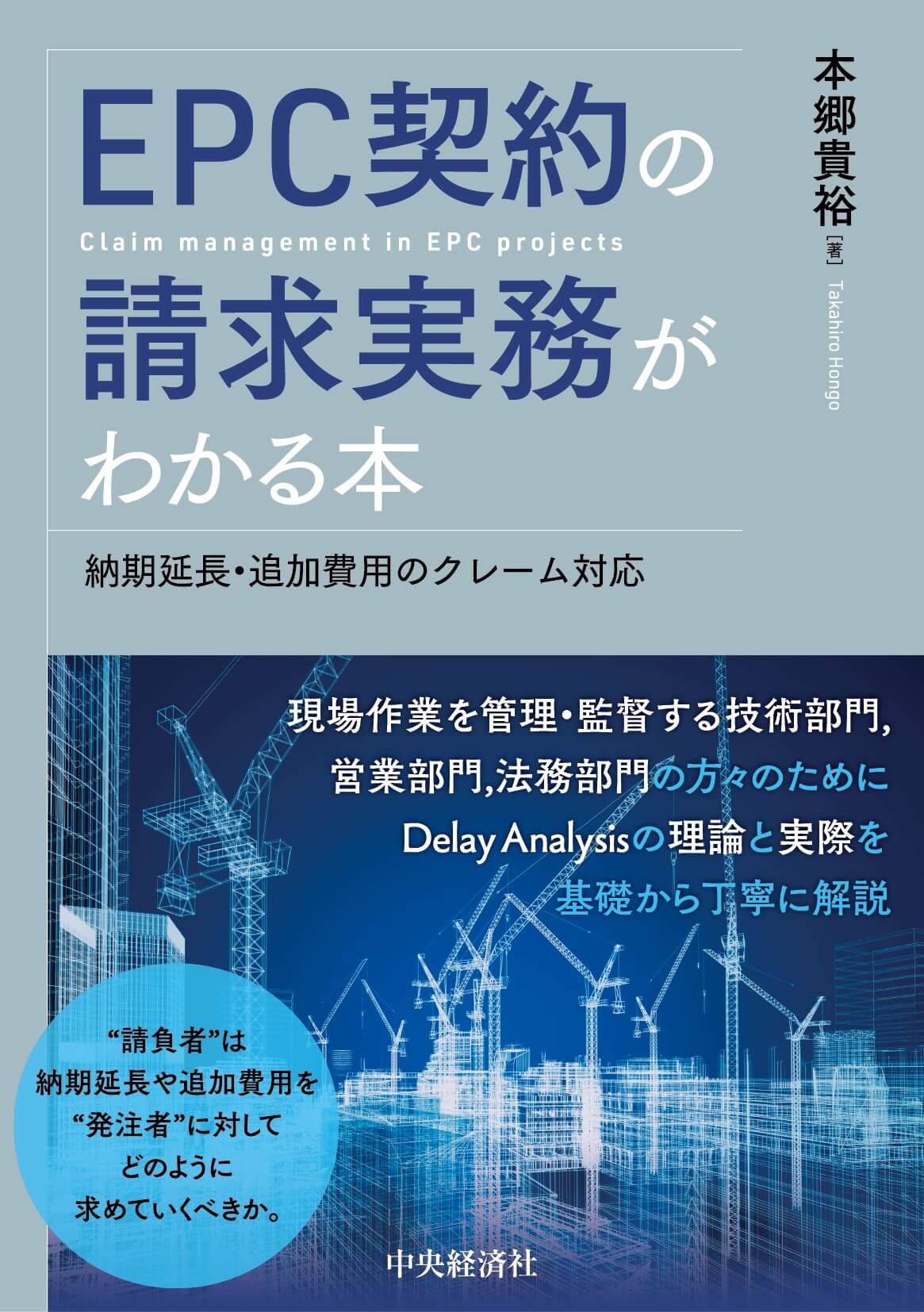

本郷塾からの最新刊『EPC契約の請求実務がわかる本-納期延長・追加費用請求のクレーム』(2,900円+消費税)が本日2022年9月16日から発売されました!

東京駅丸の内丸善さんで平積みいただいております!

本書は、実際に不可抗力・法令変更・仕様変更・発注者の契約違反等のクレーム事由が生じた場合の納期延長・追加費用の請求についての対策をまとめました。国内・海外両方の案件が対象です。

既刊『英文EPC契約の実務』の第3章第4節をより詳しく解説したものです。

ぜひ、本書でEPC契約実務への対応力をアップしていただければ幸いです。

書店さんにも徐々に配送されておりますが、通販では既にご購入いただける状態です。

アマゾンの購入ページはこちら!

hontoの購入ページはこちら!

紀伊国屋書店の購入ページはこちら!

日本橋丸善さんでも!

EPC契約に関する理解度をチェックしてみましょう!

以下の問いに、いくつ答えられますか?

・納期延長を請求できるのはどのような場合?

・クリティカルパスとは?

・クリティカルパスは常に一定?

・フロートとは?

・フロートは誰に帰属する?

・同時遅延とは?

・同時遅延の場合に納期は延長される?どれだけ?

・同時遅延の場合に追加費用を発注者に負担してもらえる?

・発注者に請求できる追加費用にはどのようなものがある?

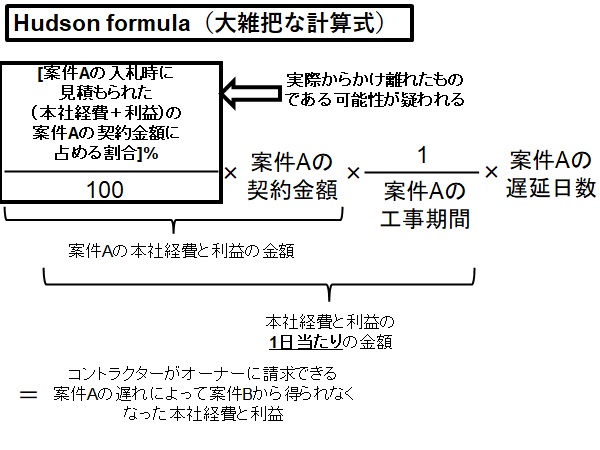

・本社経費・逸失利益を発注者に負担してもらうためには、何をどのように立証しなければならない?

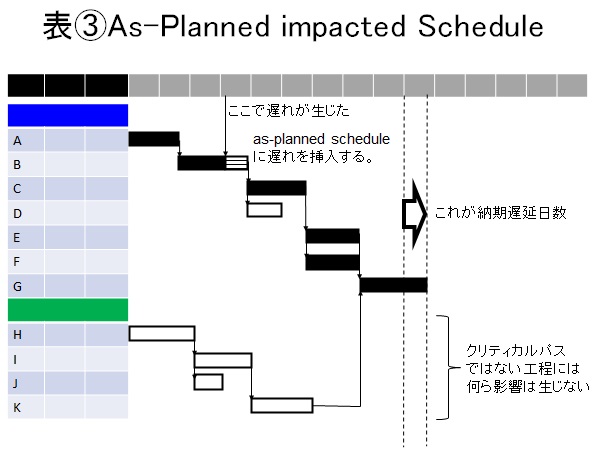

・遅れた日数と遅れの原因を立証する方法であるDelay Analysisにはどのような手法がある?

・各Delay Analysisの手法の特徴・問題点・注意すべき事項は何?

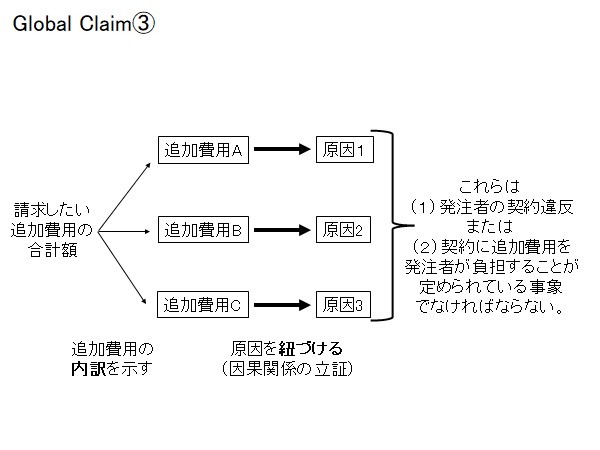

・立証責任が緩和されるのはどんな場合?(Global Claimとは何?)

・納期が遅延しなくても発注者に請求できる追加費用とはどんなもの?

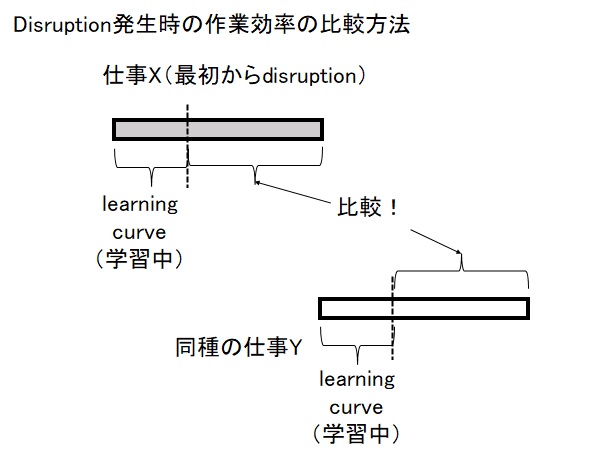

・Disruption Costとは何?

・Disruption Costはどのように立証する必要がある?

・accelerationとは?

・accelerationとmitigationの違いは?

・米国で認められているconstructive accelerationとは?

・クレームレターに記載しなければならないことは何?

・そのために必要な記録・証拠にはどんなものがある?

上記のうち、いくつ回答できたでしょうか?

本書を読めば、上記について全てわかるようになっています!

イラスト・図を用いて丁寧に解説しているからわかりやすい!

そしておそらく、Delay Analysisを今まで学んでいない方にとっては、

新鮮かつ面白いと感じる内容だと思います!

|

|

|

|

|

|

書店さんでパラパラめくってみてください!

丸の内丸善、日本橋丸善、新宿紀伊国屋、川崎ラゾーナなど、

首都圏・大都市の大手書店さんで平積みされています!

この2冊で初学者が

EPC案件の契約実務に必要となる力を短期間に身につけられる!

|

|

|

これまでに増刷6回! 海外での翻訳出版が決まりました! 契約締結までの 契約チェック・契約交渉 契約書チェック能力をアップさせる! |

契約締結後のクレーム実務・ 裁判・仲裁などの紛争対応 実務への対応力をアップさせる! |