EPC契約のdisruption costの請求

Disruptionとは?

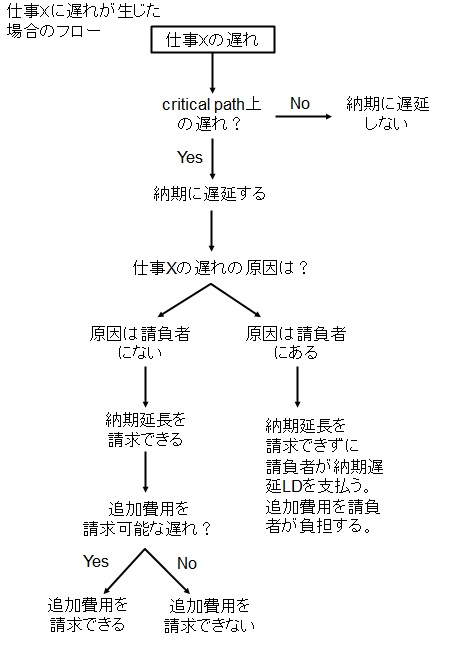

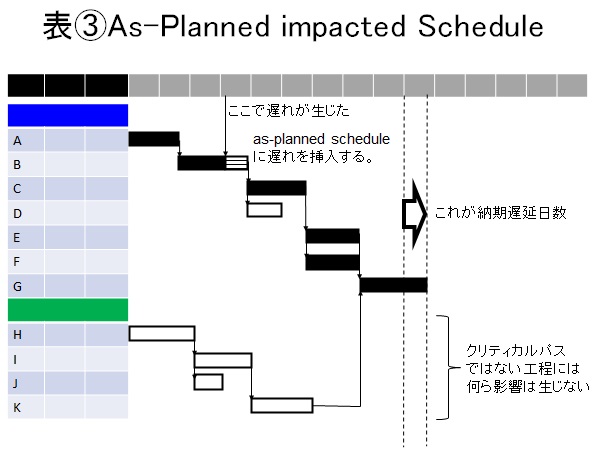

ここまで、クリティカルパス上の仕事に遅れが生じた場合に、

請負者が発注者に納期延長と追加費用を請求する際の条件とその注意点について見てきました。

ここまでの解説により、多くの読者の方々は、次のように感じているかもしれません。

「請負者が、発注者に対して納期延長や追加費用の請求を行うためには、

前提として、納期遅延、つまり、クリティカルパス上の仕事に遅れが

出るような事象が生じなければならない」

このように理解した方が多くても、それは仕方がありません。

ここまでの解説では、

クリティカルパス上の仕事に遅れが発生

→納期遅延が生じる

→発注者に対して納期延長の請求する

→請負者が予定よりも建設サイトに長期間滞在することで追加費用が生じる

→発注者に追加費用を請求する、

という例しか取り上げてこなかったからです。

また、建設契約の実務を経験されている人でも、

このような形でしか発注者に納期延長と追加費用を請求したことがない、

というのが通常かもしれません。

しかし、実は、この理解は、半分は正解ですが、半分は間違っています。

まず、請負者が発注者に対して納期延長を請求できるのは、

確かに、クリティカルパス上の仕事Xが遅れた場合のみです

(これには、最初は仕事Xがクリティカルパス上になくても、

後にクリティカルパス上の仕事に変化する場合を含みます)。

というのも、納期に遅れが生じない限り、納期延長を求める必要がないからです。

一方、請負者が発注者に対して追加費用が生じるのは、

必ずしも、クリティカルパス上の仕事に遅れが生じる場合に限られません。

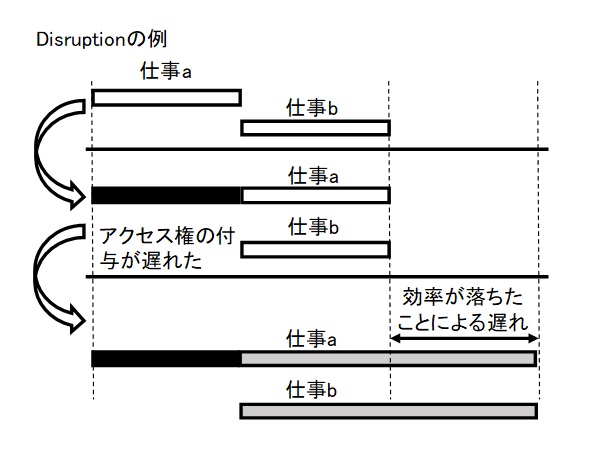

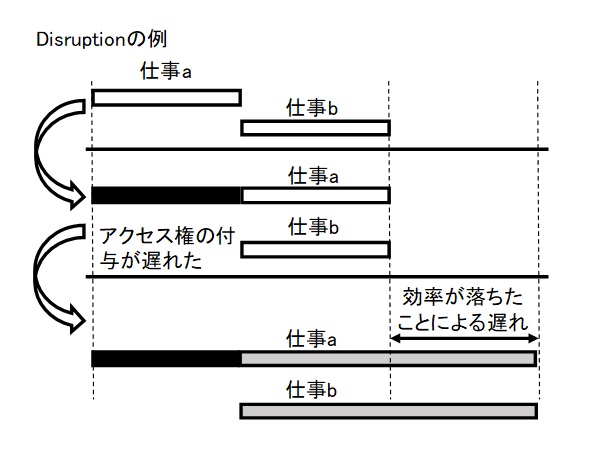

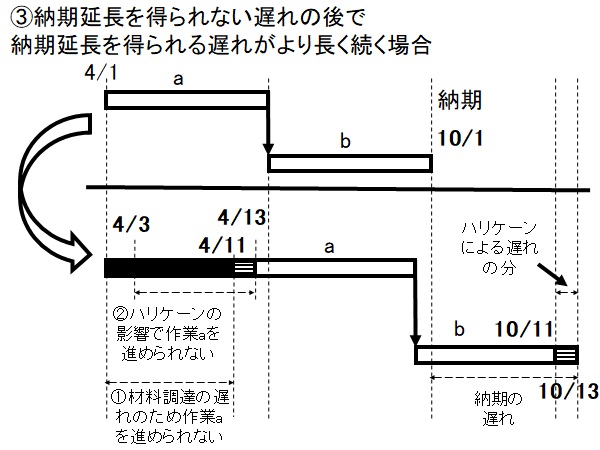

例えば、お互いに独立した仕事aと仕事bがあったとします

(つまり、どちらかを先に行わなければ片方を始められないという関係にはなく、

それぞれ別々に進めることができる仕事という意味です)。

ここで、当初、請負者は、契約締結から1カ月間で作業員グループAが仕事aを行い、

契約締結の1カ月後から別の作業員グループBが仕事bを行う予定でした(図の1段目)。

しかし、発注者がサイトへのアクセス権を請負者に与えるのが、予定よりも1カ月間遅れたとします。

このため、請負者は、仕事aを開始するのが予定よりも1カ月間遅れました。

一方、仕事bは、当初の予定通り、つまり、契約締結から1カ月後から開始した(図の2段落目)。

仕事bは仕事aが終わらなくても始められるものなので、仕事aの遅れは仕事bの開始時期に影響を与えていません。

ここで、建設サイトに入れるようになって最初の1カ月間は、

作業員グループAとグループBが同時に建設サイトで仕事をすることになりました。

その結果、建設サイトは、作業員グループAだけで仕事をする場合よりも、

作業員グループBがいる分、混み合うことになりました。

それにより、作業に必要な材料を運ぶのも、作業そのものも、

作業員Aグループだけで作業を行う場合よりも、やりにくい、

つまり、作業の進行スピードが落ちました。

その結果、作業員グループAも、グループBも、

当初1カ月間で行う予定だった仕事に2カ月かかりました(図の3段落目)。

これは、作業員グループAとグループBの作業効率(productivity)が

それぞれ当初の予定の半分になってしまったということです。

作業効率が落ちることで、請負者には追加費用が生じ得ます。

というのも、請負者は、当初の予定では、

作業員グループAに1ヶ月分の労働の対価として払わなければならない金額より

多く支払わなければならなくなるのが通常だからです。

上の例では、発注者による建設サイトへのアクセス権の付与が遅れたことで、

請負者による仕事aの仕事の開始時期が遅れた、つまり、仕事の遂行が妨害されたといえます。

このような「クリティカルパス上のものであろうとなかろうと、請負者の仕事が何らかの原因で滞り、その結果、請負者の仕事の効率が落ちること(loss of productivity)」をdisruptionと呼びます(なお、disruptionを辞書で引くと、「混乱、中断、途絶」という意味)。

そして、disruptionによって作業効率が落ちたことで請負者に生じた追加費用のことはdisruption costと呼ばれています。

ここで重要となるのが、仮に仕事aがクリティカルパス上の仕事ではなく、かつ、1ヶ月で終える予定の仕事aが2ケ月かかった場合でも仕事aのフロートを消化しただけで済み、納期に影響を与えるものではなかったという場合でも、作業員グループAの作業効率が半分に落ちたことで、請負者には追加費用(disruption cost)が生じている点です。

つまり、納期遅延が生じなくても、請負者には追加費用が生じているのです。

そこで、このdisruption costは誰が負担するべきかが問題となります。

上の例では、disruption costが生じた原因は何かといえば、

それは、発注者が建設サイトへのアクセス権を請負者に与えるのが1カ月間遅れたことです。

それによって作業Aと作業Bを同時に行わなければならなくなり、サイト内が混雑したためです。

よって、これは発注者の契約義務違反に原因があるといえます。

契約義務違反によって相手に生じた損害は、

違反した当事者が負担するべきというのは、

どの国の法律にも定められている基本的なルールです。

つまり、発注者による請負者の仕事の妨害があった場合には、

法律に基づき、請負者が被る追加費用を損害賠償として請求できます。

これに加えて、契約書に「請負者は、生じた追加費用を発注者に請求できる」旨が定められている場合には、

その契約上の定めを根拠に、発注者に対して請求できます。

逆に、発注者の行為(作為も不作為も含む)による請負者の仕事に対する妨害が無い場合には、

契約書に発注者に追加費用を請求できる旨の定めがない限り、

このdisruption costを発注者に請求することはできません。

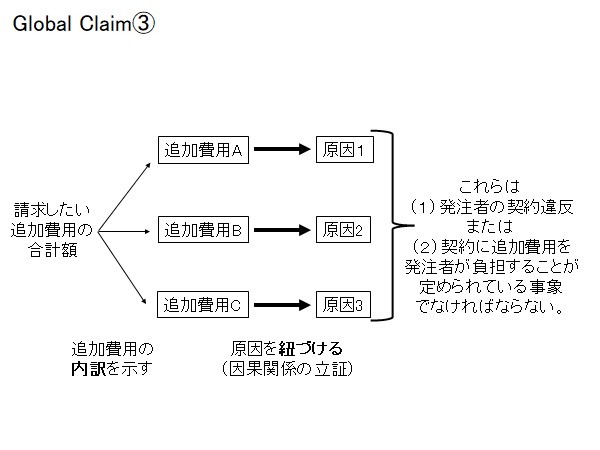

以上をまとめると、次のようになります。

| 仕事Xがクリティカルパス上の仕事ではなかった場合、仕事Xに遅れが生じても請負者が納期延長を発注者に求める根拠はないが、仕事Xについての作業効率が低下したことで生じる追加費用を請求することができる場合がある。

通常、発注者による作為・不作為(契約違反や仕様変更の場合等)によって請負者の仕事が妨害された場合が、請負者が発注者に対してこの妨害によって生じた費用を請求できる場合として契約に定められていることが多い。 |

立証の難しさについて

このdisruptionの場合については、

①その金額と②原因と結果の因果関係を立証することが大変難しいため、

実務では、あまりdisruptionに基づく発注者に対するクレームはうまく行っていないというのが現実です。

そして、それを考慮してなのか、建設案件の納期延長と追加費用請求に関して扱っている海外の参考書では、このdisruptionについてはあまり触れられていないものや、全く触れられていないものすらあります。

しかし、このdisruptionによって請負者に生じる納期への影響及び追加費用は小さなものであるとは限りません。

また、工事を遂行中に適切に記録を保存していれば、上記に挙げた①と②を立証することも不可能ではありません。

disruption costの立証方法

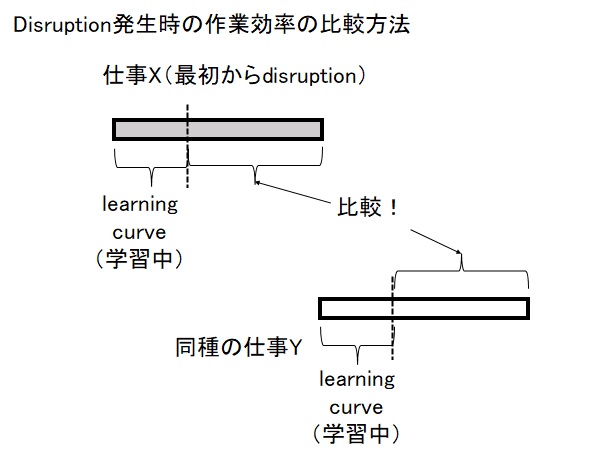

disruptionに関する上の例をみて、こう感じた方も少なくないかもしれません。

「disruption claimは、請負者が被るdisruption costの立証が難しいとの説明があったが、

簡単なのではないか?

例えば、上の例なら、効率が半分になったのなら、費用は2倍になる、

ということで立証は済むのではないか?」

確かに、本当に効率が半分になったというのなら、ご指摘の通りです。

しかし、本当に効率は半分になったのでしょうか?

半分になった思う根拠は、

「請負者が、仕事aを当初1カ月で終わらせる予定だったのに、結果として2ケ月かかった」

という記載にあると思われます。

しかし、「1ヶ月で終わらせられたはずだ」というのは、真実なのでしょうか?

例えば、本当は、1カ月半かかった仕事なのに、

契約締結時に請負者が1ヶ月で終わるはずだと考えてスケジュールを作成しただけで、

実際には、disruptionが生じていなくても、1ヶ月では終わらず、

1カ月半かかっていたかもしれないと、とはいえないでしょうか?

請負者が発注者に上記のような形でdisruption claimをした場合、

必ずそのような反論が発注者からなされるはずです。

「1か月で終わったというのは何の根拠があって言っているのか?」と。

このように突っ込まれると、「・・・確かに、単なる予想でしかないのだが・・・」

となってしまうかもしれません。

そうなると、「本当なら1か月で終わったのが2カ月かかった」とはいえなくなります。

これが、disruption claimの立証の難しさです。

では、この点をどのように克服するべきでしょうか?

この方法は、『EPC契約の請求実務がわかる本』をご覧ください。

クレームに関する参考書のご紹介

本郷塾からの最新刊『EPC契約の請求実務がわかる本-納期延長・追加費用請求のクレーム』(2,900円+消費税)が本日2022年9月16日から発売されました!

東京駅丸の内丸善さんで平積みいただいております!

本書は、実際に不可抗力・法令変更・仕様変更・発注者の契約違反等のクレーム事由が生じた場合の納期延長・追加費用の請求についての対策をまとめました。国内・海外両方の案件が対象です。

既刊『英文EPC契約の実務』の第3章第4節をより詳しく解説したものです。

ぜひ、本書でEPC契約実務への対応力をアップしていただければ幸いです。

書店さんにも徐々に配送されておりますが、通販では既にご購入いただける状態です。

アマゾンの購入ページはこちら!

hontoの購入ページはこちら!

紀伊国屋書店の購入ページはこちら!

日本橋丸善さんでも!

EPC契約に関する理解度をチェックしてみましょう!

以下の問いに、いくつ答えられますか?

・納期延長を請求できるのはどのような場合?

・クリティカルパスとは?

・クリティカルパスは常に一定?

・フロートとは?

・フロートは誰に帰属する?

・同時遅延とは?

・同時遅延の場合に納期は延長される?どれだけ?

・同時遅延の場合に追加費用を発注者に負担してもらえる?

・発注者に請求できる追加費用にはどのようなものがある?

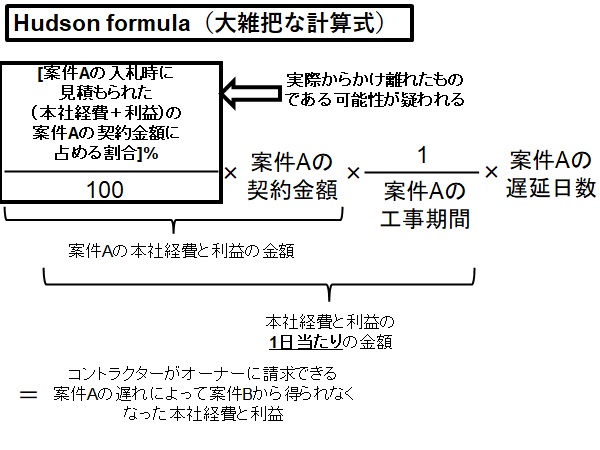

・本社経費・逸失利益を発注者に負担してもらうためには、何をどのように立証しなければならない?

・遅れた日数と遅れの原因を立証する方法であるDelay Analysisにはどのような手法がある?

・各Delay Analysisの手法の特徴・問題点・注意すべき事項は何?

・立証責任が緩和されるのはどんな場合?(Global Claimとは何?)

・納期が遅延しなくても発注者に請求できる追加費用とはどんなもの?

・Disruption Costとは何?

・Disruption Costはどのように立証する必要がある?

・accelerationとは?

・accelerationとmitigationの違いは?

・米国で認められているconstructive accelerationとは?

・クレームレターに記載しなければならないことは何?

・そのために必要な記録・証拠にはどんなものがある?

上記のうち、いくつ回答できたでしょうか?

本書を読めば、上記について全てわかるようになっています!

イラスト・図を用いて丁寧に解説しているからわかりやすい!

そしておそらく、Delay Analysisを今まで学んでいない方にとっては、

新鮮かつ面白いと感じる内容だと思います!

|

|

|

|

|

|

書店さんでパラパラめくってみてください!

丸の内丸善、日本橋丸善、新宿紀伊国屋、川崎ラゾーナなど、

首都圏・大都市の大手書店さんで平積みされています!

この2冊で初学者が

EPC案件の契約実務に必要となる力を短期間に身につけられる!

|

|

|

これまでに増刷6回! 海外での翻訳出版が決まりました! 契約締結までの 契約チェック・契約交渉 契約書チェック能力をアップさせる! |

契約締結後のクレーム実務・ 裁判・仲裁などの紛争対応 実務への対応力をアップさせる! |