Delay Analysisの手法その①

前回は、Delay Analysisとは何か?についてお話ししました。

今回は、その1つであるimpacted as-planned analysisについて解説します。

最も基本的なDelay Analysis~impacted as-planned analysisの手法~

この手法はいくつものDelay Analysisの手法の基本となるもので、

この手法とその問題点をしっかりと理解すれば、

これ以外の様々なDelay Analysisの手法も理解しやすくなります。

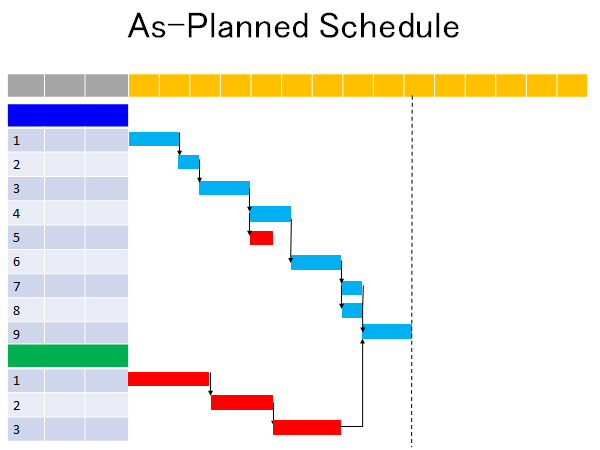

この手法を行うために必要となるのは、as planned schedule/programです。

scheduleまたはprogramとは、

建設物を完成させるために必要な①仕事の内容、②期間、そして③行う順番等を

記載したスケジュールのことです。

以下では、scheduleで統一して表記します。

そして、As planned scheduleとは、

そのオリジナルの工程表で、これは通常、契約締結時に作成され、

請負者から発注者に提出されるものです。

そして、このas planned scheduleを目安に、請負者は工事を進めて行きます。

このas planned scheduleには、契約当事者間で合意した納期も記載されています。

この納期に間に合うように、様々な作業をいつ、どのくらいの期間をかけて行わなければならないのかについて、スケジュールが組まれています。

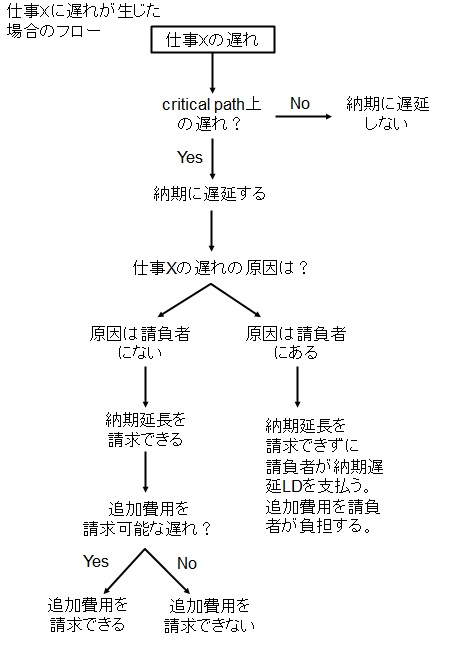

そしてここには、critical path(クリティカル・パス)も記載されています。

つまり、どの仕事に遅れが生じたら、納期に影響がでるのかが見てわかるようになっています。

このas planned scheduleを目安に請負者が仕事を開始し、全てが順調にいけば、おそらく、そこに記載されているスケジュール通りに仕事が遂行され、予定の納期までに工事が完了するはずです。

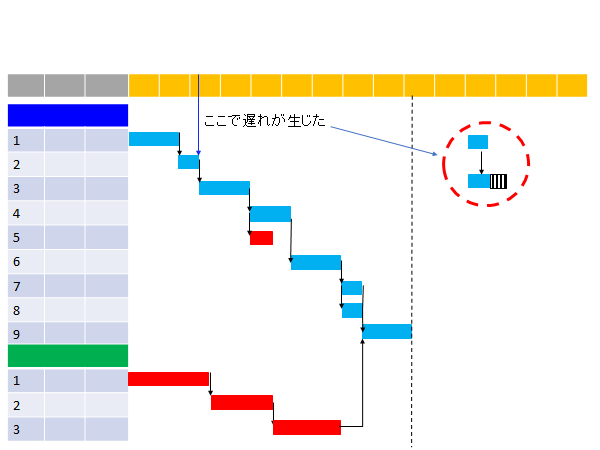

しかし、実際には、途中で工事に遅れが生じることが多々あります。

例えば、仕事開始後1ヶ月を経過した時点で、Force Majeureが発生し、

critical path上の工程の仕事2が5日間延びることになったとします。

このとき、請負者がしなければならないのが、

発注者へのForce Majeure発生の通知と納期延長の請求です。

このとき、請負者は、as planned scheduleに、

仕事2が5日間遅れることを入れ込みます。

As planned scheduleには、様々な仕事のスケジュールが記載されていると述べましたが、

その中の仕事2について、予定よりも5日間延びるというように変更を加えるのです。

(上の図の水色がcritical path、赤色がnon-critical pathです)

すると、その影響は、仕事2の次に行う仕事にも生じます。

つまり、仕事2が終わらなければできない仕事3、仕事4、・・・というように、

それぞれの仕事の始期と終期に影響が出るわけです。

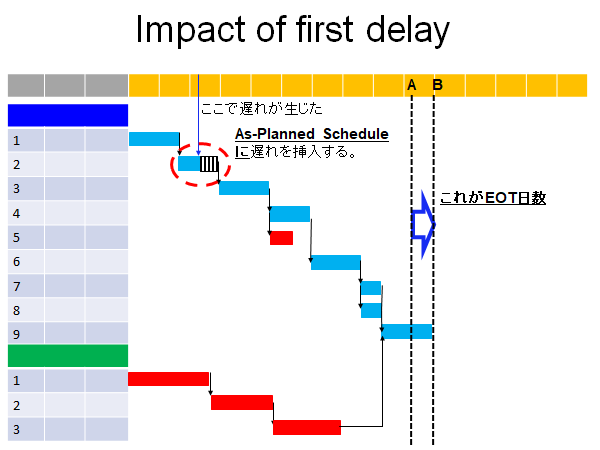

このように、仕事2に生じた影響をas planned scheduleに入れ込むと、どうなるでしょうか?

仕事2以降に予定されている仕事が次々と後ろにズレていき、最後は納期を後ろにずらす結果となります。

なぜなら、仕事2はcritical path上にあるからです。

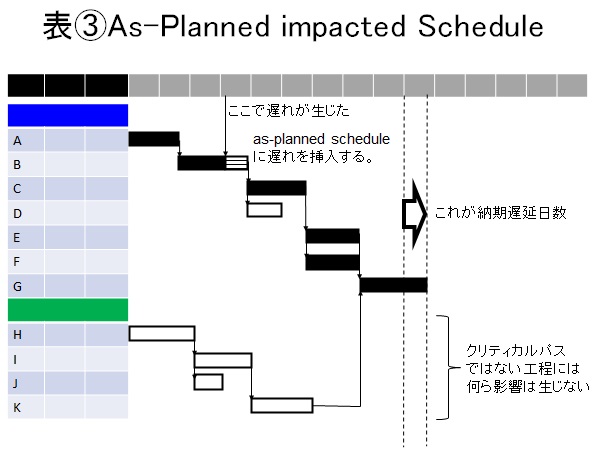

そのようにして作られた新しい工程表(下の図)を、as planned impacted scheduleと呼びます。

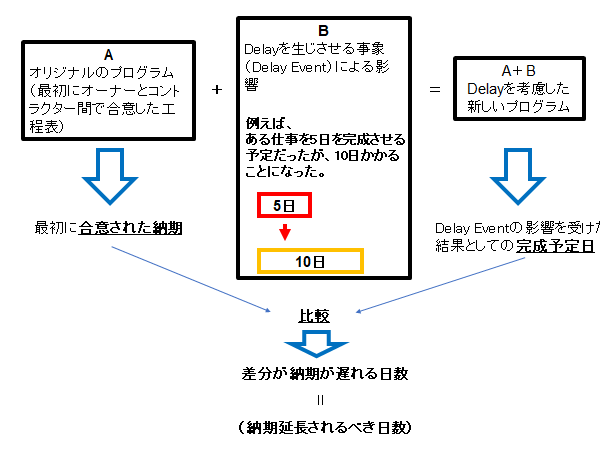

つまり、オリジナルのスケジュール(as-planned schedule)に

遅れの影響(インパクト)を加えられた(impacted)スケジュールです。

そこで、このas planned impacted scheduleとas planned scheduleのそれぞれの工事完了時期(表中のAとB)を比べます。

すると、as planned impacted scheduleに記載されている工事完了時期Bの方が、時間的に後になっているのが分かります。

このas planned impacted scheduleとas planned scheduleの工事完了時期の差分が、仕事2がForce Majeureによって遅れたことで請負者に与えられることになる納延長日数となります。

これが、as planned impact methodと呼ばれるDelay Analysisの手法です。

以上をまとめると以下の図のようになります。

簡単にいえば、「オリジナルのスケジュールに、遅れた仕事の分を入れ込み、新しいスケジュールを作り、完成予定日の差を見る」ということになります。

いかがでしょうか?

「理にかなっている」と感じられましたでしょうか?

しかし、この手法は、実務ではわりと用いられているようですが、

「簡単だが、合理的とはいえない」とか、

「請負者は、この手法で算定した納期延長日数では、その証明責任をはたしたことにはならない」

との批判も多いようです。

一体どこに問題があるのでしょうか?

それは、使うスケジュールが、as planned scheduleである、という点です。

これはどういうことでしょうか?

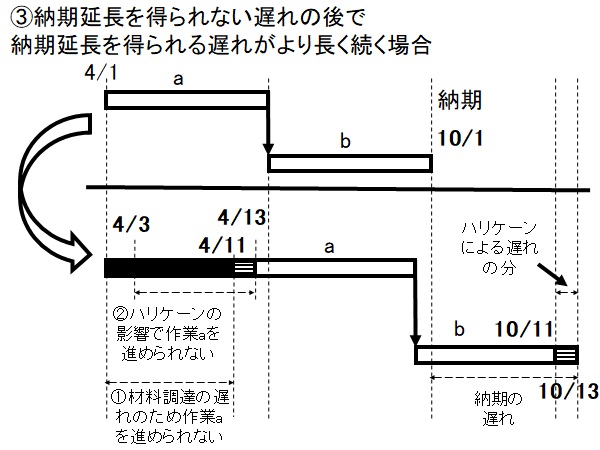

上記に示した、「仕事を開始して1カ月後にForce Majeureが生じる」という場合でもう一度考えてみましょう。

仕事2に生じる5日間の遅れを、契約締結時に契約書に添付されたas planned scheduleに入れ込んだのです。

ここで、果たして、本当に、仕事開始後1ヶ月を経過したときの仕事の進捗は、as planned scheduleのようになっているのでしょうか?

例えば、請負者はそれまでの仕事で既に請負者自身の原因で遅れていたかもしれません。

それにより、仕事2は、仕事開始後1ヶ月経過時点では、critical path上には存在しないようになっているかもしれません。

すると、仕事2に5日間の遅れが生じたとしても、納期にはなんら影響がでないようになっているかもしれません。

つまり、as planned scheduleは、契約締結時から数日以内はまさにそこにあるスケジュール通りに進んでいたものの、Force Majeure発生時には、既に「現実を反映したスケジュール」ではなくなっている可能性があるのです。

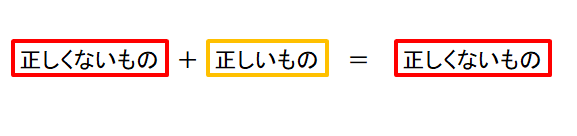

それにも関わらず、仕事2の遅れを、そのような現実を反映していないスケジュールに入れ込んだところで、出てくるもの、つまりas planned impacted scheduleも、やはり、現実を反映したものとは呼べないでしょう。

「正しくないもの」にいくら「正しいもの」を加えても、出てくる結果は「正しくないもの」となるからです。

特に、このimpacted as-planned analysisは、

納期延長を請求する請負者が自分で「この場合は納期延長できる」と考えた場合に行うものなので、

納期延長を得られる見込みがない請負者自身に原因がある遅れが生じた場合には、通常なされません。

ということは、仕事2の遅れのあとに、次々と様々な事象、例えば、発注者の契約違反、仕様変更、そして法令変更などが生じた場合に、これらを次々と仕事2の遅れを入れ込んだas planned impacted scheduleに加えていくことになりますが、一方で、納期延長が得られる見込みのある遅れ以外はスケジュールに入れ込まれない可能性が高いともいえます。

すると、どんどん現実を反映していないスケジュールが塗り替えられていきます。

そうして出てきた工事完了予定日とは、果たして一体何なのでしょうか?

それを基準にして納期延長日数を決めてよいのか?

それで正しいのか?

これが、as planned impact methodの問題点です。

簡単いえば、「現実の工事の進捗状況を無視している」ということになります。

そして、その影響を受けるのは、主に発注者のほうです。

As planned impactを用いると、本来与えられるべき納期延長日数よりも、多めの日数を請負者に与える結果になる可能性が出てきます。

つまり、不利益を被るのは発注者の方です。

具体的には、本来であれば得られたはずの納期遅延LDを得られなくなり、

また、多めに算定された納期延長日数に基づいて、請負者は追加費用を請求してくるのです。

この追加費用は、納期延長日数は多ければ多いほど、金額も多くなります。

これは、発注者が請負者に支払うべき金額となります。

これは発注者にとっては大きな不利益と感じられるでしょう。

上記の理由から、発注者は、請負者に対して、

「as planned impact methodでは正しく納期延長日数を算出したことにはならない」

と主張するのです。

では、どうすればよいのか?

問題点は、何か工程に遅れを生じさせる事象が生じた場合に、

それまでの仕事の進捗を正しく反映した工程表が用意されていないことにあります。

as planned scheduleが適切にupdateされ、

請負者による遅れも、いくつかの仕事が予定よりも早く終わったことも含めて、

常に現実の進捗状況を反映したものになっているならば、

そこにある特定の仕事の遅れ分を入れ込んで出てきた新たな工程表は、

「相当確からしいもの」といえることになるはずです。

これを満たすために考え出された手法があります。

それらについては、『EPC契約の請求実務がわかる本』で解説しておりますので、

ぜひ、そちらでご確認ください。

クレームに関する参考書のご紹介

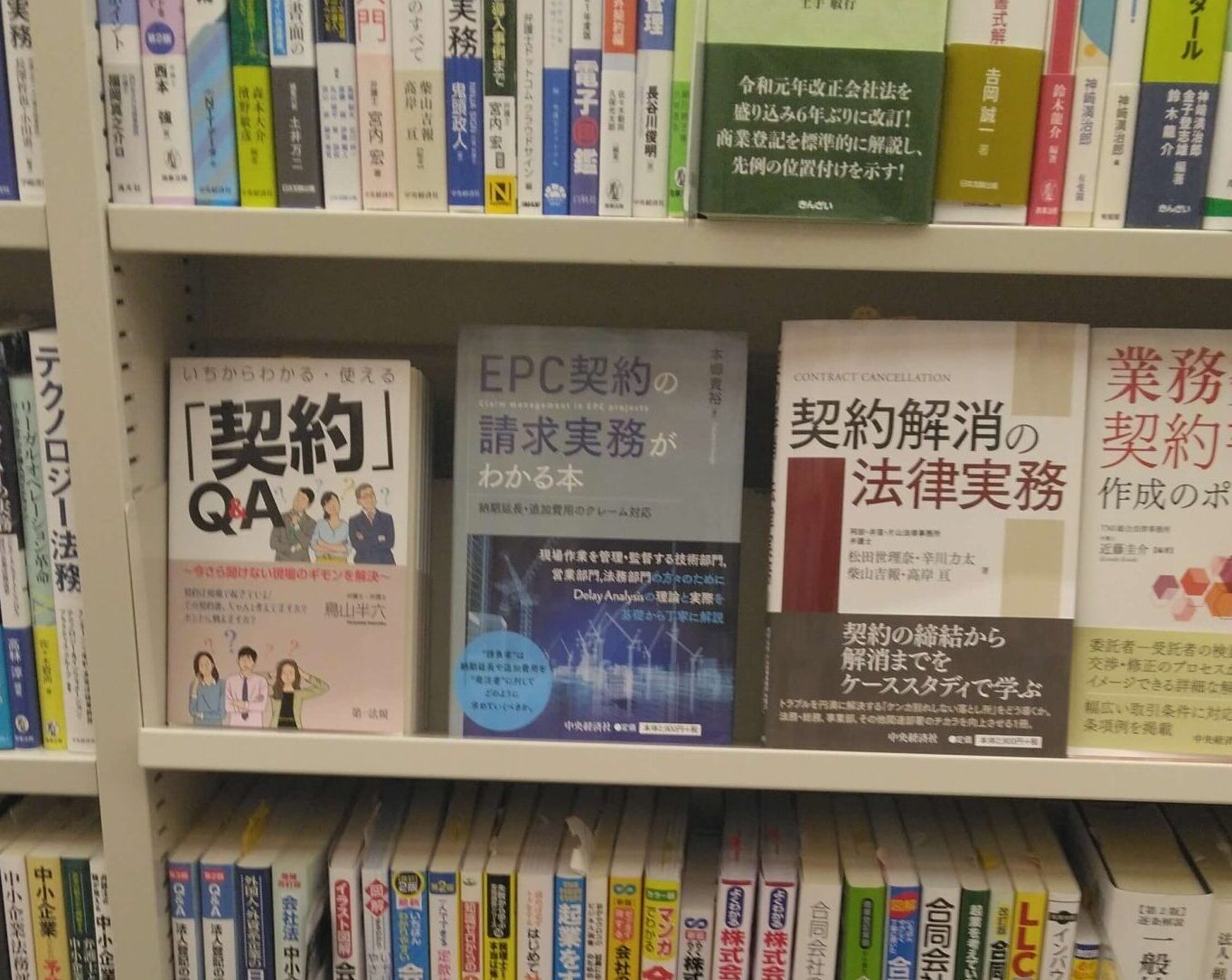

本郷塾からの最新刊『EPC契約の請求実務がわかる本-納期延長・追加費用請求のクレーム』(2,900円+消費税)が本日2022年9月16日から発売されました!

東京駅丸の内丸善さんで平積みいただいております!

本書は、実際に不可抗力・法令変更・仕様変更・発注者の契約違反等のクレーム事由が生じた場合の納期延長・追加費用の請求についての対策をまとめました。国内・海外両方の案件が対象です。

既刊『英文EPC契約の実務』の第3章第4節をより詳しく解説したものです。

ぜひ、本書でEPC契約実務への対応力をアップしていただければ幸いです。

書店さんにも徐々に配送されておりますが、通販では既にご購入いただける状態です。

アマゾンの購入ページはこちら!

hontoの購入ページはこちら!

紀伊国屋書店の購入ページはこちら!

日本橋丸善さんでも!

EPC契約に関する理解度をチェックしてみましょう!

以下の問いに、いくつ答えられますか?

・納期延長を請求できるのはどのような場合?

・クリティカルパスとは?

・クリティカルパスは常に一定?

・フロートとは?

・フロートは誰に帰属する?

・同時遅延とは?

・同時遅延の場合に納期は延長される?どれだけ?

・同時遅延の場合に追加費用を発注者に負担してもらえる?

・発注者に請求できる追加費用にはどのようなものがある?

・本社経費・逸失利益を発注者に負担してもらうためには、何をどのように立証しなければならない?

・遅れた日数と遅れの原因を立証する方法であるDelay Analysisにはどのような手法がある?

・各Delay Analysisの手法の特徴・問題点・注意すべき事項は何?

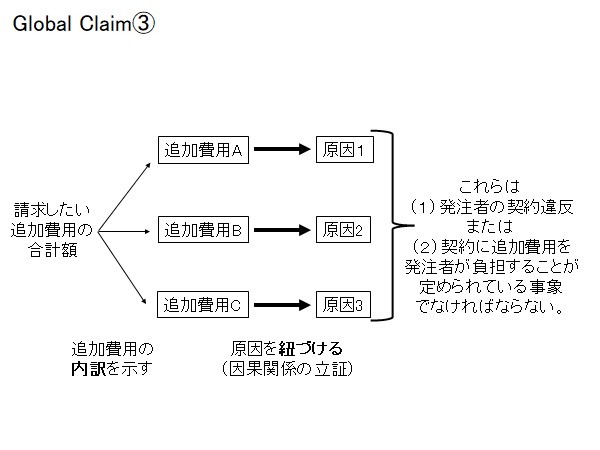

・立証責任が緩和されるのはどんな場合?(Global Claimとは何?)

・納期が遅延しなくても発注者に請求できる追加費用とはどんなもの?

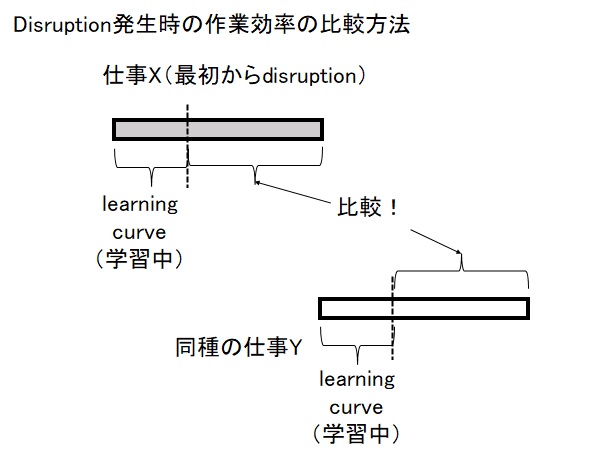

・Disruption Costとは何?

・Disruption Costはどのように立証する必要がある?

・accelerationとは?

・accelerationとmitigationの違いは?

・米国で認められているconstructive accelerationとは?

・クレームレターに記載しなければならないことは何?

・そのために必要な記録・証拠にはどんなものがある?

上記のうち、いくつ回答できたでしょうか?

本書を読めば、上記について全てわかるようになっています!

イラスト・図を用いて丁寧に解説しているからわかりやすい!

そしておそらく、Delay Analysisを今まで学んでいない方にとっては、

新鮮かつ面白いと感じる内容だと思います!

|

|

|

|

|

|

書店さんでパラパラめくってみてください!

丸の内丸善、日本橋丸善、新宿紀伊国屋、川崎ラゾーナなど、

首都圏・大都市の大手書店さんで平積みされています!

この2冊で初学者が

EPC案件の契約実務に必要となる力を短期間に身につけられる!

|

|

|

これまでに増刷6回! 海外での翻訳出版が決まりました! 契約締結までの 契約チェック・契約交渉 契約書チェック能力をアップさせる! |

契約締結後のクレーム実務・ 裁判・仲裁などの紛争対応 実務への対応力をアップさせる! |