EPC契約における納期延長・追加費用のクレーム

前回の記事の続きです。

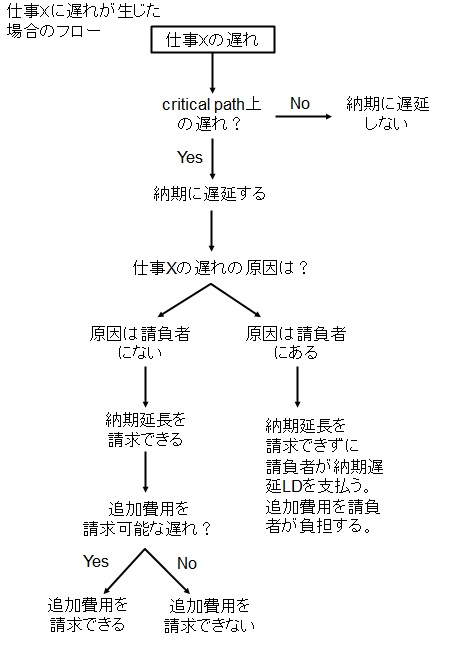

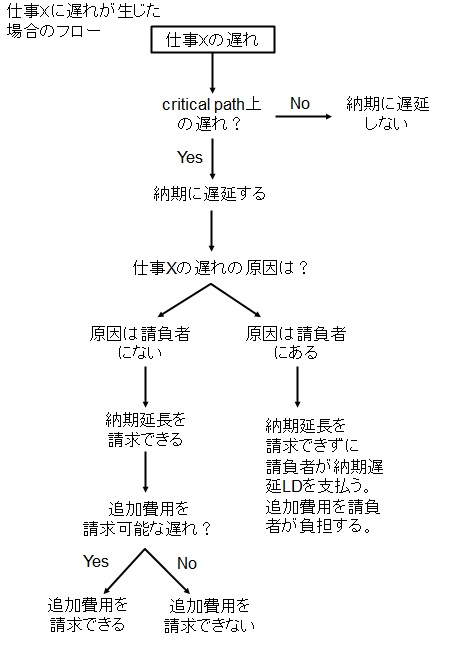

前回は、建設契約における納期延長・追加費用の請求は、以下の図のような流れに従うことになるとお話ししました。

しかし、このフローを見る際には、注意点があります。

今回は、その注意点とは何かについてです。

注意点①

作業Xに遅れが生じたことで、自動的に上記のようなフローの結果になるわけではありません。

具体的には、フローの中には、

請負者が、「納期延長を請求できる」と「追加費用を請求できる」と

記載されている箇所がありますが、それは、

契約で求められている手続きに従って、発注者に対して納期延長と追加費用を請求した場合にそうなる、

という意味です。

請負者の発注者に対する納期延長・追加費用等の請求は一般に「クレーム(claim)」と呼ばれています。

このクレームを怠ると、遅れが生じた原因に関わらず、

納期遅延によって発注者に生じる損害も、納期遅延によって請負者に生じる追加費用も、

全て請負者の負担となります。

もしもそのような結果になれば、請負者は巨額の損失を被ることになります。

その案件単体では、間違いなく、赤字になるでしょう。

損失の程度によっては、その案件を受注した部門が業績悪化を理由に消滅する、

さらに悪い時は、請負者の経営への打撃が大き過ぎ、請負者の企業としての存続すら危うくなります。

それだけ、建設案件においては、クレームというものが重要であるということです。

注意点②

上記のフローは、仕事Xが遅れる場合の全てのケースに当てはまるものではありません。

このフローは、一般的な場合を表しているだけで、例えば、次のような場合には、やや異なる流れとなります。

- 発注者の行為による請負者の仕事の妨害(いわゆるdisruption:ディスラプション)

- 仕様変更(variation/change:バリエーション/チェンジ)

- 納期よりも早く工事を完了させようとすること(acceleration:アクセラレーション)

これらが上記のフローとどのように異なるかを簡単に述べると、

まず、下記のフローでは、仕事Xがクリティカルパス上にない場合には、

請負者は発注者に対して納期延長を請求する権利がないのはもちろん、

追加費用についても請求できないかのように見えます。

しかし、発注者の行為による仕事の妨害(disruption)や

仕様変更によって仕事Xが遅れる場合には、

仮に仕事Xがクリティカルパス上になくても、

請負者は追加費用を発注者に請求できる場合があります。

次に、納期よりも早く工事を完了させようとするaccelerationと呼ばれるものは、

請負者の原因で仕事Xが生じたのではない場合に、

発注者が請負者に対して仕事のペースを速めて、

工事の完成を前倒しにすることを求めることで生じるものです。

この場合、仕事を速めるために請負者が作業員を増やしたり、

夜間も作業を行うようにしたりすることで生じる追加費用を発注者に請求することができます。

つまり、上記のフローにあるような納期に遅延した結果、

納期を延長させるとか、遅延によって生じる追加費用を誰が負担するのかという話とはやや異なるのです。

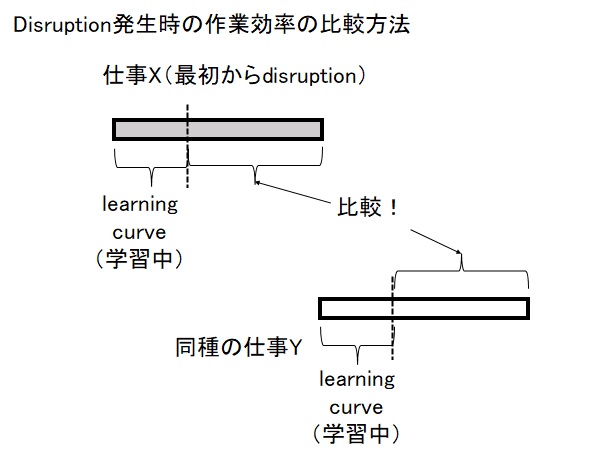

さらに、disruptionが生じた場合、請負者の仕事の効率が低下し、

それによって生じる追加費用を発注者に請求できるのですが、

このとき、請負者による立証は、

上記のフローにあるような納期延長と追加費用の立証よりもはるかに難しいという問題もあります。

このように、disruption、仕様変更、そしてacceleration、

といった事項に対して請負者がとるべき対応はやや特殊であり、

上記のフローではカバーしきれない部分があります。

そのため、建設契約の納期延長と追加費用のクレームに関して

理解するためには、以下のように学習するのが効率的かつ効果的です。

- まず、一般的な納期延長と追加費用の請求について学ぶ。

- その一般的な納期延長と追加費用の請求についての理解を前提に、そこでカバーしきれない特殊なケース、具体的には、disruption、仕様変更、そしてaccelerationについて学ぶ。

そして、上記において請負者が適切に請求することが必要となりますが、

「適切に請求する」ためには、以下のような問題点・留意点をクリアすることが必要となります。

| ・仕事Xに遅れが生じた結果、納期に遅れを生じさせる場合と納期に遅れを生じさせない場合の違いは何か?

・請負者の原因で納期に遅れる場合に請負者が発注者に支払うべき納期遅延LDとは何か?

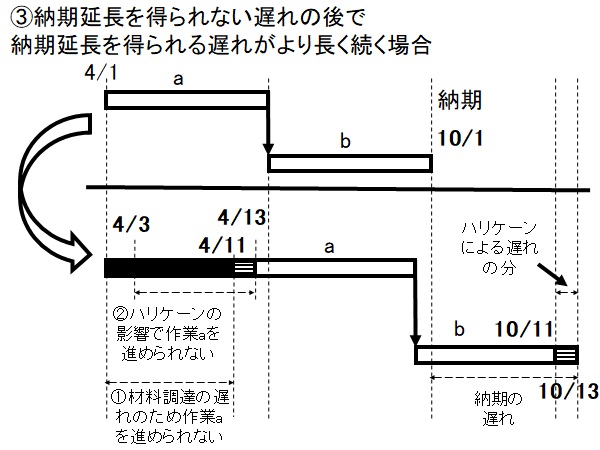

・請負者に原因がある遅れと、請負者に原因がない遅れが生じた場合には、どのように扱うのか?(納期は延長されるのか?追加費用を誰が負担するのか?)

・請負者は、発注者に対し、納期延長と追加費用(prolongation cost)の請求をいつ、どのようにしなければならないのか?

・請負者が果たすべき立証責任の程度はどのようなものか?

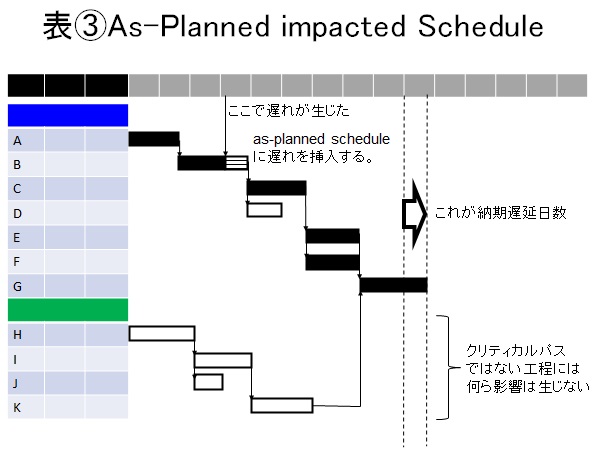

・納期延長の日数はどのような方法で算出するのか?(Delay Analysisの手法)

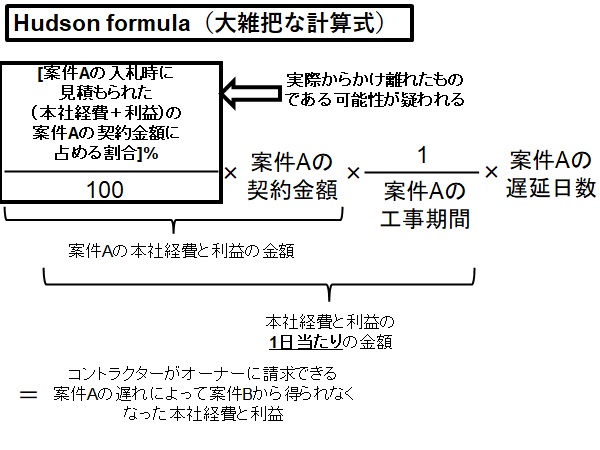

・prolongation costはどのように算出するのか?

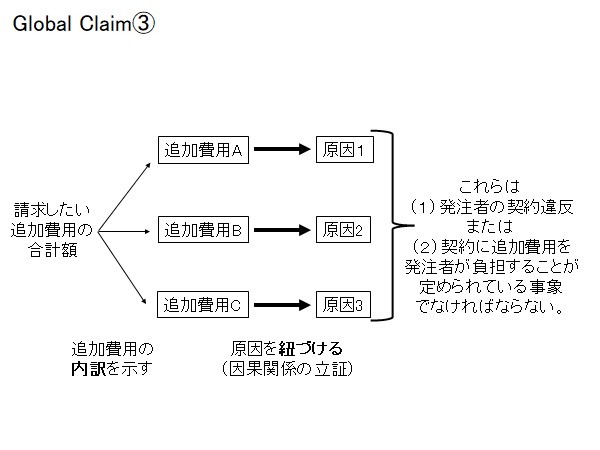

・原因(仕事Xを遅らせる事象)と結果(納期遅延・追加費用の発生)との間の因果関係を立証するのが難しい場合には、立証責任の緩和は認められないのか?認められるとして、どのような条件を満たす必要があるのか?(Global Claim)

・仕事Xが発注者の行為によって妨害された結果、請負者の作業効率が落ちたことで追加費用が生じたものの、納期遅延は生じない場合には、その追加費用は誰が負担するのか?作業効率低下による追加費用金額はどのように算出するのか?

・仕様変更(change/variation)はどのような手続きで行うのか?

・accelerationとは何か?mitigationとは何が違うのか? |

次回からは、上記について触れていきます。

まずは、「クリティカルパス」についてみていきましょう!

クレームに関する参考書のご紹介

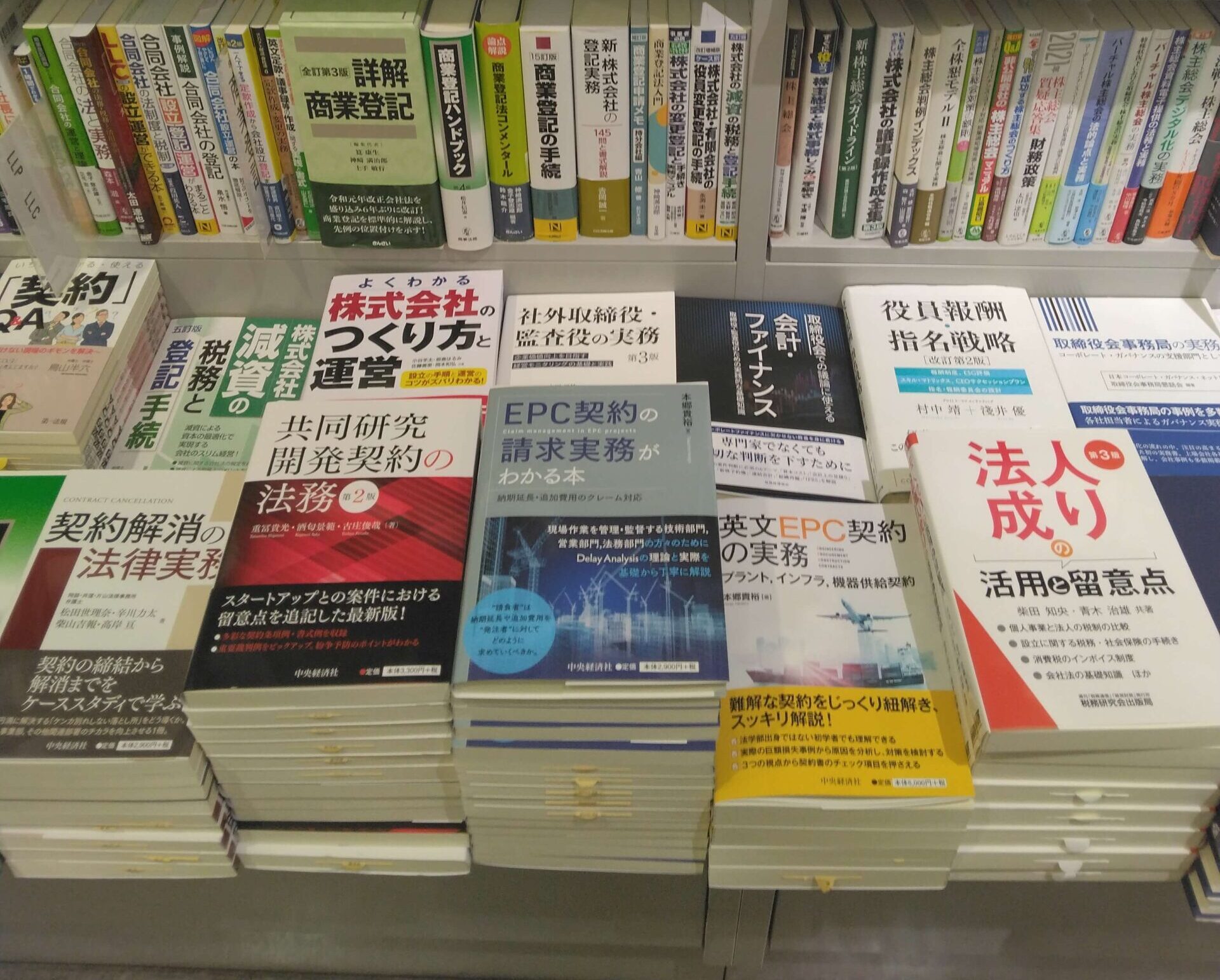

本郷塾からの最新刊『EPC契約の請求実務がわかる本-納期延長・追加費用請求のクレーム』(2,900円+消費税)が本日2022年9月16日から発売されました!

東京駅丸の内丸善さんで平積みいただいております!

本書は、実際に不可抗力・法令変更・仕様変更・発注者の契約違反等のクレーム事由が生じた場合の納期延長・追加費用の請求についての対策をまとめました。国内・海外両方の案件が対象です。

既刊『英文EPC契約の実務』の第3章第4節をより詳しく解説したものです。

ぜひ、本書でEPC契約実務への対応力をアップしていただければ幸いです。

書店さんにも徐々に配送されておりますが、通販では既にご購入いただける状態です。

アマゾンの購入ページはこちら!

hontoの購入ページはこちら!

紀伊国屋書店の購入ページはこちら!

日本橋丸善さんでも!

EPC契約に関する理解度をチェックしてみましょう!

以下の問いに、いくつ答えられますか?

・納期延長を請求できるのはどのような場合?

・クリティカルパスとは?

・クリティカルパスは常に一定?

・フロートとは?

・フロートは誰に帰属する?

・同時遅延とは?

・同時遅延の場合に納期は延長される?どれだけ?

・同時遅延の場合に追加費用を発注者に負担してもらえる?

・発注者に請求できる追加費用にはどのようなものがある?

・本社経費・逸失利益を発注者に負担してもらうためには、何をどのように立証しなければならない?

・遅れた日数と遅れの原因を立証する方法であるDelay Analysisにはどのような手法がある?

・各Delay Analysisの手法の特徴・問題点・注意すべき事項は何?

・立証責任が緩和されるのはどんな場合?(Global Claimとは何?)

・納期が遅延しなくても発注者に請求できる追加費用とはどんなもの?

・Disruption Costとは何?

・Disruption Costはどのように立証する必要がある?

・accelerationとは?

・accelerationとmitigationの違いは?

・米国で認められているconstructive accelerationとは?

・クレームレターに記載しなければならないことは何?

・そのために必要な記録・証拠にはどんなものがある?

上記のうち、いくつ回答できたでしょうか?

本書を読めば、上記について全てわかるようになっています!

イラスト・図を用いて丁寧に解説しているからわかりやすい!

そしておそらく、Delay Analysisを今まで学んでいない方にとっては、

新鮮かつ面白いと感じる内容だと思います!

|

|

|

|

|

|

書店さんでパラパラめくってみてください!

丸の内丸善、日本橋丸善、新宿紀伊国屋、川崎ラゾーナなど、

首都圏・大都市の大手書店さんで平積みされています!

この2冊で初学者が

EPC案件の契約実務に必要となる力を短期間に身につけられる!

|

|

|

これまでに増刷6回! 海外での翻訳出版が決まりました! 契約締結までの 契約チェック・契約交渉 契約書チェック能力をアップさせる! |

契約締結後のクレーム実務・ 裁判・仲裁などの紛争対応 実務への対応力をアップさせる! |