Delay Analysisとは?

これまで、Delay Analysisを理解するための必要となる前提知識について長々と解説してきました。

ここからは、それらを踏まえて、Delay Analysisの手法について解説します。

Delay Analysisとは

Delay Analysisとは、訳せば、「遅延分析」とでもなるでしょう。

つまり、

- どれだけ納期に遅れるのか?

- それはなぜか?

これを検討することです。

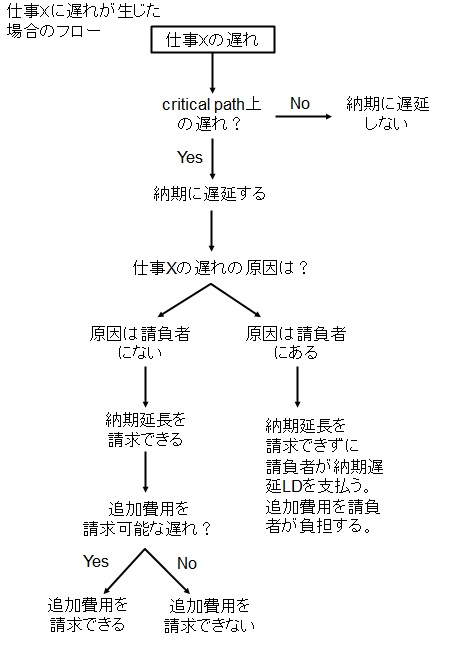

これは、コントラクターによる納期延長と追加費用のクレームをするために必要となります。

というのも、納期を延長してもらうためには、当然、「何日」納期に遅れが生じることになるのか、をオーナーに示さなければなりません。

そしてそれが、「契約書、または法律に定められている納期延長が認められる事象」によって引き起こされたことを示さなければなりません。

これを示すために行われるのが、Delay Analysisです。

決まったやり方はない

ここで、最初にお伝えしておきたいのは、Delay Analysisの手法として、

「必ず、このやり方でやらなければならない」という決まったものはない、ということです。

おそらく、このことは、とても意外に感じられる人も少なくないでしょう。

私もこのことを知ったときは驚きました。

しかし、これは事実です。

いくつも(おそらく、10個以上)の手法があり、それぞれに長短があります。

手元に揃っている情報によっては、やりたくてもできない手法もあります。

また、異様に手間がかかる手法もあり、そんなもの、現実にはまず無理だろう、というものもあります。

よって、契約書中にどの手法を用いるのべきかが定められていない限り、

どの手法を採用するかは、ケースバイケースとなります。

そして、通常、契約書中で、

「Delay Analysisのやり方はこうしなければならない」と定めているものはほとんどありません。

つまり、実際に工事が開始し、遅れが生じて納期遅延LDが問題となったときに、はじめて、

「Delay Analysisをどのように行う?」という問題が出ることも珍しくないでしょう。

その結果、コントラクターとしてはこのやり方でよいと考えていたが、

オーナーがそれでは不十分だという、ということも当たり前のように起こります。

「そんなんでよいのか?」と思ってしまうような状況ですが、これが事実です。

しかし、それでも、外してはいけない肝、つまり、「基本となる考え方」があります。

全くのデタラメでは、オーナーも、裁判所も、仲裁人も、コントラクターに納期延長を認めるわけがありません。

そこで、ここでは、「Delay Analysisに決まったやり方はない」という点を理解した上で、いくつかの手法を学ぶことで、Delay Analysisの「基本となる考え方」を身につけていただければと思います。

Delay Analysisが実施されるべき時期

では、まず、このDelay Analysisは、いつ実施されるべきものなのでしょうか?

まず、多くの人が考えるのが、こうでしょうはないでしょうか?

「工事が終了した時だろう。

というのも、工事が実際に完了しなくては、

納期が何日当初の計画よりも後ろにズレしたのかが確定しないのだから」

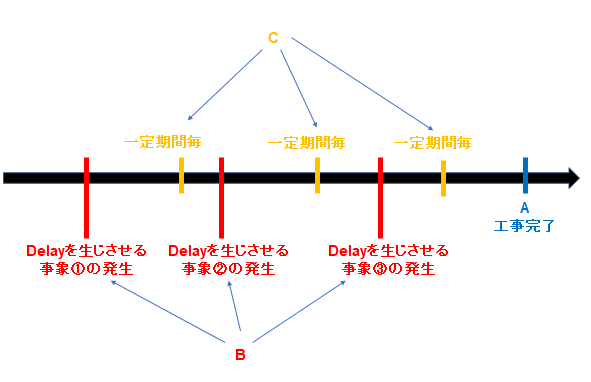

もちろん、これも間違いとはいえません(下の図のA)。

実際、工事完了後にDelay Analysisを実施する手法もあります。

しかし、こうすると、ある問題が生じます。

それは、コントラクターが最終的に納期を延長してもらえるのだろう、と考えて工事を進め、そして終わってみたところ、結論としては、延長は認められない、となると、コントラクターは予想外に納期遅延LDを課されることになる、というものです。

もっと前から、つまり、工事の途中の段階で、「延長は認められません」といわれていれば、工事をもっとはやく終わらせるように挽回するチャンスがあったのに、「延長してもらえる」と思っていたがために、そのような挽回のために工程を工夫するなどをできずに終わる、ということが起こりかねません。

そこで、実務でどうであるかはともかく、少なくとも、Delay Analysisの参考書の世界では、工事が完了してから初めてDelay Analysisが行われるということはあまり適切な方法とはいえないと考えられています。

では、いつがよいとされているのか?

それは、「Delayを引き起こす事象が生じたとき」です(下の図のB)。

そもそも、契約書では、

「納期延長が認められる事象が生じてから○日以内に、

コントラクターはオーナーに対して納期延長・追加費用の通知

およびクレームをしなければならない。

それを怠れば、クレームする権利を失う」

と定めているものが多いということはこれまで何度か説明しましたが、

これを貫けば、クレームするために必要なDelay Analysisも、やはり、

納期延長が認められる事象が生じてすぐに行うことが必要になる、望ましい、

ということになります。

しかし、この場合、次のように思う人もいることでしょう。

「遅れを生じさせる事象が発生したときにDelay Analysisを行っても、実際に納期がどれだけ遅れるのかは、工事が終わってみないとわからないじゃないか。仮にDelay Analysisをしてみても、その結果は、単なる予想に過ぎないではないか?」

このご指摘はごもっともです。

これに対する答えは、「その通りです」というものです。

そして、「予想でよいのです」となります。

つまり、例えばForce Majeureが発生し、ここでDelay Analysisを行い、納期が例えば10日遅れる、と予想されたなら、コントラクターは10日間の納期延長を与えられることになります。

その結果、実際に納期に10日影響が出たのかどうかは、問題ではありません。

予想でよいのです。

最終的には5日間しか影響が出なかった、という場合でも、納期延長は10日間与えられます。

工事が完了してからではなく、工事の途中で分析する以上、結果との乖離は避けられないからです。

さらに、「全工程をいくつかに分割し、その分割された期間毎にDelay Analysisを行う」という手法もあります(下の図のC)。

これは、遅れを生じさせる事象が発生する度にDelay Analysisを行うのでは

手間がかかるので、ある一定期間(例えば毎月など)が終了したら、

その期間内に発生した「遅れを生じさせた事象」を特定し、

それが何のせいで生じたのか、を検討する手法です。

色々なDelay Analysisの手法

Delay Analysisを行うタイミングとしては、上記のように色々あります。

そしてそれぞれに特徴があります。

Delay Analysisの手法としてよく知られたものとしては、次のようなものがあります。

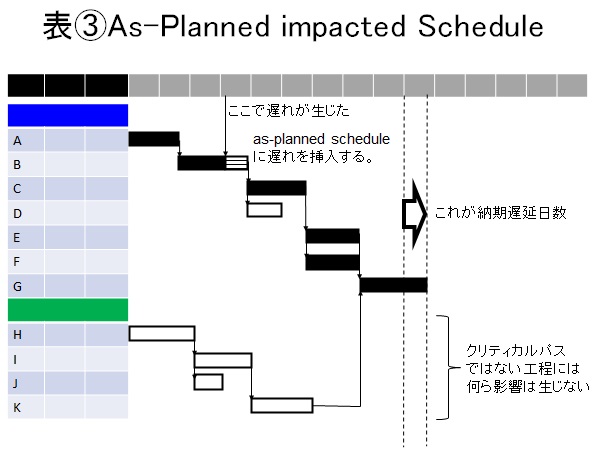

・impacted as-planned analysis

・time impact analysis

・windows analysis

・but for analysis

・as-planned vs as-built analysis

次回は、impacted as-planned analysisの手法とその問題点について解説します。

クレームに関する参考書のご紹介

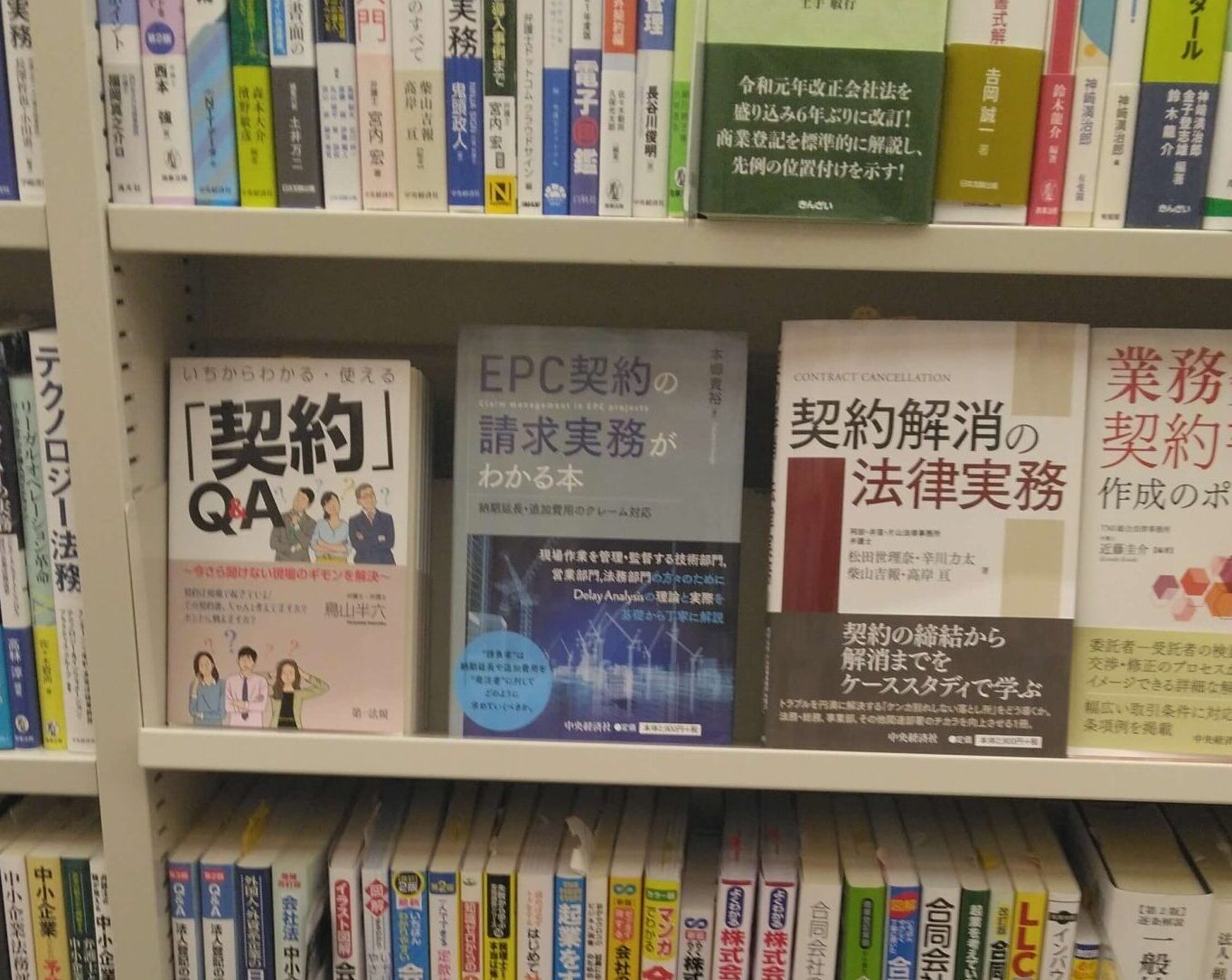

本郷塾からの最新刊『EPC契約の請求実務がわかる本-納期延長・追加費用請求のクレーム』(2,900円+消費税)が本日2022年9月16日から発売されました!

東京駅丸の内丸善さんで平積みいただいております!

本書は、実際に不可抗力・法令変更・仕様変更・発注者の契約違反等のクレーム事由が生じた場合の納期延長・追加費用の請求についての対策をまとめました。国内・海外両方の案件が対象です。

既刊『英文EPC契約の実務』の第3章第4節をより詳しく解説したものです。

ぜひ、本書でEPC契約実務への対応力をアップしていただければ幸いです。

書店さんにも徐々に配送されておりますが、通販では既にご購入いただける状態です。

アマゾンの購入ページはこちら!

hontoの購入ページはこちら!

紀伊国屋書店の購入ページはこちら!

日本橋丸善さんでも!

EPC契約に関する理解度をチェックしてみましょう!

以下の問いに、いくつ答えられますか?

・納期延長を請求できるのはどのような場合?

・クリティカルパスとは?

・クリティカルパスは常に一定?

・フロートとは?

・フロートは誰に帰属する?

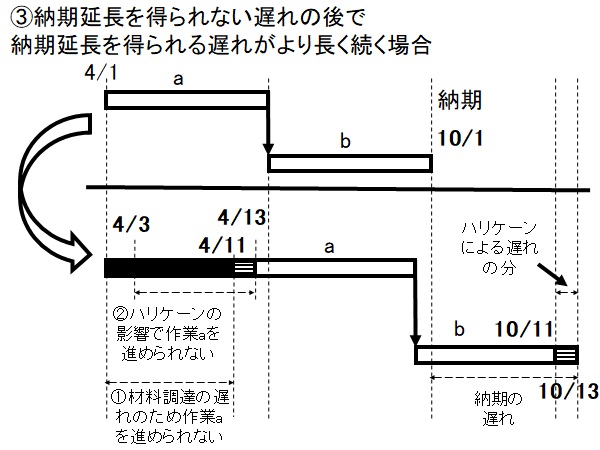

・同時遅延とは?

・同時遅延の場合に納期は延長される?どれだけ?

・同時遅延の場合に追加費用を発注者に負担してもらえる?

・発注者に請求できる追加費用にはどのようなものがある?

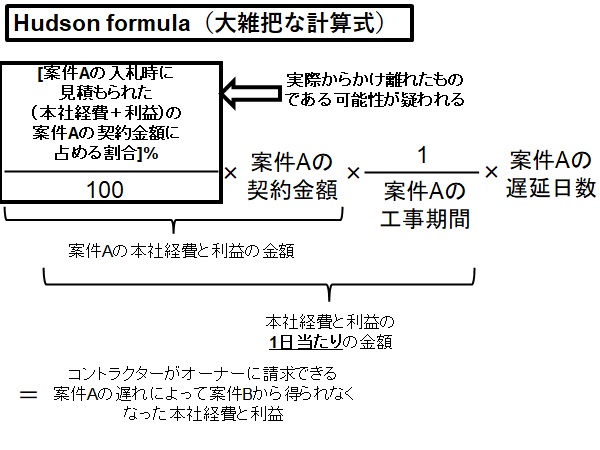

・本社経費・逸失利益を発注者に負担してもらうためには、何をどのように立証しなければならない?

・遅れた日数と遅れの原因を立証する方法であるDelay Analysisにはどのような手法がある?

・各Delay Analysisの手法の特徴・問題点・注意すべき事項は何?

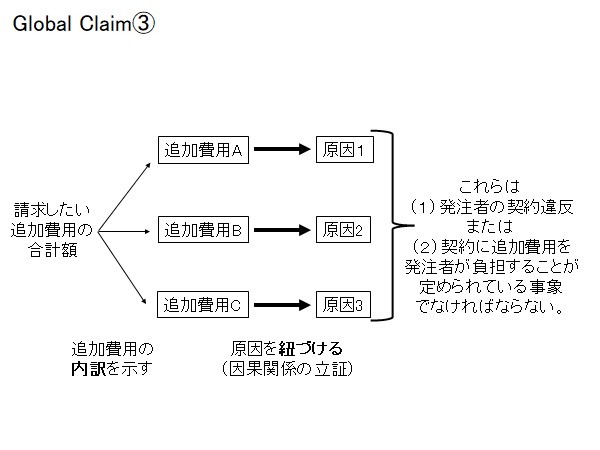

・立証責任が緩和されるのはどんな場合?(Global Claimとは何?)

・納期が遅延しなくても発注者に請求できる追加費用とはどんなもの?

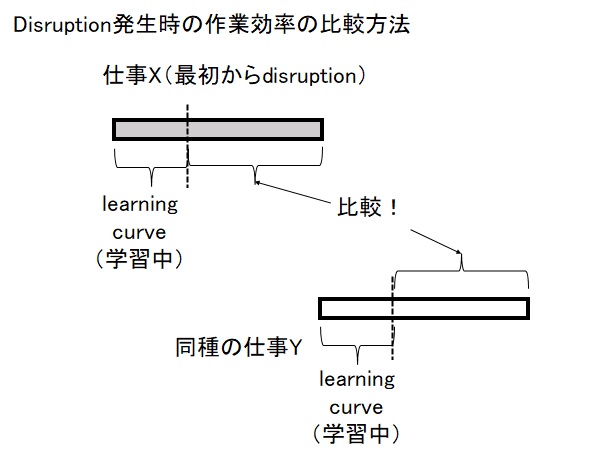

・Disruption Costとは何?

・Disruption Costはどのように立証する必要がある?

・accelerationとは?

・accelerationとmitigationの違いは?

・米国で認められているconstructive accelerationとは?

・クレームレターに記載しなければならないことは何?

・そのために必要な記録・証拠にはどんなものがある?

上記のうち、いくつ回答できたでしょうか?

本書を読めば、上記について全てわかるようになっています!

イラスト・図を用いて丁寧に解説しているからわかりやすい!

そしておそらく、Delay Analysisを今まで学んでいない方にとっては、

新鮮かつ面白いと感じる内容だと思います!

|

|

|

|

|

|

書店さんでパラパラめくってみてください!

丸の内丸善、日本橋丸善、新宿紀伊国屋、川崎ラゾーナなど、

首都圏・大都市の大手書店さんで平積みされています!

この2冊で初学者が

EPC案件の契約実務に必要となる力を短期間に身につけられる!

|

|

|

これまでに増刷6回! 海外での翻訳出版が決まりました! 契約締結までの 契約チェック・契約交渉 契約書チェック能力をアップさせる! |

契約締結後のクレーム実務・ 裁判・仲裁などの紛争対応 実務への対応力をアップさせる! |