英語の契約書におけるボンド(bond)・銀行保証状の仕組みを学ぼう!

「ボンド」

EPC契約をまだ読んだことがない方、または、読んだことがあっても、さほど内容をしっかりと理解することができるところまでには至ってない方にとっては、あまり馴染みがない言葉なのではないでしょうか。

私が初めてボンドという言葉を聞いた時は、「何かと何かを繋ぐためのものなのかな?」と思いました。

そうです。当時の私には、接着剤を意味するボンドの意味しか思い浮かびませんでした。

しかし、EPC契約に出てくるボンドは、もちろんこの意味ではありませんでした。

ボンドとは、コントラクター(売主・請負者)の義務を保証するために、銀行からオーナー(買主・注文者)に対して発行される保証状のことです。

銀行保証状(Bank Guarantee)とも呼ばれます。

EPC契約によっては、このボンドを「bond」という表現で表すこともありますし、「letter of credit」、またはその略称としての「LC」という表現で出てくることもありますし、さらには、「security」という表現で出てくることもあります。ちなみに、ENAAでは、bondを、FIDICではsecurityという言葉を使っています。

ここでは、「ボンド」という言葉を使って説明していきたいと思います。

ボンドって何のためにあるの?

EPC契約では、ほぼ全ての契約で、オーナーはこのボンドをコントラクターに対して要求してきます。

コントラクターは、契約に定められている期限までに、このボンドをオーナーに渡すように義務付けられています。

このボンドは、コントラクターからその発行を依頼された銀行が発行します。

そのボンドには、簡単に言うと、次のようなことが書いてあります。

「私たち○○銀行は、このボンドに基づいて、あなた(オーナー様)が要求したら、すぐに、このボンドで保証する金額の範囲内で、要求された金額をあなたに対して支払います。」

つまり、「オーナーが銀行に、「払え」と言えば、すぐに銀行はオーナーに言われた金額を支払う」と言っているわけです。

オーナーは、このようなことが書かれたボンドを持っており、もしも契約に定められている義務にコントラクターが違反したと考えた場合には、そのボンドを銀行に持っていき、「コントラクターが契約に違反し、それによって私たちはこれこれの損害をいくら被ったので、その分を払って」と言いさえすれば、銀行は言われたとおりに払わなければならなくなるのです。

これを、on demandと言います。つまり、「要求されたらすぐに」という意味です。

重要なのは、このon demandボンドの下では、銀行は、オーナーが言っていることが本当かどうかを確認する必要はないという点です。

つまり、銀行は、「コントラクターは本当に契約に違反したのか?」「オーナーは本当にそれだけの損害を被ったのか?」といったことを一切調査する必要なく、「かしこまりました!」といって、言われた金額をオーナーに支払います。

そして、銀行が支払った金額は、コントラクターが銀行に対して支払わなければならなくなります。

どうしてこんな制度があるのかと言いますと、「コントラクターによる義務の履行を確実なものにするため」です。

EPC契約は、契約金額が非常に大きな案件が多いです。

そして、プラントが建設中の段階でも、前払金や中間払いとして、かなりの金額が対価としてオーナーからコントラクターに支払われます。

オーナーの立場からしてみると、このような場合に、コントラクターに途中で仕事を投げ出され、そして逃げられては大変です。

このようなon demandボンドがオーナーに差し入れられていれば、コントラクターは、そうそう契約違反をする、または仕事の途中で逃げるわけにはいかなくなりますよね。

契約違反をすればすぐにお金を引き出されてしまうわけですから、「とにかく契約に忠実に履行しないといけない!」と、ボンドをオーナーに入れていない場合よりも、ずっと強く真剣に思うことでしょう。

そうやって、オーナーは、コントラクターが契約違反や途中で逃げることを防止しようとしているのです。![]()

ボンドの怖さ

このボンドの恐ろしさは、仮に、本当は、コントラクターが契約に違反していなくても、オーナーがボンドを銀行に示して、「払え」と言えば、銀行は払わざるを得なくなる、という点です。

このような場合は、銀行が一旦オーナーにその金額を支払った後で、コントラクターがオーナーに対して仲裁なり、裁判なりで「我々は契約に違反していません。

よって、ボンドに基づいて銀行から支払われた金額を返してください」と主張して、取戻す必要があります(もちろん、コントラクターとオーナーが話し合って解決する場合もあるでしょう)。

このon demandを若干緩和する方法もあります。ただ、それはあくまで手続きとして若干の時間が稼ぎをできるといった程度です。それは追ってご説明いたします。

ボンドの種類

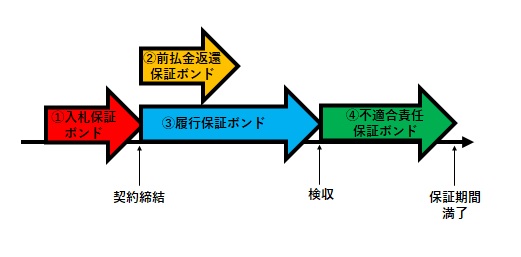

「ボンドとは一体どんなものか?」というのは、なんとなくわかっていただけたかと思いますが、実は、EPC契約においては、ボンドは、複数種類存在します。

以下に主なボンドを列挙します。

これであなたもボンドマスター!色々なボンドを学ぼう!

・瑕疵担保保証ボンド(※民法改正後は、瑕疵担保は契約不適合責任と呼ぶようになったので、現在は「契約不適合ボンド」と呼ぶべきです)

「こんなにいっぱいあるの!?」と思った方もいるかと思います。

あるんです。

保証するべき事項の数だけボンドがある、というイメージです。

ただ、EPC契約によっては、契約履行保証ボンドと瑕疵担保保証ボンドが一つにまとめられているものもあります。

次回からは、この4つのボンドについて、具体的に説明したいと思います。各ボンドを理解するポイントは、以下の通りです。

① そのボンドは、何を保証するものなのか?

② そのボンドは、いつ差し出されるのか?

③ そのボンドは、いつ返してもらえるのか

ボンドについては、拙著『「重要英単語と例文」で英文契約書の読み書きができる』の105~108頁、および『英文EPC契約の実務』の237~262頁で図を用いて解説しておりますので、そちらもご覧ください!

(※後者の方が詳しく解説しております)

『英文EPC契約の実務』は、お陰様で出版から6度の増刷となっております。また、海外で翻訳出版されることが決まりました!

この本は、

・重要事項についての英語の例文が多数掲載!

・難解な英文には、どこが主語でどこが動詞なのかなどがわかるように構造図がある!

・もちろん、解説もこのブログの記事よりも詳しい!

・EPCコントラクターが最も避けたい「コストオーバーランの原因と対策」について、日系企業が落ちいた事例を用いて解説!

・英文契約書の基本的な表現と型も併せて身につけることができる!

・さらに、2024年中に海外で翻訳出版されることが決定いたしました!

ぜひ、以下でEPC契約をマスターしましょう!

EPC契約のポイントの目次