中間マイルストーンLDが定められていたら?

中間マイルストーンLD

このような言葉を聞いたことがありますでしょうか?

これは、納期ではなく、納期に至るまでの工程の途中にも、「いつまでに何をするか」という期限を設け(これを中間マイルストーンといいます)、それに遅れた場合に課されるLDです。

EPC契約の中で、この中間マイルストーンLDが定められているものを私はあまり見たことがありません。

しかし、皆無ではありません。

EPC契約の中でも、特に規模の大きな案件に、この中間マイルストーンLDを定めているものがあるように思います。

きっと、多くの人は、このように思うのではないでしょうか。

「納期に間に合えば、途中でどんなに工程が遅れてもよいではないか?どうして中間マイルストーンLDなどというものがあるのか?」

私もそう思います。

オーナーにしてみれば、最終的に納期に間に合えば問題ないはずです。

では、どうしてオーナーは中間マイルストーンLDをEPC契約に定めようとしてくるのでしょうか?

一つの理由は、規模があまりにも大きい案件の場合、「絶対に納期に遅れられては困る」とオーナーが考えているから、というものがあると思います。

納期は、突然遅れるものではなく、途中から徐々に遅れていくものでしょう。そして、コントラクターが、「まあ、最後に間に合えばいいや」と思ったりすると、結局遅れを挽回できずに、納期に遅れてしまう可能性が高くなる。おそらく、オーナーの中には、このように考える会社もあるのだろうと思います。

そのため、中間マイルストーンを定めておき、「途中の工程にも遅れられない!」とコントラクターに思わせることで、確実に納期に間に合うようにしようとしているのかもしれません。

オーナーが中間マイルストーンLDを契約書に定めようとしてきた場合の交渉方法の考察

では、オーナーがこの中間マイルストーンLDを定めることに拘ってきた場合、コントラクターとしては、どのような反論が考えられるでしょうか。

この点、「中間マイルストーンに遅れたら、一旦中間マイルストーンLDを支払うのはよいが、最終的に納期に間に合った場合には、それをコントラクターに返還することにする」という方法もあるかと思います。

オーナーとしては、納期に間に合えば、中間で遅れても損害は生じていないと思われるためです。

また、最後に間に合えば返してもらえるほうが、コントラクターも頑張って途中の遅れを挽回しようと思うはずです。

しかし、これに対しては、オーナーは、このように主張するかもしれません。

「途中で工程に遅れた場合、オーナー側の義務の履行(例えば、コントラクターから提出される図書類のレビューやコメントをすること、または、試験の立ち合い)のための人員の確保やスケジュール調整のために、追加で費用がかかる。これがオーナーの損害と考えられる。中間マイルストーンLDはこれを補填するために必要だ」

こういわれると、これはこれでありえるような気がします。

しかし、上記のような損害は、中間マイルストーンに遅れた場合にどれだけオーナーに追加費用として生じるのか事前に算定することはほぼ不可能だと思います。このようなものをLDとして定めると、実際にオーナーが被る損害よりも極端に多かったり少なくなったりする可能性が高いです。

よって、このような追加費用は、オーナーに生じる可能性は確かにあるものの、それは実際に生じたときに、オーナーが損害額を証明してコントラクターに対して請求するべきものでしょう。

この他にも、最終的に納期に間に合ったら、半額だけ中間マイルストーンを返還してもらう等、いくつか取り得る選択肢はあるかと思いますが、基本的には、中間マイルストーンはEPC契約にできる限り、定めないようにするべきだと思います。

ちなみに、FIDICシルバーブックにもENAA2010にも、中間マイルストーンLDは定められていないように思います。

もしも万が一、オーナーとの力関係から、中間マイルストーンLDを契約に定めることになり、かつ、契約を履行している最中に中間マイルストーンに遅れた場合でも、最後の納期に間に合った場合には、「現実の損害は生じていない!」ということを理由に中間マイルストーンLDの支払いを拒絶できないか、現地の法律事務所に相談してみてもよいかと思います。

これであなたもLDマスターになれる!

納期遅延の場合のコントラクターの責任④ sole and exclusive remedy

EPC契約の責任関係をもっと知りたい方はこちら!

海外インフラ系の事業の英文契約書の頻出用語を知りたい方はこちら!

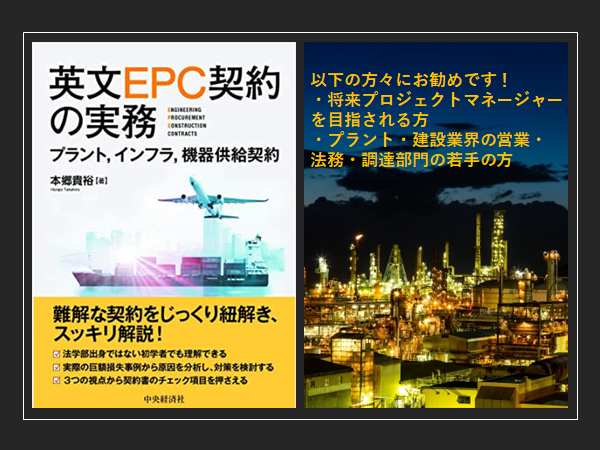

『英文EPC契約の実務』は、お陰様で出版から6度の増刷となっております。

この本は、

・重要事項についての英語の例文が多数掲載!

・難解な英文には、どこが主語でどこが動詞なのかなどがわかるように構造図がある!

・もちろん、解説もこのブログの記事よりも詳しい!

・EPCコントラクターが最も避けたい「コストオーバーランの原因と対策」について、日系企業が落ちいた事例を用いて解説!

・英文契約書の基本的な表現と型も併せて身につけることができる!

ぜひ、以下でEPC契約をマスターしましょう!

EPC契約のポイントの目次

【私が勉強した原書(英語)の解説書】

残念ながら、EPC/建設契約についての日本語のよい解説書は出版されておりません。本当に勉強しようと思ったら、原書に頼るしかないのが現状です。

原書で勉強するのは大変だと思われるかもしれませんが、契約に関する知識だけでなく、英語の勉強にもなりますし、また、留学しなくても、英米法系の契約の考え方も自然と身につくという利点がありますので、取り組んでみる価値はあると思います。

| EPC/建設契約の解説書 | EPC/建設契約の解説書 | 納期延長・追加費用などのクレームレターの書き方 |

| 法学部出身ではない人に向けて、なるべく難解な単語を使わずに解説しようとしている本で、わかりやすいです。原書を初めて読む人はこの本からなら入りやすいと思います。 | 比較的高度な内容です。契約の専門家向けだと思います。使われている英単語も、左のものより難解なものが多いです。しかし、その分、内容は左の本よりも充実しています。左の本を読みこなした後で取り組んでみてはいかがでしょうか。 | 具体例(オーナーが仕様変更を求めるケース)を用いて、どのようにレターを書くべきか、どのような点に注意するべきかを学ぶことができます。実際にクレームレターを書くようになる前に、一度目を通しておくと、実務に入りやすくなると思います。 |

|

|

|

| 納期延長・追加費用のクレームを行うためのDelay Analysisについて解説書 | 海外(主に米国と英国)の建設契約に関する紛争案件における裁判例の解説書 | 英国におけるDelay Analysisに関する指針 |

| クリティカル・パス、フロート、同時遅延の扱いに加え、複数のDelay Analysisの手法について例を用いて解説しています。 | 実例が200件掲載されています。実務でどのような判断が下されているのかがわかるので、勉強になります。 | 法律ではありません。英国で指針とされているものの解説です。この指針の内容は、様々な解説書で引用されていますので、一定の影響力をこの業界に及ぼしていると思われます。 |

|

|

Society of Construction Law Delay and Disruption Protocol

2nd edition February 2017 |