英語をきれいに発音できないのは恥ずかしい?

「英語を話すことは自分なりにできるようになってきたのですが、その場に日本人、特に帰国子女のようなきれいな発音で英語を話す人がいる前で英語を話すのが恥ずかしくてたまらないんです」

こんな悩みを聞くことがときどきあります。

わかります。きっと、「うわっ、なんて日本語的な発音してんだ!」とか帰国子女の人に思われて、心の中で笑われてるのかな~、とか思うと、せっかく話せるようになったのに、英語を発することに抵抗を感じてしまいますよね。

私も当初はそう感じました。

それでも通じる

しかし、帰国子女の方を除いて、海外に何十回も出張に行っている営業の方や、海外に数年間駐在した経験がある方の発音を聞いても、ネイティブかと思うほどきれいな発音の人に出会ったことは、私は一度もありません。

それでもその方々の英語は、大抵相手に通じていました。

そういうのを目の当たりにしていたので、私はまだ自分が全然しゃべることができないころから、「発音はそこそこでいいや」と思えていました。

よく考えると、日本語を勉強したての外国人が片言で、しかもおよそ日本語の通常の発音とかけ離れた感じで日本語を話しているのを聞いても、日本人は大体その人が言わんとしていることがわかります。それは、日本人が日本語について十分すぎるほどの能力を持っているため、片言かつおかしな発音であっても、大体推測できるからでしょう。

それは、日本人が外国人に対して英語を話すときにも起きているのではないでしょうか。

つまり、こちらの発音が多少、いや、かなり変でも、こちらの意図はだいたい通じると思います。

声の大きさは?

「いや、でも、自分はよく聞き返されてしまうんです。聞き返されると、余計に恥ずかしくなるんです」

という方もいると思います。

私の経験上、そういう方は、割と小さな声で英語を話していることが多いように思います。

なぜ小さい声になってしまっているのか?

それはきっと、自分の英語を恥ずかしいと感じているからではないでしょうか。

恥ずかしい

↓

小さい声になる

↓

外国人には聞き取りにくい

↓

聞き返される

↓

「やっぱり発音がおかしいんだ!」と思っていっそう恥ずかしくなる

↓

さらにか細い声になる

こういった悪循環に入ってしまっているのではないでしょうか。

発音がネイティブのようでなくても、通じている人は、ハキハキと話しているように思います。

その場合、外国人にとって「聞こえない」ということは少なくとも起きません。

聞こえさえすれば、英語能力が高い外国人であれば、こちらが何を言わんとしているのか色々と推測し、理解してくれることが多いように思います。

なので、英語を話す限りは、大きな声でハキハキと話すように心がけるとよいと思います。

「いや、それでも恥ずかしいんです・・・」

という方には、こんな話もあります。

「チュルビン」とは?

ある国に契約交渉に行った営業の方が、現地の方と英語で協議をしていたときのことです。

現地の方は、やたらと次のような言葉を発していたそうです。

「チュルビン」

最初、営業の方は、この聞きなれない単語が何を意味しているのか分からなかったそうです。

しばらくしてわかったのが、どうやら、「turbine」を指しているということでした。

これは、「タービン」です。発電所を構成する主要な機器の一つです。

おそらくその国では、「tu」は「チュ」と発音する人が多いのかもしれません。

そうなると、その協議の中で、営業の方は「タービン」と発音し、現地の方は「チュルビン」と発音する、という状況がずっと続いたわけです。

きっと、現地の方は、「なんでこの日本人は、「タービン」なんて変な発音してるんだ?「チュルビン」だろ!」と思っていたことでしょう。でもお互いにそんなことは指摘しあわずにそのまま協議は続けられました。

「アンデルスタンド」とは?

また別の国の話です。

私の上司がその国に出張に行ったときに、現地の方が、やたらと、「アイ アンデルスタンド」と連呼していたそうです。

「アンデルスタンド」って、なんだ?

私の上司はそう思いました。

「アンデル」なんて発音で思い浮かぶのは、山脈くらいでした。でも、話の流れからそんなはずはありません。

じきに、それは、「understand」を指していることがわかりました。現地の人は、「わかった、わかった」と言っていたわけです。

もしかするとその国では、derを「デル」と発音するものだと習うのかもしれません。

「水」

私の例では、「水」であるwaterは、「ウォーター」ではなく、「ワラ」と発音するのが正しい、という話を聞いたのを覚えていたので、ある国(米国や英国ではありません)に出張して、「水が欲しい」と言う時に、「ワラ」と発音してみました。

すると、現地の人から5回くらい聞き返されました。

あんまり通じないので、あきらめて「ウォーター」と発音したところ、「ウォーターかよ!なんだよ、ワラって(笑)」というリアクションでした。

実際の会議で

「いやいや、それは米国や英国ではないときの話であって、本当のネイティブと話すときは、やっぱり洗練された発音でないと恥ずかしいでしょ」とそれでも思う人もいるかもしれません。

ただ、実際の会議の場を想像してみてください。

参加している日本人全員が帰国子女で、発音もネイティブ並みで、という状況よりも、帰国子女ではなく、自分でなんとか英語を練習して話せるようになった方の方が多いという会議が普通なのではないでしょうか。

そんな状況では、あたかもネイティブのような英語でドワーっと英語を話されるよりも、日本人的な発音の英語で話された方が、会議に参加している多くの日本人には理解しやすいということの方が多いのではないでしょうか。

つまり、多くの人に、「助かった~、わかりやすい!」と実は心の中で思ってもらえて感謝されている可能性もあると思います。

とはいえ、全く発音に無頓着だと、相手の発する英語をうまく聞き取れないという事態になるので、音読やシャドーイングをする際は、発音をまねようと意識するべきだと思いますが、必要以上に恥ずかしがる必要はないのではないか、と思いますが、いかがでしょうか?

2023年12月22日から、7冊目の著書、『1日15分で習得 契約類型別英単語1100』(中央経済社、価格:2,530円(税込み))が出版されました!

全国の大手書店さんで販売を開始しております。

ぜひ、書店さんにお立ち寄りの際に、パラパラとめくってみてください。

もちろん、アマゾンなどの通販でもお買い求めいただけます。

→アマゾンはこちらから!

→楽天はこちらから!

→紀伊国屋さんはこちら!

→hontoはこちら!

今回は、これまで以上に、見やすさと使いやすさを重視して本を作りました。

本書で学ぶことで得られる効果

自分の業務に必要な範囲に絞って効率よく英文契約書で頻出する英単語を身につけることができます。

それは、本書が以下に記載する特徴を備えているからです。

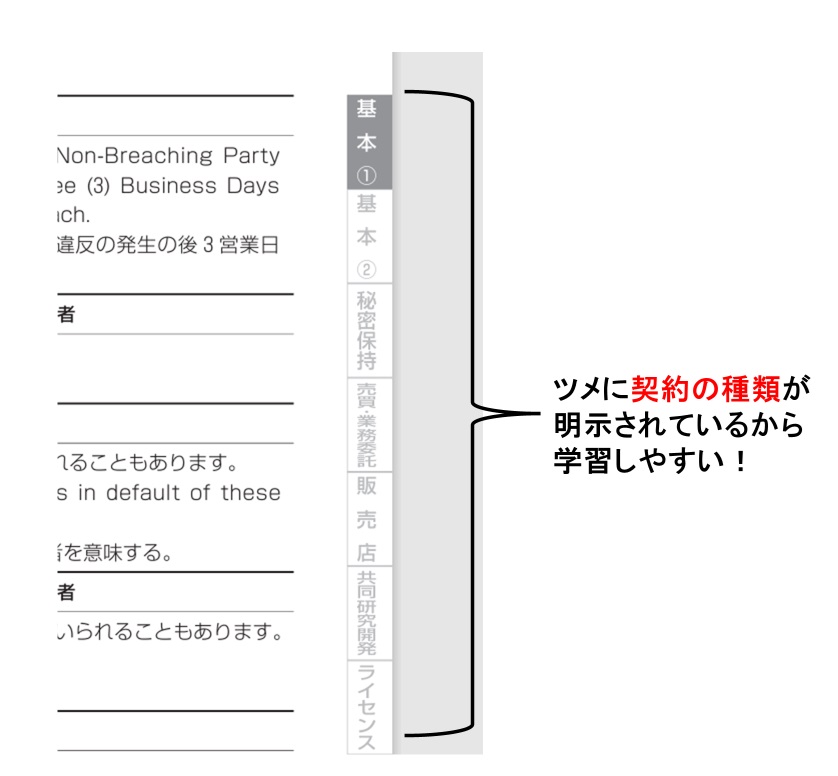

1.英文契約で頻出する英単語を契約類型毎に分類して掲載しています。

これにより、ご自分の業務でよく触れる機会がある契約で頻出する英単語に絞って取り組むことができるので、必要な分だけ効率よく契約英単語を身につけることができます。

具体的には、以下のように分類しています。

第一章 絶対に押さえておきたい英単語

第二章 英文契約の条文の基本的な型を構成する英単語

第三章 秘密保持契約の英単語

第四章 売買・業務委託契約の英単語

第五章 販売店契約の英単語

第六章 共同研究契約の英単語

第七章 ライセンス契約の英単語

第八章 合弁契約の英単語

第九章 M&A契約の英単語

第十章 一般条項に関する英単語

第十一章 その他の英単語

なお、どの分野の契約書を読む場合でも、まずは第一章~第4章の英単語を集中的に身につけることをお勧めします。これらの章に掲載されている英単語は、第五章~第九章までのどの種類の契約書にも頻出する英単語だからです。

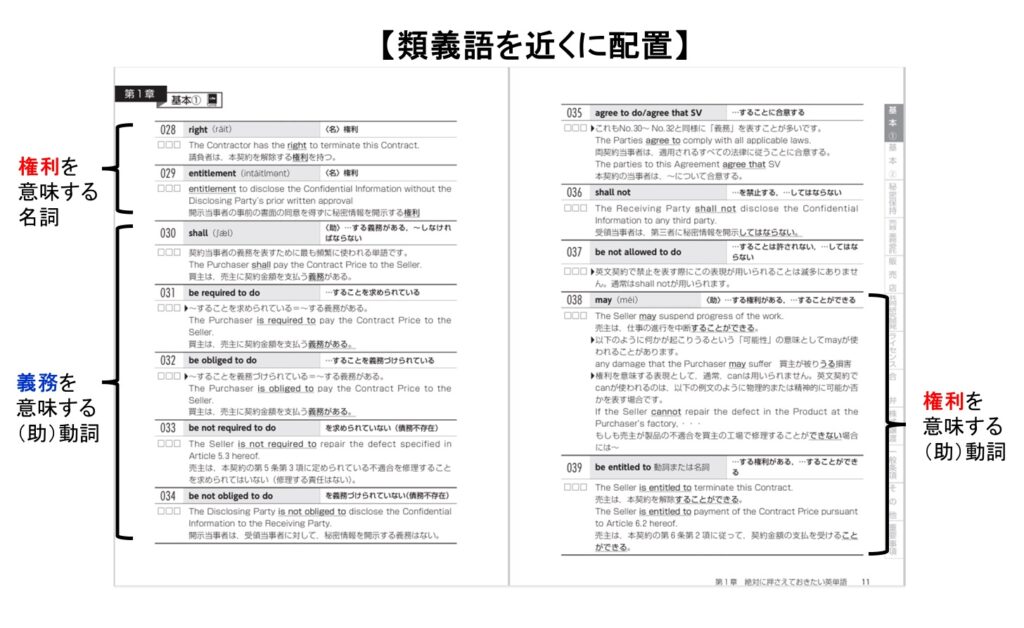

2.同義語・類義語・反義語の英単語を近くに配置しています。

そのため、それらをまとめて覚えることができます。

バラバラに覚えようとするよりも、記憶に定着しやすいはずです。

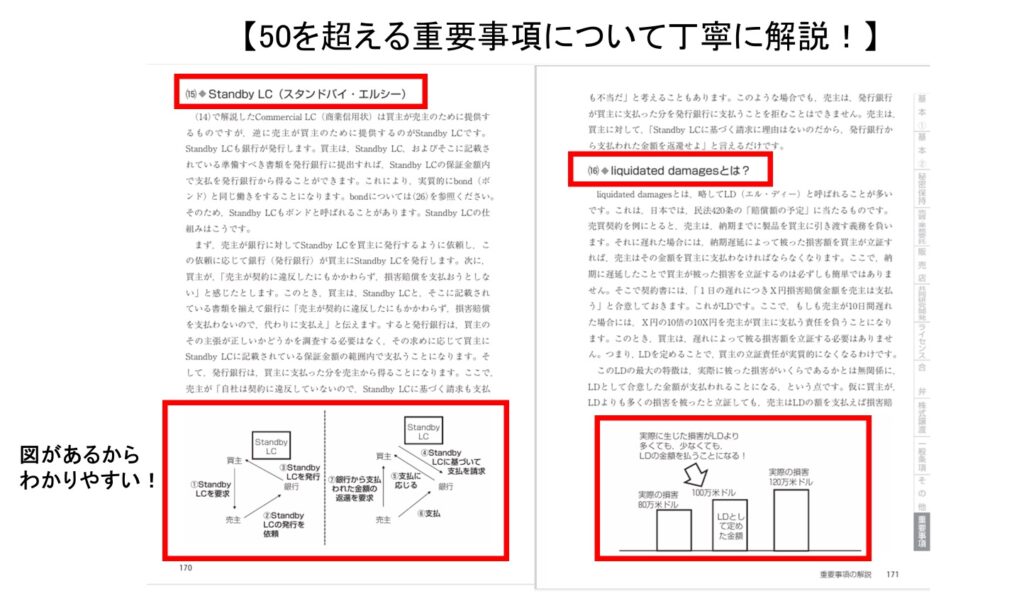

3.単語の単純な意味を知っているだけでは業務を行う上では十分とはいえない50を超える単語について、重要事項として解説をしています(P162以降をご参照)。

例えば、liquidated damagesは「予定された損害賠償金額」ですが、これは具体的にどのようなものなのか?という点について、業務を行う上で最低限押さえておくべき事項を記載しております。