売買契約で賠償すべき損害の範囲は?

契約に違反したら、違反した当事者は、相手方が被った「損害」を賠償する責任を負うことになります。

では、賠償するべき「損害」とは、何でしょうか?

これは、「契約に従って義務が適切に遂行されたならばあったであろう財産状態と、その契約違反が生じたために陥ってしまった現在の財産状態との差を金銭で表したもの」と捉えるのが通常です。

ちなみに、民法では、この損害賠償の範囲について、次のように定めています。

| 民法416条(損害賠償の範囲)

1 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。 2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。 |

ここで、「債務の不履行」とは、「契約違反」の意味だと考えて問題ありません。

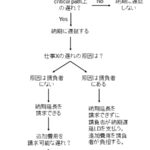

民法416条を簡単にいえば、契約に違反した者は、原則として「通常生ずべき損害」を賠償し、例外として、「特別の事情を予見すべきであったとき」には、「特別の事情によって生じた損害」を賠償することになります。

| 損害賠償の範囲

原則:通常生ずべき損害(通常損害) 例外:特別の事情によって生じた損害(特別損害) |

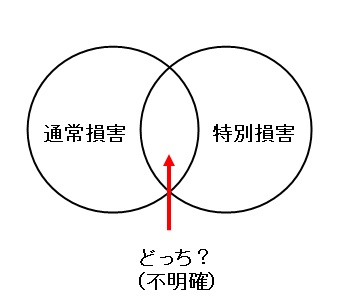

では、「通常損害」と「特別損害」の差は、一体どのようなものでしょうか?

実は、どのような損害が「通常損害」に当たり、どのような損害が「特別損害」に当たるのかは、明確な区別はありません。

個々の事例ごとに判断されているのが現状です。

そのため、契約書に、民法416条のような条文を定めても、違反した当事者がどの損害までを負担する責任を負うのかは、「実際に違反してみないとわからない」という状態になるのです。

これって、あまり好ましいことではないですよね?

例えば、売買契約の売主としては、損害賠償責任をできるだけ狭めたいと考えるのが通常です。

そこで、「売主は、通常損害についてのみ責任を負う」と契約に定めたとします。

実際、このような条文はときどきあります。

しかし、上に書いたとおり、何が「通常損害」か、何が「特別損害」かが不明確なので、契約締結時点では、売主が「特別損害」に当たるのでこれについては責任を負わなくてよい、と考えていたような損害が、後になって実は「通常損害である」と裁判所などで判断されてしまうこともあるわけです。

そうなると、売主は、契約締結時に想定していなかったような損害について賠償する責任を負うことになります。

このような困った事態を防ぐには、どうしたらよいでしょうか?

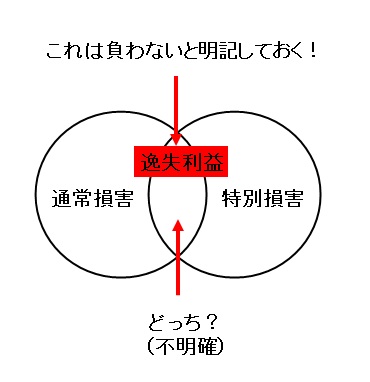

その1つの方法は、「どうしても負いたくない責任を明確に除いておく」というものです。

例えば、売主がなるべく責任を負いたくない損害の例としては、「逸失利益」というものがあります。

逸失利益とは、「契約違反がなければ相手方が得られたであろう利益」です。

例えば、発電所用機器の売買契約を想定すると、この機器が仕様に合致していないものである場合、売主は不適合部分を修理・交換しなければなりません。

この修理・交換の期間中、買主はこの機器を使用できませんから、その間、発電をすることができなくなります。

すると、発電できていたならば買主が得られたはずの利益を得られなくなることになります。

この金額は、機器の修理・交換費用よりもはるかに巨大な金額に達し得ます。

このような巨大な金額を売主が賠償しなければならなくなると、売主としてはかなりきついです。

もしかすると、倒産してしまいかねません。

そこで、損害賠償の条文には、次のように定めておくのです。

| 売主は、通常損害についてのみ責任を負い、逸失利益については責任を負わない。 |

このように定めれば、何が「通常損害」であるかは不明確であるものの、少なくとも、「逸失利益」については責任を負わない点が明確になります。

これだけで、売主としては大分安心できるはずです。

以前、損害賠償の範囲を狭める方法として、「責任上限」を設けることを紹介しましたが、この「逸失利益」を免責する方法も併せて押さえておきましょう。