もう「君の説明はわかりにくい」と言われない!代わりに、「AIよりもあなたの説明の方がわかりやすい。相談してよかった!」と言われるようになる!

難しい参考書や解説で勉強すると、自分は理解できたとしても、人に説明する際に、その難しい言葉で説明するようになりがちです。

本郷塾の参考書は、法律・契約の初心者の方を想定読者として基礎から丁寧に解説しているので、本郷塾の参考書で学習することで、契約に関するご自身の理解が深まり、実践力が身につくのはもちろん、事業部門、上司、役員、取引先に対し、契約に関してわかりやすく説明する力も身に付きます。

本郷塾で、AI時代に求められる「相手(質問者)のレベルに合わせて、面倒くさがらずに、わかりやすく説明できる人」になりましょう!

★★★お知らせその①:本郷塾の最新作『はじめてでも読み解けるビジネス契約書』★★★

5/19から、日本企業同士の契約の解説書が出版となりました。つまり、今回は和文の契約書の参考書です。

解説している契約は、以下の通りです。

①製造委託契約(モノを作って引き渡す契約)

②秘密保持契約

➂ライセンス契約

④共同研究契約

⑤販売店契約

⑥代理店契約

⑦一般条項

【類書と比較した際の本書の特徴】

全てのトピックについて1~4ページ程度で詳しく解説しているので、個々のポイントをしっかりと、しかしテンポよく理解していくことができます。

①たとえば、製造委託契約(業務委託契約)において、

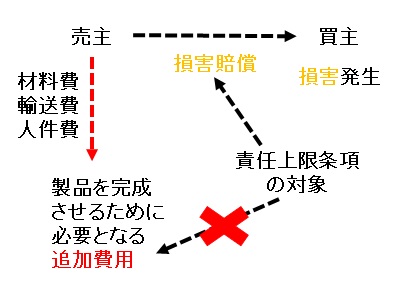

・「損害賠償責任を制限する条項」について、8トピック16ページに渡って詳しく解説しています。

・「納期遅延の予定損害賠償金(いわゆるリキダメ)」について、5トピック12ページに渡って詳しく解説しています。

・「民法の定めから変更するべき事項」を一覧表にして提示しています。

②また、販売店契約、ライセンス契約、そして共同研究契約において独占禁止法上問題となりやすい事項について、単に公取委のガイドラインをそのまま示すだけではなく、ガイドラインを読む際の注意事項を指摘しつつ、主に問題となる「競争を回避する行為」と「他者を排除する行為」の観点から、いかなる場合に独禁法違反となるのかを独禁法の初心者にもわかるようにイラストを用いて解説しています。

➂各トピックの終わりに確認テストを置いているので、確実に理解を積み重ねながら読み進めることができます。

④各トピックを1~4ページで解説しているので、隙間時間を利用してトピックごとに読み進めることができます。

本書の概要と目次は、こちらでご確認いただけます。

書店さんに展開されておりますので、手に取ってみてください。

※動画でも解説しております→こちらをクリック

★★★お知らせその②:本郷塾の代表作『はじめてでも読みこなせる英文契約書』★★★

新入社員の皆様、英文契約の英語が読めなくて悩んでいませんか?

その悩みは、この本で解決できます!皆さんの先輩方もこの本で克服しております。

お陰様で、本郷塾の『はじめてでも読みこなせる英文契約書』は、英文契約の参考書の中で最も多くの人に読まれている本です。出版から約5年で10回以上の増刷となっており、今でも丸の内丸善さんなど大手書店さんで平積みされております。

契約書のあるべき姿、チェックポイント、修正すべき事項とその理由がわかるようになります!

【本書の特徴は以下の通りです。】

(1) 英文契約で頻繁に登場する専門的な英単語と、実務上最低限必要となる契約・法律知識がわかる。

(2) 英文契約の条文で頻繁に使われる「型」がわかる

(3) 条文の構造が目で見てわかる。

(4) 契約の「本来あるべき姿」がわかるから、契約をチェックできるようになる。

(5) 交渉の際に、英語がスムーズに出てくるようになる。

(6) 初めて交渉する人、初めて紛争対応に当たる人が気を付けるべき事項がわかる。

読者の方々からの声が続々と届いております!(以下は、アマゾン及び明日香出版社に寄せられた読者の方々からの感想です)

「これほど親切な本はめったにない。」

「12年ほど契約書翻訳の仕事をしていますが、色々な書籍を読んできた中、ここまで条項の意味、意義を分かりやすく書いてある本はなかったと思います。」

「素人にも分かりやすく契約書の基本的な部分を解説しており、これ1冊で実務に対応できると感じた。」

「P52に掲載されている英文契約の条文の基本的な型に関する分析が目からウロコ」

「英語だけでなく契約書自体に対して理解を深めることができました。」

「とても分かりやすくとても実務的で本当に良かったです。筆者にありがとうと言いたい本です。」

『はじめてでも読みこなせる英文契約』は、

1.法学部出身でなくても、英文契約を読めるようになる!

2.英語が苦手でも、読めるようになる!

3.長くて複雑な英文も、その構造を把握できるようになる!

4.契約交渉の際に、キーワードが口をついて出てくるようになる!

5.外してはいけないチェックポイントがわかるようになる!

★★★お知らせその➂:本郷塾の英文契約の参考書『英文EPC契約の実務』が、台湾で翻訳出版されました!★★★

プラントエンジニアリングに従事されていて、台湾に事業所をお持ちの企業の皆様、よろしければ、こちらの本を台湾の方々にお勧めいただければ幸いです。

→台湾の翻訳本の紹介ページはこちら

★★★サブスク利用のお知らせ★★★

本郷塾から出版されている英文契約の参考書の中で、次の3冊は、現在、弁護士ドットコムやLegal Technologyなどのサブスクサービスでご利用いただけます。既に多くの企業の法務部門でこれらのサブスクサービスを導入されているようですので、ぜひ、ご活用ください。

①『「重要英単語と例文」で英文契約書の読み書きができる』

②『頻出25パターンで英文契約書の修正スキルが身につく』

➂『英文EPC契約の実務』

▶弁護士ドットコムのサブスクサービスはこちら

▶Legal Technologyのサブスクサービスはこちら

【お知らせ】

日本トップクラスのプラントエンジニアリング企業さんで社内勉強会のテキストとして採用されている『英文EPC契約の実務』がお陰様で6度目の重版となりました!

読者の方からの感想もぞくぞくと届いております!

「とても分かりやすく読みやすいEPCの解説書に出会えて感激いたしました。」(商社法務部)

「大変感銘を受けました。この本のメッセージに肯首することばかりです。とても勉強になりました」(プラントエンジニアリング契約担当)

「EPC契約に関わる全ての人に見てもらいたい!」「法学部出身ではありませんが、法学部出身でなくともわかりやすい」「この価格でも安いと感じる大変価値の高い実務書です!」(プラントエンジニアリング契約審査部:アマゾンの書評より抜粋)

「実務書はこうあらねば、というお手本のような書籍」「ビジネス視点から体系立てられた構成」(Business Law Journalより抜粋)

この本で得られる効果は、「プラント・インフラ輸出契約に関する体系的な知識を身につけることができる」です。

※タイトルは『EPC契約』となっておりますが、大部分は「機器供給契約」にも当てはまります。EPCメーカーに対してタービンや発電機といった機器を供給する業界の方々のお役にも立てる内容です。

本書は、例文あり、構造図あり、図表あり、重要条文の詳しい解説あり、確認テストあり、さらに、実際の巨額損失事例の原因と対策あり・・・と盛りだくさんの内容です!

もちろん、このホームページに掲載されている解説よりも詳しいです。

【英文EPC契約の実務が初学者の方々にとってわかりやすい理由は?】

1.電機メーカーに入社当時の全然英文契約書なんて読めなかった頃の私が読んだときに、「こんな本が欲しかった!」と思える本を作ろうと思って書いたものだから。

2.電機メーカーにて合計4年にわたるメンター(若手法務部員の教育係)をしている間に学んだ「初学者が躓き、疑問に感じる点」を集中的にまとめたものだから。

3.実務で事業部門の方々が悩まれていた事項について、「読者は法学部出身ではない」という前提で丁寧に解説したものだから。

具体的には・・・

難解な例文には構造図を付けました。また、例文中の主語と述語には印をつけているので、読みやすいです。

イラストを適宜掲載することで解説が理解しやすくなっています。

膨大なボリュームの条文を3つの視点でスッキリ整理して解説しています。

適宜、解説内容のチェックテストを設けていますので、理解度を確認しながら読み進めることができます。

新人・若手の方々にもお勧め頂けると幸いです!(実務で対応できるようになるまでのスピードが速まります)