責任制限条項と「重過失」の注意点

責任上限と逸失利益の免責

責任上限とは、「契約違反した場合に相手方に対して負う損害賠償責任をある一定の金額に制限する」ものでした。

そして逸失利益の免責とは、「契約違反がなかったならば相手方が得られていたはずの利益(逸失利益)を賠償しなくてよいとするもの」でした。

このような責任を制限する条項が契約に定められるのが通常であるか否かは業界によりますが、もしも可能であるなら、売主側はぜひとも定めたい条項です。

責任制限条項の例外

仮にこの責任制限条項を定めることができた場合でも、通常、その例外も一緒に定められます。

例外の典型例は、「故意または重過失で契約に違反した当事者には、責任制限条項は適用されない」というものです。

故意は「わざと」という意味です。

企業が故意で契約に違反することは通常はないでしょう。

では、重過失はどうでしょうか?

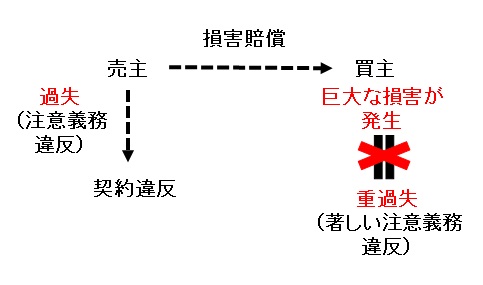

「重過失」の意味は、法律には定められていませんが、日本の判例では、「著しい注意義務違反」とされています。

つまり、本来必要となる注意を払わなければならなかったのに、その注意を著しく怠った、という場合です。

このような場合には、責任制限条項を適用してまで契約違反者を保護する必要はない、ということなのでしょう。

「重過失」に関する注意点

ここで注意していただきたいのは、この重過失とは、「生じた損害が重大である」という意味ではないという点です。

例えば、売買契約で、売主がなんらかの契約違反に陥り、買主が莫大な損害を被ったとします。

買主は、責任上限や逸失利益の免責などが適用されるのを嫌がります。

自社が被った損害を全て賠償してほしいと考えるはずです。

しかし、責任制限条項が定められている・・・。

このようなときに買主側が考えるのは、決まって、「今回の契約違反は、重過失である!」ということです。

重過失であれば、責任制限条項は適用されず、原則通り、因果関係が認められる損害を売主は賠償しなければならなくなります。

そこで、買主は強くこう主張してくるはずです。

「重過失だから、全額賠償せよ!」と。

ここで、売主としては、あっさりとその主張を認めてはいけません。

「重過失」に当たるかどうかは、契約違反となった理由として、「著しい注意義務違反」があったかどうかが問題とされるべきで、「結果が重大であるかどうか」は関係ないからです。

どんなに巨額の損害が買主に生じていようとも、単なる過失の範囲にとどまっている限りは、責任制限条項が適用されるのです。

売主側の営業担当者は、買主側の調達担当者との今後の関係を考え、なるべく穏便にことを済ませたいと考え、できれば買主側の主張を受け入れたいと思うかもしれません。

しかし、そうした場合に賠償する資金は売主という企業体のものです。

株式会社であれば株主の利益に関わりますし、なにより、企業の従業員の利益にもかかわります。

単に自分一人と買主側との今後の関係だけを考えてはいけません。

言い方は気を付けるにしても、「法律上・契約上は、今回は重過失に当たらないので、責任制限条項が適用されることになります」と回答するようにしましょう。

このような重過失に関する勘違いは、実務の現場では時々生じることなので、特に契約担当の方は、気を付けるようにしましょう。