英文契約でbe required/obliged to doはshallと同じく義務を表す!

前回は、shall be entitled to doやshall have the right to doという表現のおかしさ、問題点について解説しました。

今回は、shall be required to doとshall be obliged to doのおかしさ、問題点についてみていきます。

| The Seller shall be required to deliver the Product to the Purchaser before the Deadline for Delivery. |

下線部shall be required toの部分で

shallとbe required toといったように義務を表す表現が2つ続いています。

これは、shallのみで十分義務を書き表すことができているので、

be required toを削除できます。

これと同じことは、shall be obliged to doも同じで、

be obliged toは不要です。

| The Seller shall be required to deliver the Product to the Purchaser before the Deadline for Delivery. |

以上から、やはり、英文契約書では、

義務を表す場合にはshall/shall notを、

権利を表す場合には、be entitled to do/mayを使えばよいと

シンプルに理解することに問題ないとわかっていただけたのではないでしょうか。

とはいえ、実務上は、契約相手がドラフトしてきた際に上記にあるような

shall be entitled to doやshall be required to doなどを

いちいち間違っているとして直す必要はありません。

このような表現は極々普通に登場するのです。

英国や米国の一流法律事務所の弁護士が作成する契約書にも出てきます。

さらには、筆者がこれまで深くかかわってきた海外向け建設契約の雛形集(FIDIC、ENAA、JCTなどでも)においてもそうです。

そして、このように書かれているからといって、それらの条文が自社にとって不利に解釈されるとか、条文の効力が認められないといったことにはなりません。

よって自分でドラフトする際に、権利や義務をshall/shall notやmay/is entitled to doを用いてシンプルに書き表すことができると知っておけばよいと私は考えます。

もしもいちいち余計な部分を削除すると、その契約書をドラフトした人から、

「なぜ削除したのか?」と質問され、

それについてやはりしっかりと回答しなければならなくなり、

手間がかかるだけということにもなり得ます。

このブログ中の様々な例文も、なるべくシンプルな表現になるように心がけておりますが、

この辺りはそこまで厳密に拘らずに作成しています。

役に立つ英文契約ライティング講座

| ①義務を定める方法 | ④shall be required to doとshall be obliged to doの問題点 | ⑦義務違反の場合を表す方法 | |

| ②権利を定める方法 | ⑤英文契約の条文は能動態で書くとシンプルかつ分かりやすい英文になる! | ||

| ➂shall be entitled to doとshall be required to do | ⑥第三者に行為をさせるための書き方 |

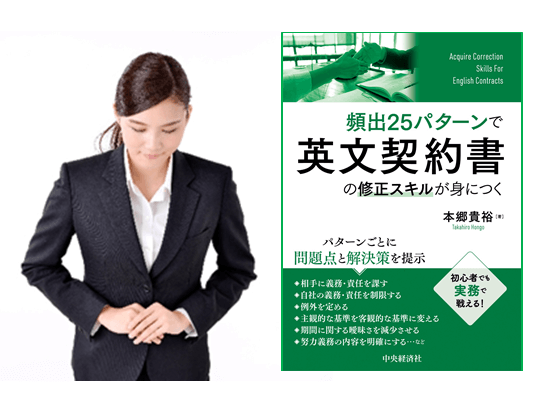

上記は、本郷塾の5冊目の著書『頻出25パターンで英文契約書の修正スキルが身につく』の14~15頁部分です。

英文契約書の修正は、次の3パターンに分類されます。

①権利・義務・責任・保証を追記する→本来定められているべき事項が定められていない場合に、それらを追記する。

②義務・責任を制限する、除く、緩和する→自社に課せられている義務や責任が重くなりすぎないようにする。

➂不明確な文言を明確にする→文言の意味が曖昧だと争いになる。それを避けるには、明確にすればいい!

この3つのパータンをより詳細に分類し、頻出する25パータンについて解説したのが本書です。

本書の詳細は、こちらでご確認できます。

英文契約書をなんとか読めても、自信をもって修正できる人は少ないです。

ぜひ、本書で修正スキルを身につけましょう!きっと、一生モノの力になるはずです!

本郷塾で学ぶ英文契約のyoutubeチャンネルのお知らせ

「本郷塾で学ぶ英文契約」のyoutube動画では、英文契約の重要単語について動画で解説しております。

2024年1月から始めたばかりですが、最低でも週一で更新していきますので、ぜひ、ご覧ください。