契約書に主に定められていることは、たった3つ!

権利と義務と責任

契約書を初めて読む場合、「色々なことが記載されているな~」と感じることでしょう。

しかし、実は、契約書に主に定められているのは、わずかに「3つのこと」なのです。

それは、「権利」と「義務」と「責任」です。

「権利」とは契約相手に対して何かをするように求めることができることです。

契約では、「~に・・・を請求できる」という形で書かれることが多いです。

「義務」とは契約相手に対して何かをしなければならないということです。

契約では、「~に・・・をしなければならない」という形で書かれるのが通常です。

この義務を果たさない場合のことを「義務違反」とか「契約違反」といいます。

「責任」とは自社が契約に「義務」として定められていることをしなかった場合に、契約相手に対して何かをしなければならなくなるものです。

契約では、「~に・・・をしなければならない」と定められることが多いです。

つまり、「義務」と同じ形で定められることが多いので、一見すると「義務」を定めているのか「責任」を定めているのかわかりにくいですが、何かをしなければならなくなった理由が、義務を果たさない、つまり、契約に違反した結果である場合には、それは「責任」を定めていることになります。

具体例

上記について、具体例を通してみてみましょう。

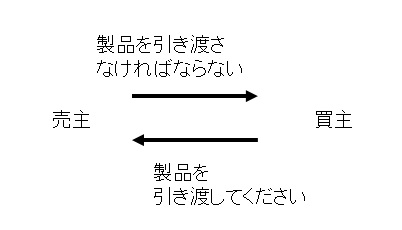

売買契約では、売主は買主に「製品」を引き渡さなければなりません。

これは相手に対してしなければならないことを定めたものなので、「義務」です。

そして、買主は、売主に対して「製品」を引き渡すように求めることができます。

これは、相手に対して求めているので「権利」です。

もしも今、売主が契約に定められている期限までに製品を引き渡さない場合には、「義務」に違反したことになります。

その結果、売主は買主が被る損害を賠償しなければならなくなります。

これは、義務違反の結果としてしなければならなくなったことなので、「責任」です。

契約書に定められていることの大部分が、上に示した「権利」と「義務」と、そして義務に違反した場合の「責任」に関するものなのです。

これから契約書を読む人は、「これは権利かな?義務かな?それとも責任かな?」と考えながら読むようにしてみてください。

何も考えずに読んだ場合と比べて、格段に理解が進むはずです。

ある事象を「権利」でも「義務」でも表せる

次に、「権利」と「義務」の関係についてより深く理解しましょう。

まずは、次の質問を考えてみてください。

| 「売主は、買主に対して、契約金額の支払いを請求できる。」という条文があった場合、買主は、売主に契約金額を支払う「義務」を負うことになるのでしょうか? |

多くの人は、「なるほど。つまり、売主が買主に「対価を支払ってください」といえるのね」と思ったことでしょう。

この理解は正しいです。

では、この条文によって、「契約金額の支払い」を求められた買主は、「契約金額を支払わなければならない」ことになるのでしょうか?

この点について、「確かに、条文は売主が買主に契約金額を支払うように求めることができると書かれているだけで、それに買主が応じなければならないかどうかまでは書かれていない。」と感じ、上記の条文の下に、「買主は、売主からの求めに応じて、契約金額を支払わなければならない」と定めなければ、買主は契約金額を支払う義務を負わないのではないか、と考える人もいるかもしれません。

しかし、これは誤りです。

そのような条文を追加しなくても、買主は売主の求めに応じて契約金額を支払わなければならない義務を負うことになります。

この理由は、権利と義務の関係から考えると理解できます。

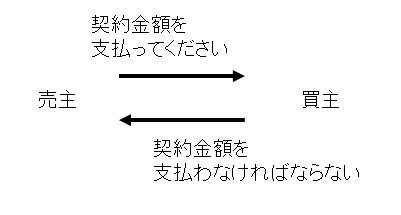

例えば、売買契約では、売主は、買主に製品を引き渡す「義務」を負っています。

一方、これを買主の立場から見ると、買主は、製品を自分に引き渡すように売主に対して請求できる「権利」を持っているといえます。

つまり、「製品の売主から買主への引き渡し」という1つの出来事が、売主の立場から見れば「義務」として、買主の立場からみれば「権利」として表されるのです。

権利と義務は「表裏一体」の関係にあるといえるのです。

よって、「義務」の形で条文を定めた場合には、あえて同じ出来事について「権利」の形で定める必要はなく、逆に「権利」の形で定めた場合には、「義務」の形で定める必要はないのです。

そして、最初に挙げた契約金額の例で言えば、契約金額の支払いという1つの出来事は、売主の立場からは買主への「権利」で表すことででき、一方、買主の立場からみれば、売主への「義務」で表すことができるのです。

ちなみに、契約書は、どちらかというと、「権利」よりも「義務」の形で表されることの方が多いといえます。

しかしこれは、「義務」の形で書き表さなければならない、ということではなく、一般的にそう定められる傾向がある、というだけで、どちらの形で書いても法的な効果に差はないという点は押さえておきましょう。