法学部卒でなくても英文契約を得意になる方法

英文契約書を読んでチェックし、さらに相手企業と交渉するためには、様々な能力・スキルが必要となります。まず、英語をある程度話せることが当然必要です。

しかし、英語が話せたからと言って契約をチェックできるわけではありません。これは、アメリカ人が全員契約書を正確に読んで交渉できるわけでは全くないことを考えればわかります。または、日本人が全員和文の契約書を読んで交渉できるわけではないことからも容易に想像できますよね。

それでは、いかなる能力が必要になるのか?

一番の基礎は、最低限の契約・法律知識です。

たとえば、「損害賠償って、具体的には何を相手に支払うものなのか?」とか、「保証責任って、どういうものなのか」、さらには、「契約解除って、どういうこと?」といったものです。

これは、主に民法に定められています。そのため、契約書をチェックする仕事である企業の法務部門には、法学部卒やロースクール卒の人が配属されることが多いです。その方々であれば、入社する前にこのあたりの基本は既に身につけているはずだからです。

では、逆に、法学部やロースクールを出ていないと、契約書を読んだりチェックしたりできないのでしょうか?

答えは、Noです。

このようにいうと、次のような質問をされる人がいます。

「法律の専門書を見ると、ものすごく分厚く、あれを自分で一から学ぶなんて到底できるようには思えない。やっぱり、法学部卒でないと契約書は読めないんじゃ・・・」

これに対する答えは、こうです。

「法律の専門書に書いてあることのほとんどは、契約実務では使わない知識のオンパレードなのです」

実は、法律の専門書に記載されている内容のほとんどは、司法試験や司法書士試験といった資格試験に合格するために必要な知識が詰め込まれている一方で、それらの大部分は、海外企業との間で契約を結ぶ際には知っていなくても困らないものばかりなのです。

実際、私は企業法務部に配属されてから、実務を経験するうちにこのことに気づき、がっかりしました。

「あんなに一生懸命頑張って勉強したことが、実務でほとんど使わない知識だなんて、一体あの膨大な時間はなんだったんだろう・・・」

例えば、民法の参考書の「瑕疵担保責任」について記載されているページを開くと、100%次のような議論が記載されています。

「瑕疵担保責任の法的性格とは何か?」

そして、①法定責任説、と②債務不履行責任説、という2つが記載されていて、両者の比較が語られています。①と捉えた場合にはどうなるのか、②と理解した場合にはどうか。そして実務ではどうか・・・。

この点、海外との企業と契約を締結する際に、この「瑕疵担保責任の法的性格が何か?」なんてことは、全く議論になりません。

これと同じことは、解除についても言えます。民法の専門書の解除のページを開くと、やはり解除の法的性格についての議論が結構なスペースで語られています。難しくいうと、①直接効果説か、②間接効果説か、といったものです。

これも、海外との企業との協議の場で問題になることはありません。

しかし、司法試験には必ず出題されます。それぞれの説を採用した場合にどのような結論になるのかを知らないと、100%合格できません。

さらに、担保権についても相当なページを割いて専門書は解説しています。しかし、海外との契約実務で担保権が問題になることは、一部の業界以外まずないです。

ここから、次のことが言えます。

「英文契約を読み、チェックし、さらに交渉できるようになるためには、法律や契約の基礎知識が必要であるのは間違いないが、それを日本の法律の専門書の1ページ目から読んでマスターしようとするのは、迂遠であり、無駄であり、さらには途中で挫折しかねないという意味で、弊害ですらある。」

このようにいうと、法律の専門家の方々の中には、「いや、何事も完璧に理解しておくに越したことはない。瑕疵担保責任と解除の法的性格も、担保権もしっかり理解するべき」という人がいるかもしれません。

しかし、私は企業で法務部門として働いていたころ、1日に少なくとも2~3件の法律・契約の相談を事業部門の方々から頂いており、これを月ベースで見れば2~3×20日=40~60件、年ベースでみれば40~60×12=480~720件、さらにこれを10年間とすると、480~720×10=4800~7200件対応していたことになりますが、その間、上記に挙げたような法的性格や担保権について考えないと解決できない問題に遭遇したことはただの1度もありませんでした。もちろん、業界によっては異なってくるでしょうが、一般的にはこんな感じです。

しかし、法学部卒でない方々は、その辺りをよく知らないので、契約=あの膨大な専門書を完璧に理解していないと対応できない、と思ってしまいがちです。

または、せっかくやる気をだしてそういった専門書を購入し、一から法律を勉強しようとした人も、途中で挫折してしまうでしょう。

そこで、「英文契約書に関する業務をこなすには、そんな専門書を理解する必要などないのだ」という点をまずは認識していただきたいと思います。あれを必死になって学ぶ必要があるのは、ざっくり言えば、①司法試験や司法書士といった超難関資格試験に合格しようとしている人たち、または、②大学教授になろうとしている人たち、くらいです(後は、住宅関係の仕事であれば担保権等は理解する必要があるでしょう)。

私は、上記の様な問題点を解決したいとずっと思っていました。法務部以外の事業部門の方々、または法学部時代に資格試験に向けた勉強をしていないが、企業では法務部に配属された方々に、必要最低限の知識を身につけてもらいたい、そして日々の契約業務を円滑に進められるようにしてもらいたい。

そのために、最低限の知識をコンパクトに、著書『はじめてでも読みこなせる英文契約書』の第1章にまとめました。ページ数は約50頁ほどです。しかし、この50頁に、「契約とは何か」「損害賠償とは」「契約違反の効果は」「瑕疵担保責任とは」「契約解除とは」「準拠法とは」といった基本的な事項を解説しています。そしてその第1章で基本を押さえていただいた上で、第3章以降で具体的な契約条文を解説しつつ、自然と実務で必要となる知識が身につくようにしております。

この第1章を書く際に気を付けたのは、「議論としては確かに存在するが、実務で出てこない話は一切排除する」ということです。単に「知っているとカッコいい」とか、「専門家っぽく思われる」ための知識は一切排除しました。

当然、瑕疵担保責任の法的性格も解除の法的性格にも一切触れいません。実務には関係ないからです。

さらに、身につけて欲しい法律・契約用語について、英語ではどう表現されるのかも都度示しています。その理解度を確認する確認テストも随時設けています。これを利用することで、「なんとなくわかった」で終わらせず、「ちゃんとわかった」まで到達できるようにしました。

たった50ページ程度なので、その気になれば書店さんで立ち読みするだけで済んでしまうかもしれません(ただ、しっかり読もうとすると数十分はかかるかもしれませんが・・・)。

ぜひ、週末にでもぶらっと書店さんに立ち寄られる機会がありましたら、「ビジネス英語」または「契約書」のコーナーに本はありますので、試しに書店さんで第1章を読んでみてください。お役に立ちそうであれば、もちろんそのままご購入いただけるとありがたいですが、まずはこれまで抱いていた英文契約の難しさについての誤解をその場で解いていただければと思います。

以下のような感じで並んでいます(どこの書店さんにも必ず置いてあるわけではありませんが、都心の大きめの書店さんであればだいたいあるはずです)。

平積みの場合

丸の内丸善本店3階

英文契約の勉強法

| 英文契約の交渉への2つの対策 | 英文契約の勉強におけるゴールはどこ? | 目指すべき契約書とは? | 契約書に定められているたった2つのこと |

| 法学部卒でなくても、英文契約の基礎を身につける方法 |

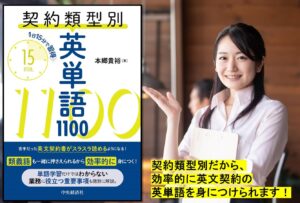

2023年12月22日から、7冊目の著書、『1日15分で習得 契約類型別英単語1100』(中央経済社、価格:2,530円(税込み))が出版されました!

全国の大手書店さんで販売を開始しております。

ぜひ、書店さんにお立ち寄りの際に、パラパラとめくってみてください。

もちろん、アマゾンなどの通販でもお買い求めいただけます。

→アマゾンはこちらから!

→楽天はこちらから!

→紀伊国屋さんはこちら!

→hontoはこちら!

今回は、これまで以上に、見やすさと使いやすさを重視して本を作りました。

本書で学ぶことで得られる効果

自分の業務に必要な範囲に絞って効率よく英文契約書で頻出する英単語を身につけることができます。

それは、本書が以下に記載する特徴を備えているからです。

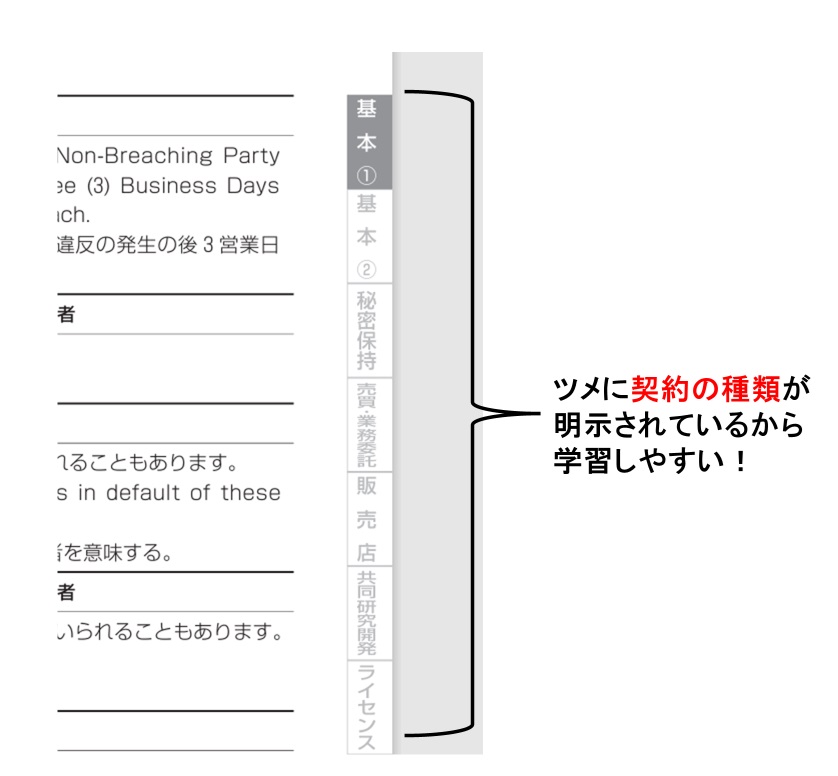

1.英文契約で頻出する英単語を契約類型毎に分類して掲載しています。

これにより、ご自分の業務でよく触れる機会がある契約で頻出する英単語に絞って取り組むことができるので、必要な分だけ効率よく契約英単語を身につけることができます。

具体的には、以下のように分類しています。

第一章 絶対に押さえておきたい英単語

第二章 英文契約の条文の基本的な型を構成する英単語

第三章 秘密保持契約の英単語

第四章 売買・業務委託契約の英単語

第五章 販売店契約の英単語

第六章 共同研究契約の英単語

第七章 ライセンス契約の英単語

第八章 合弁契約の英単語

第九章 M&A契約の英単語

第十章 一般条項に関する英単語

第十一章 その他の英単語

なお、どの分野の契約書を読む場合でも、まずは第一章~第4章の英単語を集中的に身につけることをお勧めします。これらの章に掲載されている英単語は、第五章~第九章までのどの種類の契約書にも頻出する英単語だからです。

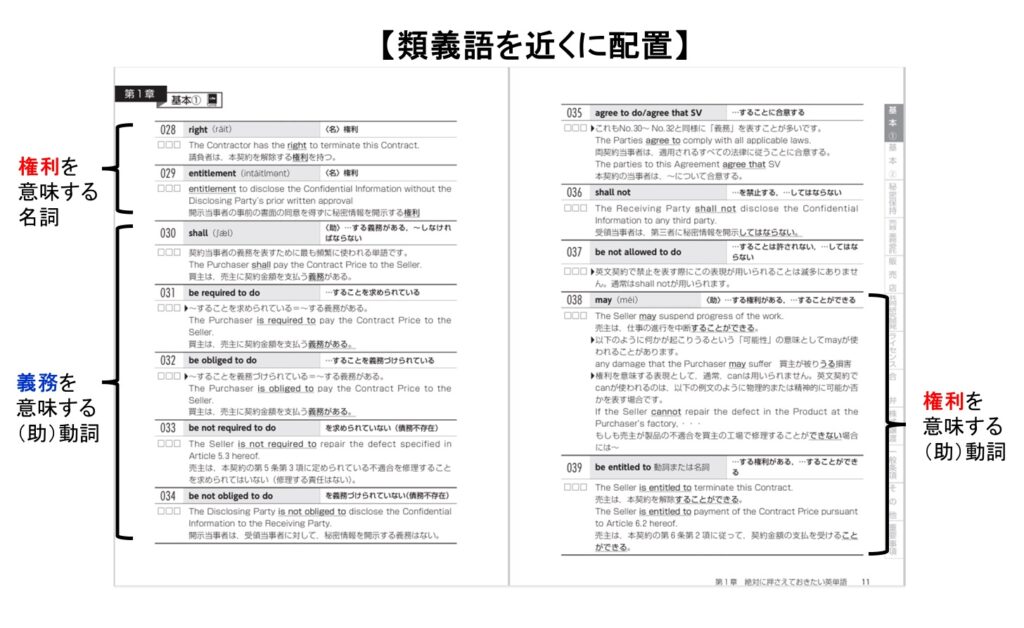

2.同義語・類義語・反義語の英単語を近くに配置しています。

そのため、それらをまとめて覚えることができます。

バラバラに覚えようとするよりも、記憶に定着しやすいはずです。

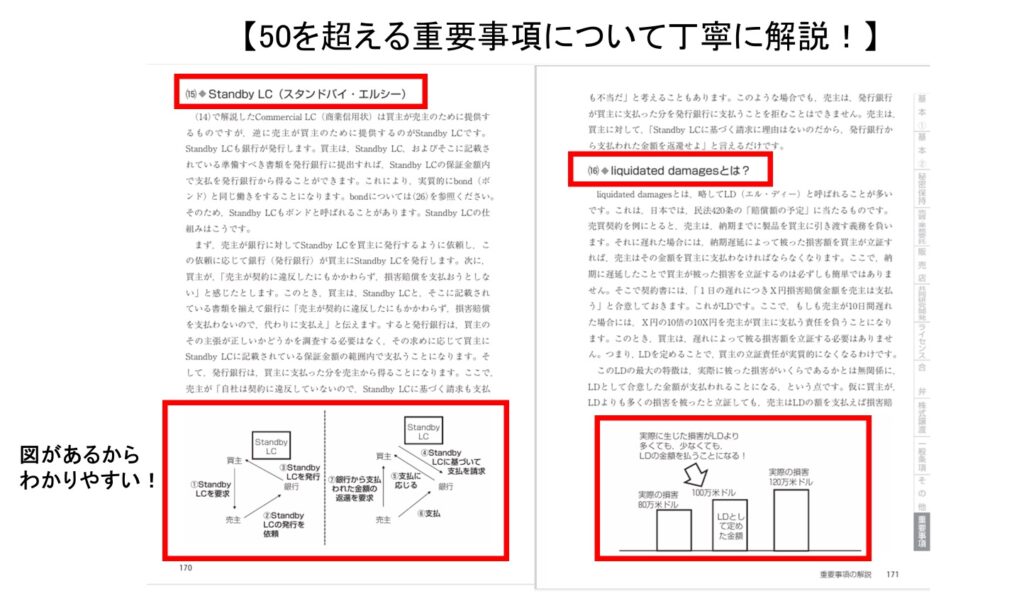

3.単語の単純な意味を知っているだけでは業務を行う上では十分とはいえない50を超える単語について、重要事項として解説をしています(P162以降をご参照)。

例えば、liquidated damagesは「予定された損害賠償金額」ですが、これは具体的にどのようなものなのか?という点について、業務を行う上で最低限押さえておくべき事項を記載しております。