英文契約の勉強におけるゴールはどこ?

何かを勉強したり、練習したりする際には、ゴールを意識することが重要です。

ゴールがないと、なんとなく取り組んでしまいます。

「こういう風になりたい!」

「こういうことができるようになりたい!」

と意識すれば、自ずと勉強・練習に取り組むときの意識の仕方も変わってきます。

その結果、効果の出方も変わってきます。

例えば、英語のリスニングの練習をするときに、「とにかく英語を浴びる」と考えてしまうと、英語のCDをかけっぱなしにしておく、ということになりかねません。そして、何かをしながら、ただ「英語がなんとなくかかっているな~」といった程度で時間を過ごしてしまいます。

しかし、「常に、聞こえた順番に理解していけるようになりたい!」と思うと、ただ漫然と英語を聞き流すことにはならないでしょう。常に聞こえてきた英語をその順番通りに処理していこうという意識が生まれるので、短時間でも効果のある訓練になります。

では、英文契約についてのゴールは何とするべきでしょうか?

「指で英文を左から右にサッとなぞるのと同じくらいのスピードで読めるようになること ?」

「辞書を引かずにスラスラと読めるようになること?」

色々なゴールの捉え方があると思います。

しかし、私が思うゴールは、次のようなものです。

「契約書のタイトルを見た瞬間に、中身を読まなくても、何が書いてあるか具体的に予想できる状態になること」

例えば、秘密保持契約なら、多少の違いはあれども、だいたいどの秘密保持契約書も書かれていることはほぼ同じです。

このことは、売買契約書でも、OEM契約書でも、技術ライセンス契約書でも、EPC契約書で同じことが言えます。

なので、タイトルを見れば、「○○契約書なら、こういったことが定められているはず」とわかるようになるのです。

そして、中身をチェックする際には、タイトルを見たときに頭に思い描いた「こういうことが書かれているはず」という内容がちゃんと契約書に書かれているのか?という観点から読んでいきます。

なので、「この契約書には、一体何がかかれているのかな」といった気持で読んでいくのではなく、「この契約書には、○○とか△△などが定められているのかな」といった気持で読んでいくのです。

そして、頭に思い描いた通りのことが書いていない場合にはじめて、「どうしてこんなことが書いてあるのか?この記述は、自社にとって公平か否か?」と考えるのです。

つまり、「その契約書のあるべき姿がタイトルを見た瞬間に頭に浮かび、それとの差の有無とその理由を考えながら読んでいく」という感じです。

英文契約書を読むのは、「読書」であってはなりません。

あくまで、「チェック」です。

「チェック」は、「内容が分かった」で終わりではなく、「その内容で結んでよいかどうか」を判断するものです。

なので、その判断基準を持たずに読み進めるべきものではないといえます。

判断基準を持つとは、つまり、「その契約書の本来あるべき姿を理解していること」です。

よって、英文契約書の勉強・練習のゴールは、「契約書のタイトルを見た瞬間に、そのあるべき姿が頭に浮かぶ状態にすること」です。

それを意識して勉強をすると、自ずと、英文それ自体も早く読めるようになるでしょうし、辞書を引く回数も減っていきます。

英文契約の勉強法

| 英文契約の交渉への2つの対策 | 英文契約の勉強におけるゴールはどこ? | 目指すべき契約書とは? | 契約書に定められているたった2つのこと |

| 法学部卒でなくても、英文契約の基礎を身につける方法 |

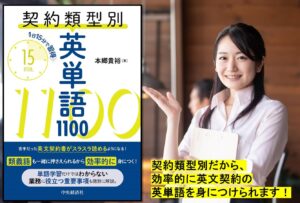

2023年12月22日から、7冊目の著書、『1日15分で習得 契約類型別英単語1100』(中央経済社、価格:2,530円(税込み))が出版されました!

全国の大手書店さんで販売を開始しております。

ぜひ、書店さんにお立ち寄りの際に、パラパラとめくってみてください。

もちろん、アマゾンなどの通販でもお買い求めいただけます。

→アマゾンはこちらから!

→楽天はこちらから!

→紀伊国屋さんはこちら!

→hontoはこちら!

今回は、これまで以上に、見やすさと使いやすさを重視して本を作りました。

本書で学ぶことで得られる効果

自分の業務に必要な範囲に絞って効率よく英文契約書で頻出する英単語を身につけることができます。

それは、本書が以下に記載する特徴を備えているからです。

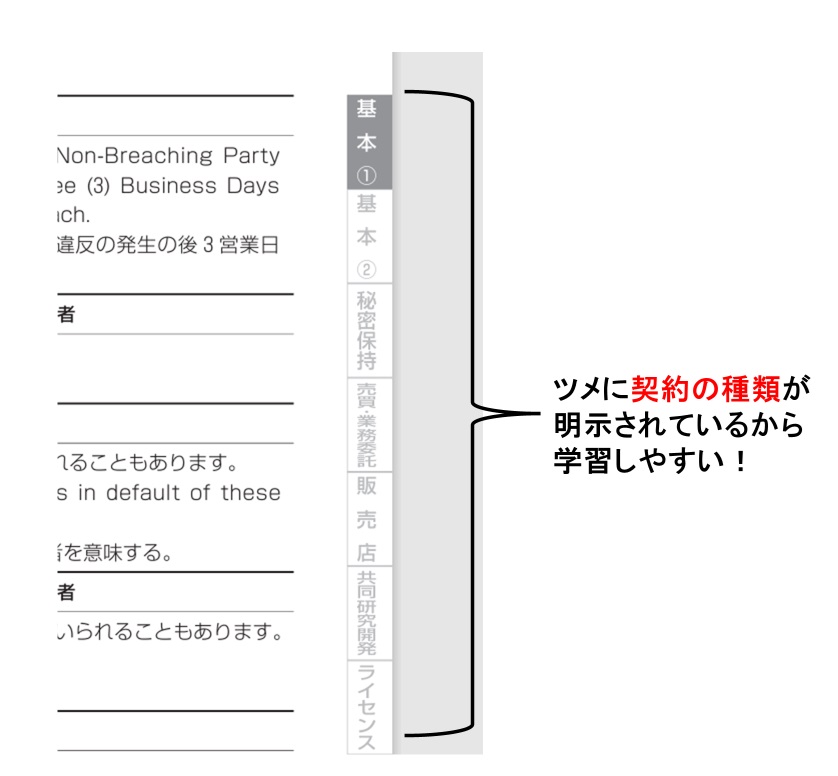

1.英文契約で頻出する英単語を契約類型毎に分類して掲載しています。

これにより、ご自分の業務でよく触れる機会がある契約で頻出する英単語に絞って取り組むことができるので、必要な分だけ効率よく契約英単語を身につけることができます。

具体的には、以下のように分類しています。

第一章 絶対に押さえておきたい英単語

第二章 英文契約の条文の基本的な型を構成する英単語

第三章 秘密保持契約の英単語

第四章 売買・業務委託契約の英単語

第五章 販売店契約の英単語

第六章 共同研究契約の英単語

第七章 ライセンス契約の英単語

第八章 合弁契約の英単語

第九章 M&A契約の英単語

第十章 一般条項に関する英単語

第十一章 その他の英単語

なお、どの分野の契約書を読む場合でも、まずは第一章~第4章の英単語を集中的に身につけることをお勧めします。これらの章に掲載されている英単語は、第五章~第九章までのどの種類の契約書にも頻出する英単語だからです。

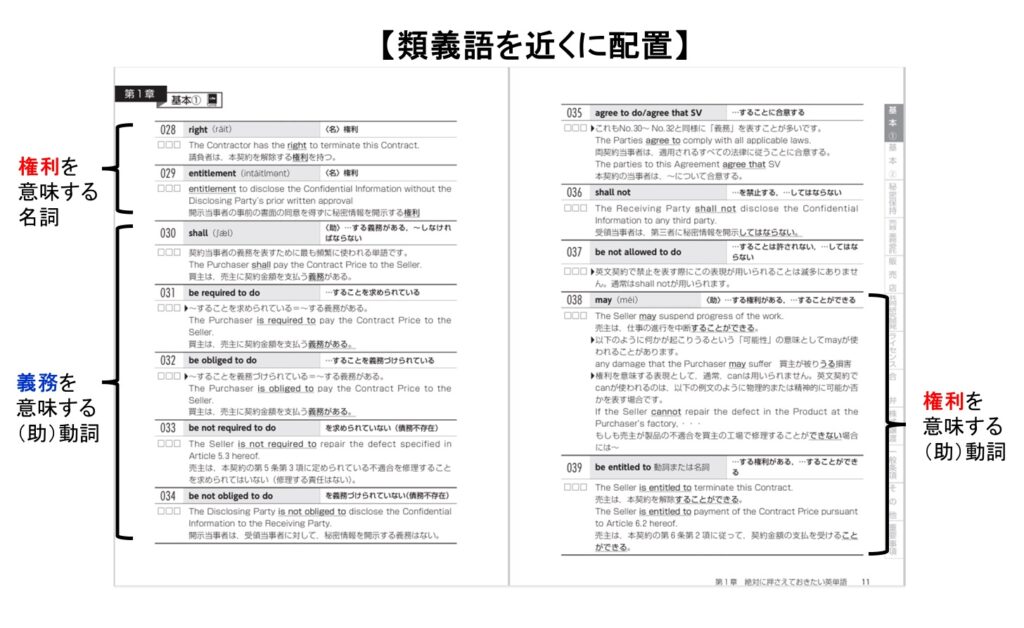

2.同義語・類義語・反義語の英単語を近くに配置しています。

そのため、それらをまとめて覚えることができます。

バラバラに覚えようとするよりも、記憶に定着しやすいはずです。

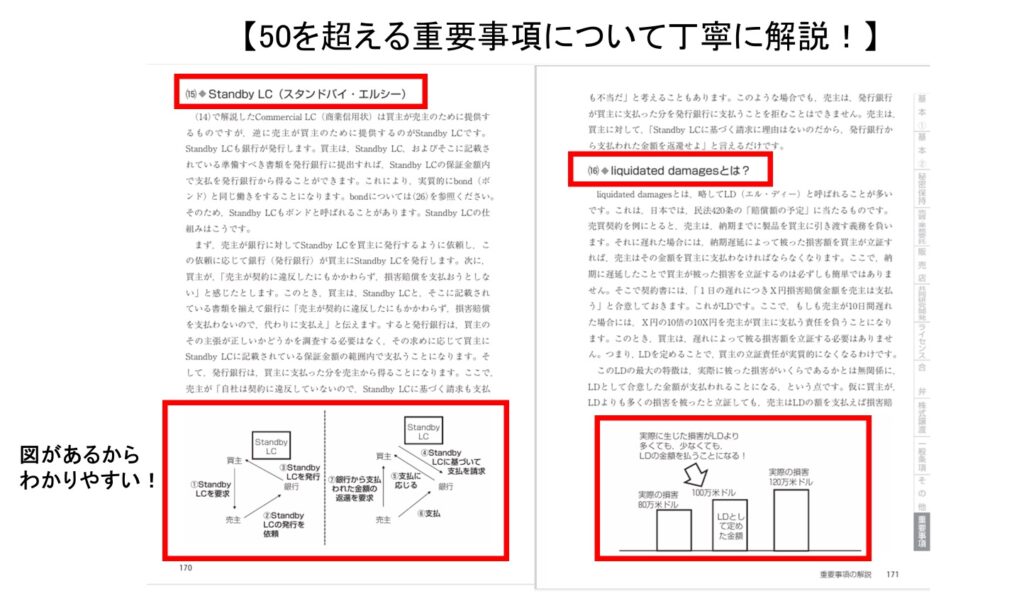

3.単語の単純な意味を知っているだけでは業務を行う上では十分とはいえない50を超える単語について、重要事項として解説をしています(P162以降をご参照)。

例えば、liquidated damagesは「予定された損害賠償金額」ですが、これは具体的にどのようなものなのか?という点について、業務を行う上で最低限押さえておくべき事項を記載しております。