建設契約における納期延長・追加費用のクレーム①

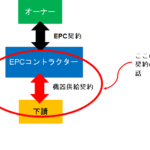

建設契約の構成

建設案件では、仕事を発注する発注者と、仕事を請負う請負者との間で建設契約が締結されます。

その建設契約は、大きくは次の2つで構成されます。

- 発注者が建設して欲しいと考えている建設物に関する仕様(大きさ、長さ、性能等)などが記載されている技術的な文書

- 建設案件における発注者と請負者の権利・義務・責任などが定められている商務条件書(例えば、支払条件、納期、納期に遅れた場合の責任、そして保証など)

この他に、契約文書を構成するものではありませんが、

請負者が具体的にいかなる仕事をどのような順番で行うかといったこと、

つまり、建設スケジュールが発注者に提出されます。

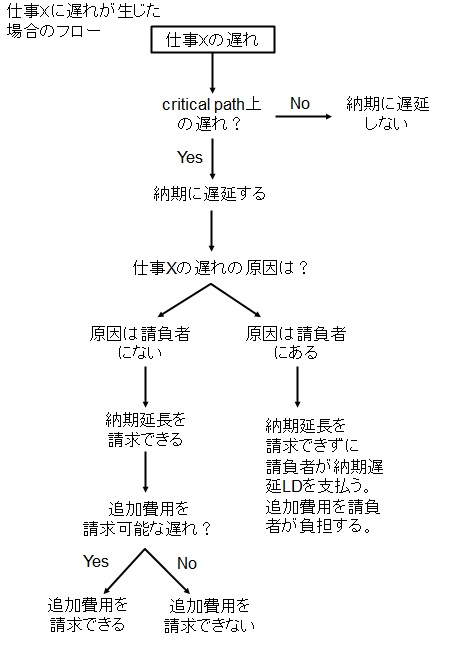

この建設スケジュールに記載されている仕事の1つ、例えば、仕事Xについて、

建設スケジュールで予定していた期間内に終わらないという事態が生じた場合、

つまり、予定よりも遅れが生じた場合、一体何が起こるでしょうか。

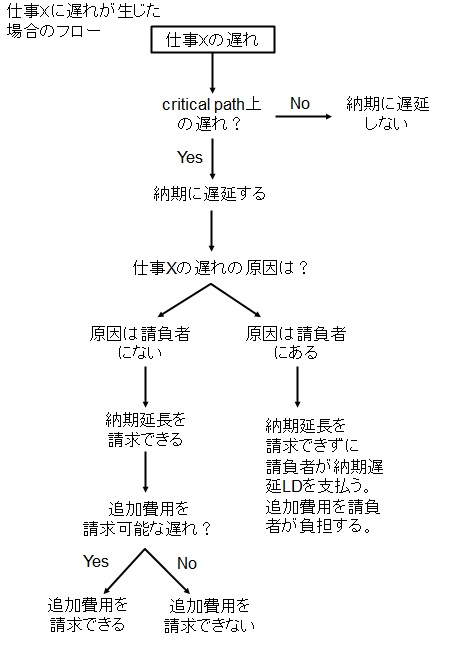

これを簡単なフローの形で整理すると、以下の様になります。

遅れた仕事Xが、クリティカルパス上の仕事である場合

※クリティカルパスとは?→こちらをご参照ください。

仕事Xに遅れた日数分だけ、工事の完成時期(納期)が予定よりも遅れます。

つまり、納期遅延が生じます。

納期遅延が生じると、発注者はその建設物を使い始めることができる時期が予定よりも遅れるので、

その分損害を被ります。

また、請負者が建設サイト(建設現場)に予定よりも長期間滞在することになるので、

その分、請負者に追加費用(prolongation costと呼ばれる)が生じます。

ここで、もしも、納期遅延の原因である仕事Xの遅れが請負者の原因で生じた場合には、

納期遅延によって発注者に生じる損害については、請負者が負担することになるのが通常です。

具体的には、納期遅延LDを請負者が発注者に支払うことになります。

※納期遅延LDとは?→こちらをご参照ください。

そしてこの場合、請負者が建設サイトに予定よりも長期間滞在しなければならなくなったことで生じる追加費用は、請負者の負担となります。

一方、納期遅延の原因となった仕事Xの遅れが、請負者の原因ではない場合には、納期遅延によって発注者に生じる損害については、請負者が負担する必要はなく、発注者の自己負担となるのが通常です。

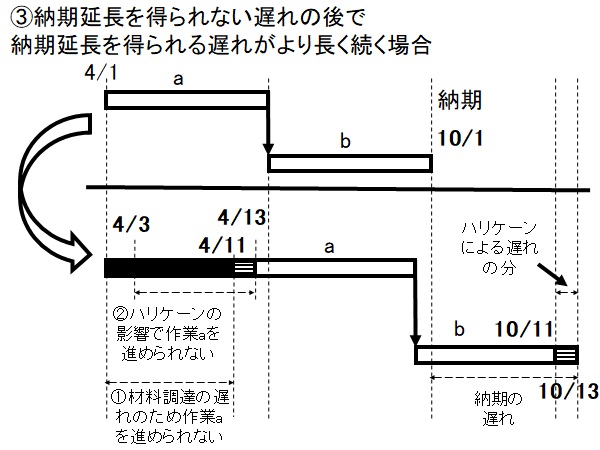

これは、請負者からしてみると、請負者が工事を完成させなければならない契約上の期日である納期について、遅延する分だけ延長してもらえるということになります(納期延長といいます)。

また、この場合、仕事Xの遅れの原因によっては、請負者は、建設サイトに予定よりも長期間滞在しなければならなくなったことで生じる追加費用を発注者に負担してもらえることになります

(※Force Majeureが原因で仕事Xが遅れた場合には、請負者に生じる追加費用は請負者の自己負担となるのが通常です)。

遅れた仕事Xが、クリティカルパス上の仕事でない場合

仕事Xに遅れても、工事の完成時期には遅れが生じません。

よって、発注者は、予定通りの日から建設物を使い始めることができるので、

納期遅延によって発注者が被る損害の負担の問題は生じません。

また、納期遅延が生じないので、建設サイトに請負者が予定よりも

長期間滞在するということもなく、そのため、納期遅延によって請負者が

被る追加費用(prolongation cost)の負担の問題も生じません。

フロー

上記をフローにすると、以下の様になります。

上の解説と見比べながら確認してみましょう。

ただ、請負者がこのフローを見る際には、注意が必要となる点があります。

それは、次回の記事で解説します。

クレームに関する参考書のご紹介

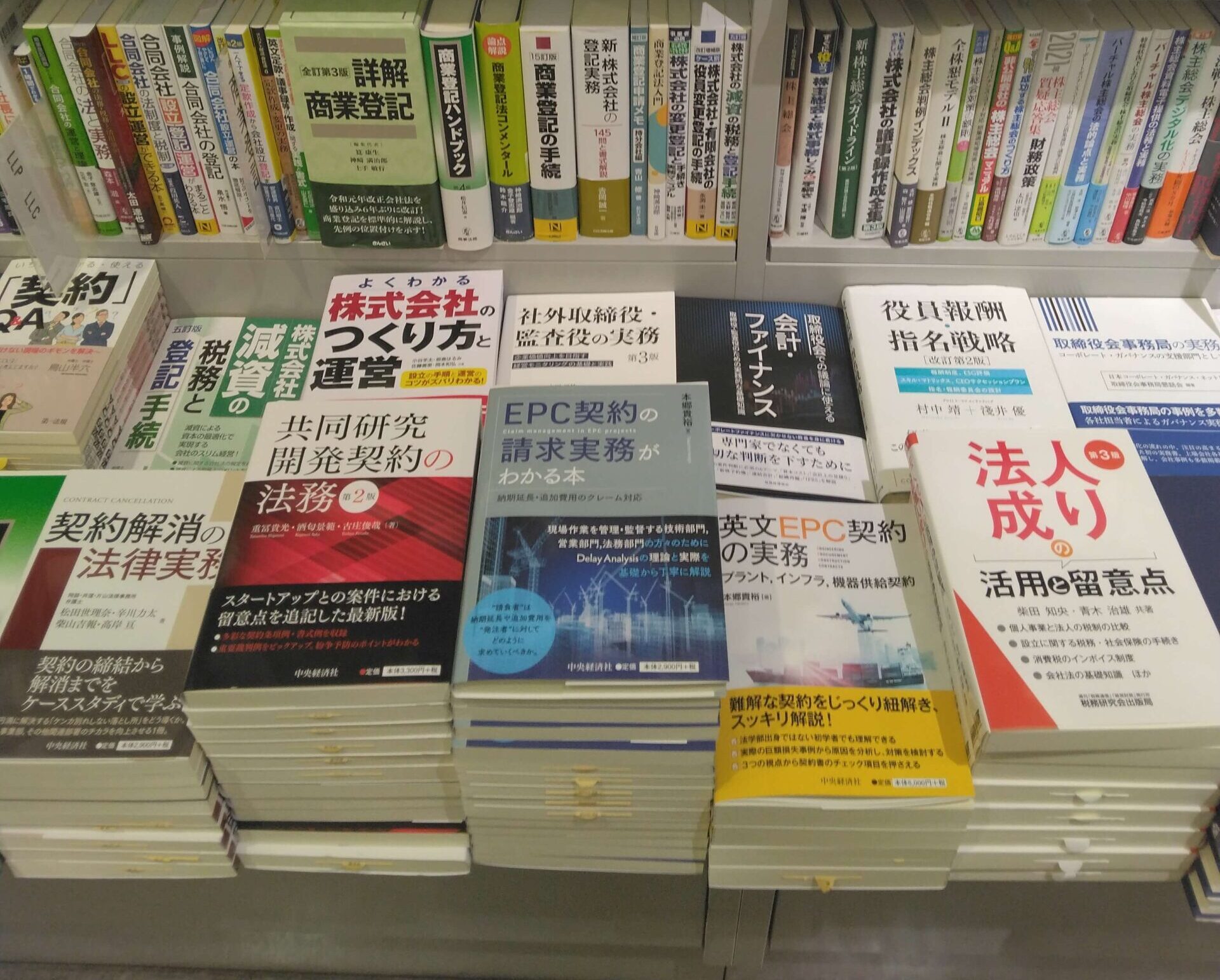

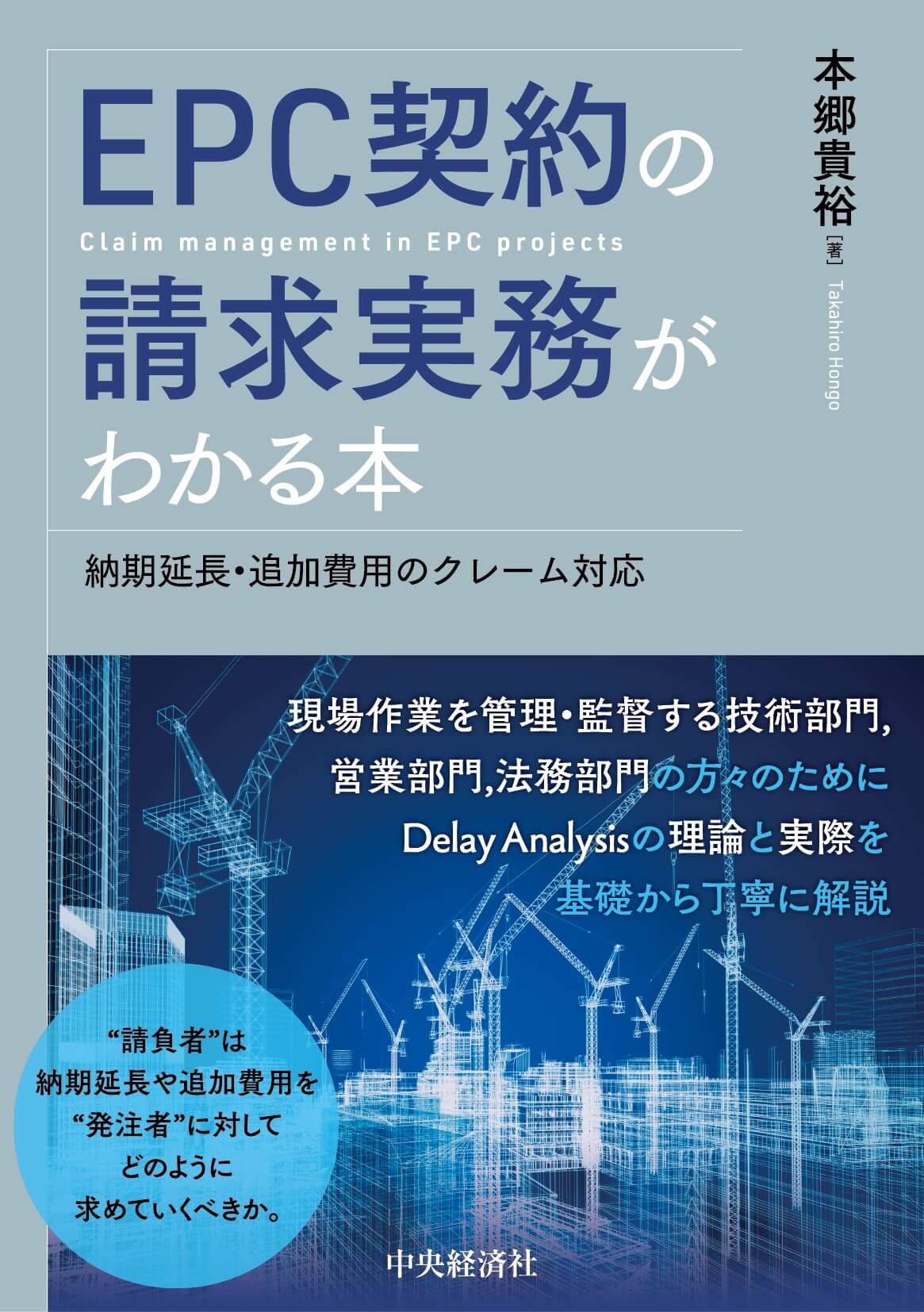

本郷塾からの最新刊『EPC契約の請求実務がわかる本-納期延長・追加費用請求のクレーム』(2,900円+消費税)が本日2022年9月16日から発売されました!

東京駅丸の内丸善さんで平積みいただいております!

本書は、実際に不可抗力・法令変更・仕様変更・発注者の契約違反等のクレーム事由が生じた場合の納期延長・追加費用の請求についての対策をまとめました。国内・海外両方の案件が対象です。

既刊『英文EPC契約の実務』の第3章第4節をより詳しく解説したものです。

ぜひ、本書でEPC契約実務への対応力をアップしていただければ幸いです。

書店さんにも徐々に配送されておりますが、通販では既にご購入いただける状態です。

アマゾンの購入ページはこちら!

hontoの購入ページはこちら!

紀伊国屋書店の購入ページはこちら!

日本橋丸善さんでも!

EPC契約に関する理解度をチェックしてみましょう!

以下の問いに、いくつ答えられますか?

・納期延長を請求できるのはどのような場合?

・クリティカルパスとは?

・クリティカルパスは常に一定?

・フロートとは?

・フロートは誰に帰属する?

・同時遅延とは?

・同時遅延の場合に納期は延長される?どれだけ?

・同時遅延の場合に追加費用を発注者に負担してもらえる?

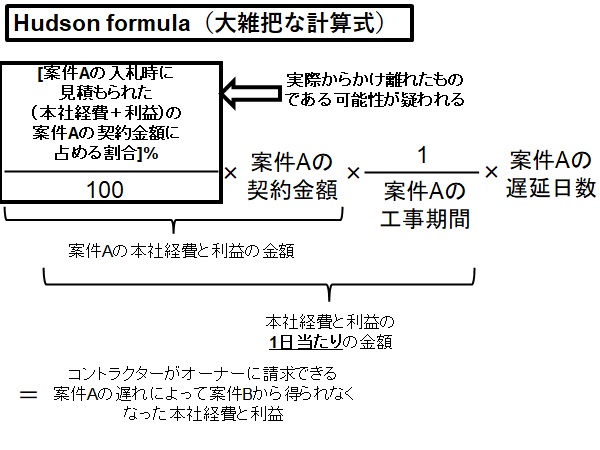

・発注者に請求できる追加費用にはどのようなものがある?

・本社経費・逸失利益を発注者に負担してもらうためには、何をどのように立証しなければならない?

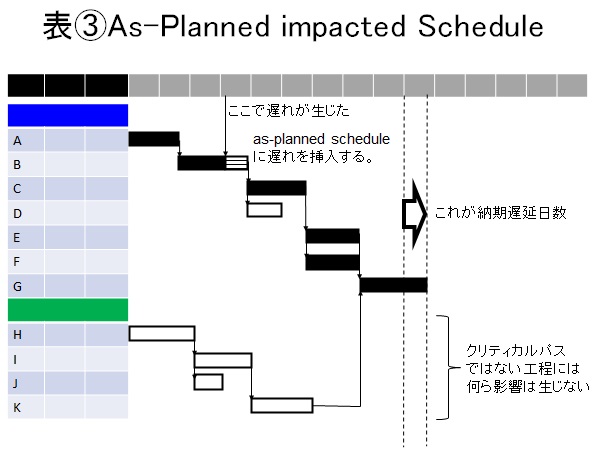

・遅れた日数と遅れの原因を立証する方法であるDelay Analysisにはどのような手法がある?

・各Delay Analysisの手法の特徴・問題点・注意すべき事項は何?

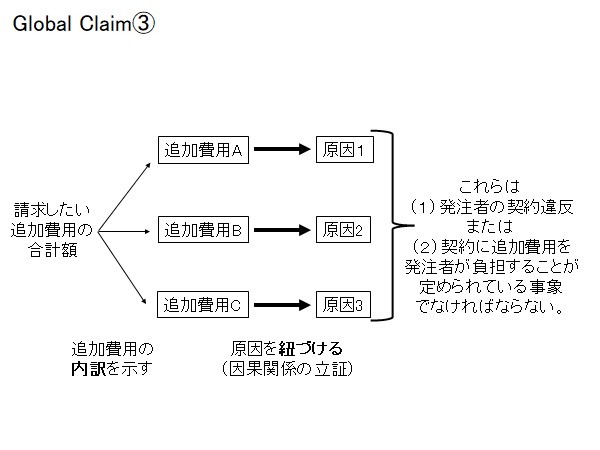

・立証責任が緩和されるのはどんな場合?(Global Claimとは何?)

・納期が遅延しなくても発注者に請求できる追加費用とはどんなもの?

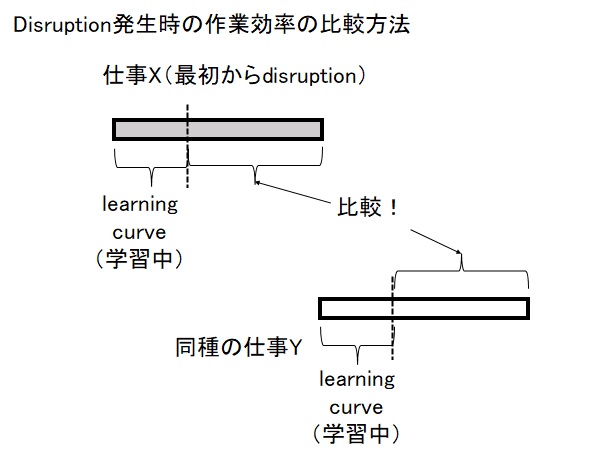

・Disruption Costとは何?

・Disruption Costはどのように立証する必要がある?

・accelerationとは?

・accelerationとmitigationの違いは?

・米国で認められているconstructive accelerationとは?

・クレームレターに記載しなければならないことは何?

・そのために必要な記録・証拠にはどんなものがある?

上記のうち、いくつ回答できたでしょうか?

本書を読めば、上記について全てわかるようになっています!

イラスト・図を用いて丁寧に解説しているからわかりやすい!

そしておそらく、Delay Analysisを今まで学んでいない方にとっては、

新鮮かつ面白いと感じる内容だと思います!

|

|

|

|

|

|

書店さんでパラパラめくってみてください!

丸の内丸善、日本橋丸善、新宿紀伊国屋、川崎ラゾーナなど、

首都圏・大都市の大手書店さんで平積みされています!

この2冊で初学者が

EPC案件の契約実務に必要となる力を短期間に身につけられる!

|

|

|

これまでに増刷6回! 海外での翻訳出版が決まりました! 契約締結までの 契約チェック・契約交渉 契約書チェック能力をアップさせる! |

契約締結後のクレーム実務・ 裁判・仲裁などの紛争対応 実務への対応力をアップさせる! |