合弁会社設立と単独出資のメリット・デメリット⑤

海外に子会社を設立する方法として合弁会社設立を選択した場合には、現地のパートナー企業との間で合弁契約を締結する必要があります。

では、その契約締結までにかかる時間はどのくらいになるかご存じでしょうか?

もちろん、ケースによって、あっという間に締結に至る場合もあるし、やたらと長期間かかる場合もあります。

つまり、ケースバイケースではあります。

ただ、私が知っている範囲では、年単位で時間がかかることが多かったように思います。

なぜそんなに時間がかかるのか?

それは、合弁契約締結までの流れを見るとわかってきます。

合弁契約締結までの流れ

まず、社内で「合弁会社を設立しよう!」ということになったら、自分たちと一緒に出資してくれる候補企業を探す仕事が始まります。

この場合、コンサルティング会社を利用して候補先をピックアップすることもあるでしょうし、既に自分たちである程度目星をつけている場合もあるかもしれませんが、まず、これがなかなか見つかりません。

そもそも、どういった企業をパートナー企業に選ぶのが良いのか?という分析をして、社内でもそれなりのレベルの人たちで合意を取る必要があるでしょう。そういった候補先企業の絞り込みにも、数カ月かかることもあるでしょう。

候補先がいくつか見つかったら、それらの会社に出資の打診をしに行きます。

その場でいきなり「わかりました!では、早速出資しましょう!」なんて答えをすぐにもらえるはずもなく、一旦は候補先企業の方で預かり、その会社のトップ等に相談することになります。

もちろんその際には、あなたの会社が設立しようと考えている合弁会社の事業についての詳細な説明を求められるでしょう。

その後、候補先企業から何らかの回答が来ます。

一言で、「出資しない」とう回答の場合もあるでしょうし、「主要条件について協議したい」という回答がもらえる場合もあるでしょう。

後者の場合には、合弁契約についての主要条件についての協議が始まります。

そのような候補企業の複数と協議し、どうやらここが一番いいかも、と思った企業と、本格的な合弁契約の締結に向けて協議をしていきます。

合弁契約は、数十ページの英文です。

それについて合意に至るには、相当な時間がかかります。

通常、この合弁契約の協議だけで、半年程度はかかることが多いのではないでしょうか。

・・・と、大体このような流れを辿ります。

事業開始までにかかるスピードに圧倒的な差がある!

さらに、もしも現地に設立するのが何かを製造する会社で、現地に工場も建設しなければならないとなると、この合弁契約締結からさらに、工場用の土地収用をし、その後で工場の建設を行う、というフェーズが続きます。

そうすると、「合弁会社を設立しよう!」と社内で考えてから実際に現地で事業を開始するまでに、数年かかる、なんてことも十分あり得ます。

実際、私はそのようなプロジェクトに参加したこともありました。

その時の感想は、「とにかく事業立ち上げまでの期間が長い!」ということでした。

上記の流れの中で、全てが円滑にいくわけではなく、例えば、途中でパートナー企業候補との協議がうまく進まず、またゼロから新たな出資者を探さなければならなくなった、なんてことが起きたら、もっと時間がかかります。

一方、単独出資による子会社設立の場合には、それがその国で禁止されていなければ、すぐに会社を設立することができます。

単独でやるのですから、当然、パートナー企業を探す必要もないですし、合弁契約の協議をする必要もありません。

つまり、事業開始までに期間をみると、単独出資の場合の方が、圧倒的に短期間で済む場合が多い、と言えます。

おそらく、その差が年を超える場合もあるでしょう。

もちろん、合弁会社設立を選択したほうが、事業が成功するという場合もたくさんあるでしょう。

しかし、上記のように、事業の開始スピードには圧倒的な差がつく、という点は、認識していただきたいと思います。

もつべき視点

「合弁会社を設立することで得られるメリットよりも、事業を短期間でスタートすることで得られるメリットの方が上回るかもしれない」という視点を持って、合弁会社設立か、それとも単独出資か、そのどちらを選ぶべきかを考える必要があると思います。

合弁会社設立と単独出資のメリットとデメリットの比較

| ①一般的に言われていること | ②海外に子会社を設立して事業を成功させることの難しさについて | ➂合弁会社を設立すれば、投資額とリスクを抑えられるは本当か? | ④パートナー企業の知名度と人脈はマストか? |

| ⑤合弁契約締結までにかかる時間はどのくらいか? | ⑥オーナー企業買収後の事業運営が難しい理由の考察 | ⑦合弁契約締結までの時間を短縮させる方法 |

2023年12月22日から、7冊目の著書、『1日15分で習得 契約類型別英単語1100』(中央経済社、価格:2,530円(税込み))が出版されました!

全国の大手書店さんで販売を開始しております。

ぜひ、書店さんにお立ち寄りの際に、パラパラとめくってみてください。

もちろん、アマゾンなどの通販でもお買い求めいただけます。

→アマゾンはこちらから!

→楽天はこちらから!

→紀伊国屋さんはこちら!

→hontoはこちら!

今回は、これまで以上に、見やすさと使いやすさを重視して本を作りました。

本書で学ぶことで得られる効果

自分の業務に必要な範囲に絞って効率よく英文契約書で頻出する英単語を身につけることができます。

それは、本書が以下に記載する特徴を備えているからです。

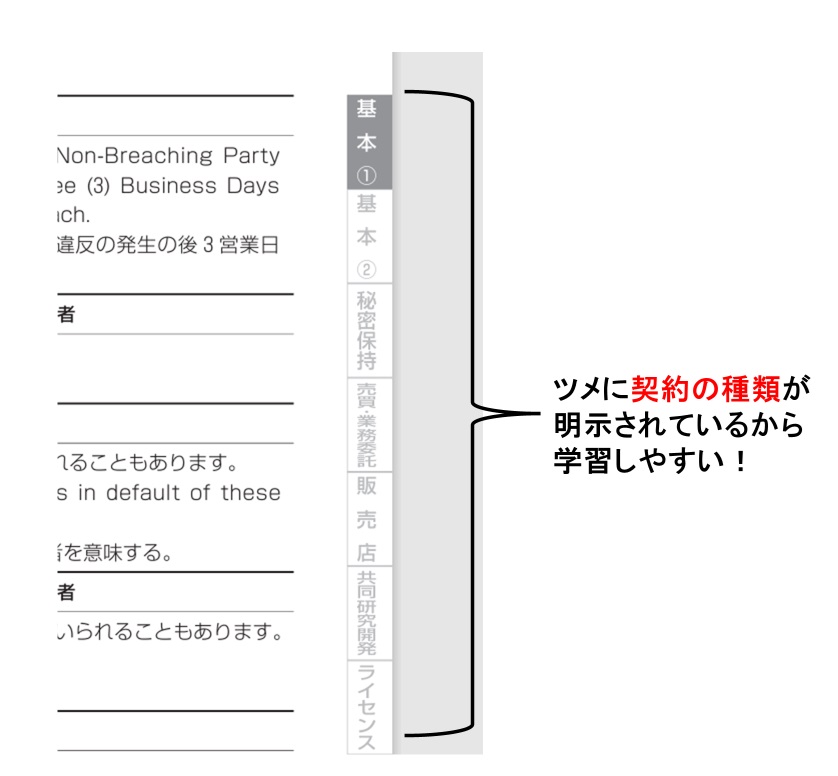

1.英文契約で頻出する英単語を契約類型毎に分類して掲載しています。

これにより、ご自分の業務でよく触れる機会がある契約で頻出する英単語に絞って取り組むことができるので、必要な分だけ効率よく契約英単語を身につけることができます。

具体的には、以下のように分類しています。

第一章 絶対に押さえておきたい英単語

第二章 英文契約の条文の基本的な型を構成する英単語

第三章 秘密保持契約の英単語

第四章 売買・業務委託契約の英単語

第五章 販売店契約の英単語

第六章 共同研究契約の英単語

第七章 ライセンス契約の英単語

第八章 合弁契約の英単語

第九章 M&A契約の英単語

第十章 一般条項に関する英単語

第十一章 その他の英単語

なお、どの分野の契約書を読む場合でも、まずは第一章~第4章の英単語を集中的に身につけることをお勧めします。これらの章に掲載されている英単語は、第五章~第九章までのどの種類の契約書にも頻出する英単語だからです。

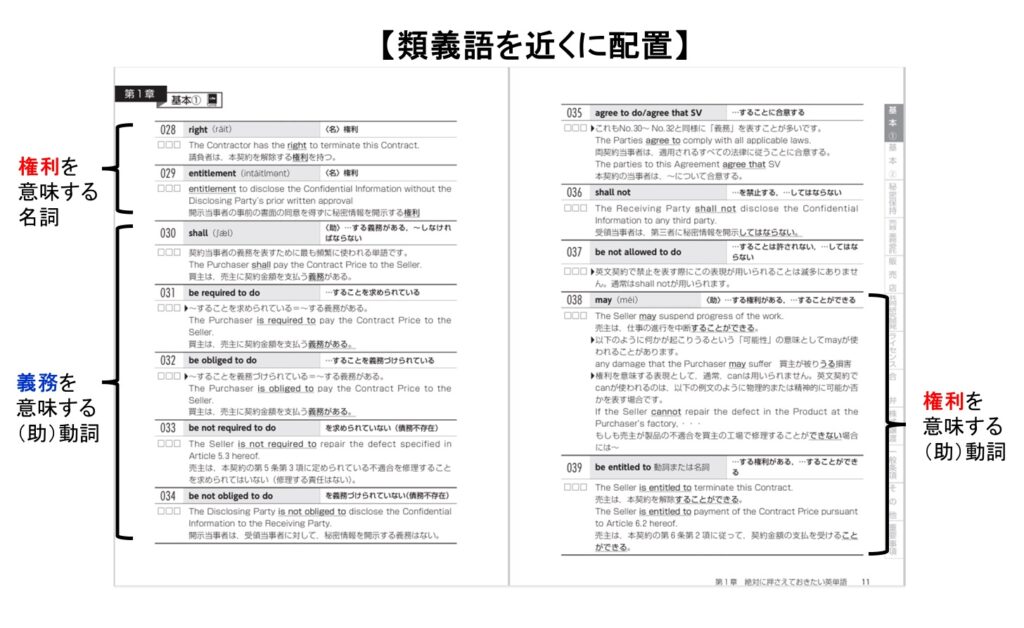

2.同義語・類義語・反義語の英単語を近くに配置しています。

そのため、それらをまとめて覚えることができます。

バラバラに覚えようとするよりも、記憶に定着しやすいはずです。

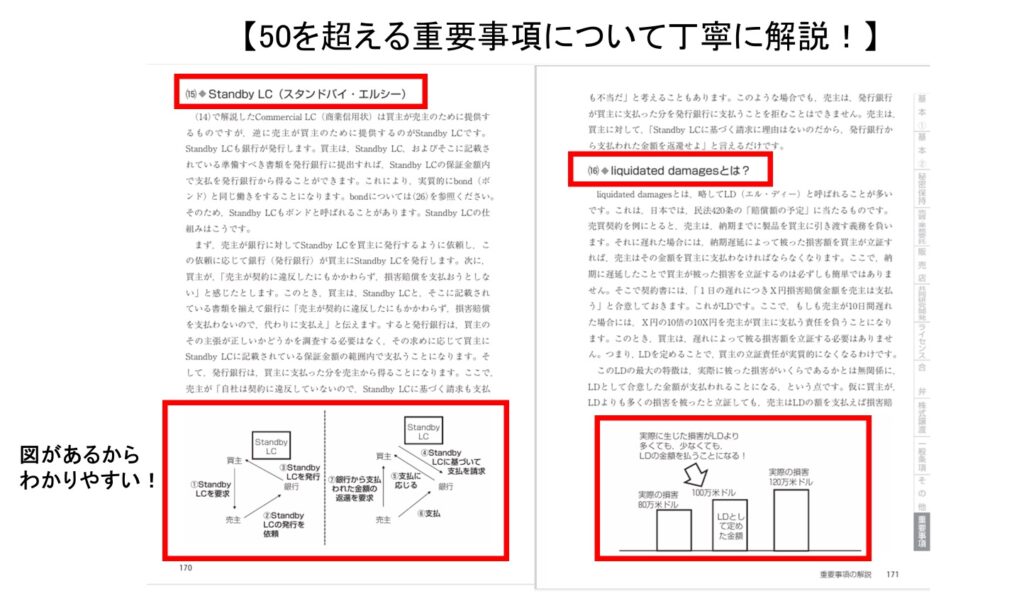

3.単語の単純な意味を知っているだけでは業務を行う上では十分とはいえない50を超える単語について、重要事項として解説をしています(P162以降をご参照)。

例えば、liquidated damagesは「予定された損害賠償金額」ですが、これは具体的にどのようなものなのか?という点について、業務を行う上で最低限押さえておくべき事項を記載しております。