米国法における損害賠償の考え方①

原状回復利益・信頼利益・履行利益とは何か?

日系企業が海外の企業と契約を結ぶ際、常に準拠法として米国のどこかの州法を選択するわけではありません。

だから、「別に米国法における損害賠償の考え方なんて、知らなくてもよいのではないか?」と思うかもしれません。

たぶん、知らなくてもよいでしょう。

おそらく、それで困ることはほとんどないと思います。

しかし、英文契約は、結局のところ、英米法にその発展の基礎を置いていると思われます。

英米法を準拠法としていないのに、約因(consideration)を定めたり、完全合意条項(Entire Agreement)を定めたりしているのは、つまり、英米法を前提にしているともいえます。

ここで、契約の中でもっとも重要な事項の1つに間違いなくあげることができるのが、契約に違反した場合の損害賠償責任に関する事項でしょう。

違反したら損害を賠償するということがあるから、契約当事者は安心して契約を締結できるのです。

違反しても損害賠償を得られないなら、相手は違反し放題となるかもしれません。

違反しても損害賠償しなくてよいなら、頑張って契約上の義務を果たそうとしなくなるかもしれません。

その意味で、損害賠償の条項は重要といえます。

そして、米国法における損害賠償の捉え方を学べば、これまでよりも、より契約責任としての損害賠償についての理解が深まり、契約書チェックの際はもちろん、実際の請求・防御の際にも役に立つと思います。

そこで、今後、複数回に渡って、米国法に基づく損害賠償の考え方を、具定例を用いながら解説していきたいと思います。

まず、今回は、米国法の下では、以下の3つの利益を損害賠償の対象として認めている点を紹介します。

1.原状回復利益(restitution interest)

2.信頼利益(reliance interest)

3.履行利益(expectation interest)

これらは、それぞれ次のようなものを指します。

1.原状回復利益:契約違反の被害者が相手方に与えた利益を自己のもとに回復する利益。

2.信頼利益:契約がなかったならば契約違反の被害者が置かれていたであろう地位に契約違反者の被害者を置くことによって、契約に対する信頼から生じた損失が填補される利益。

3.履行利益:契約が履行されていたならば契約違反の被害者が得ていた地位に置くことによって、交換取引の利益を取得する利益。

これだけだと、意味がよくわからないと思いますので、例を示します。

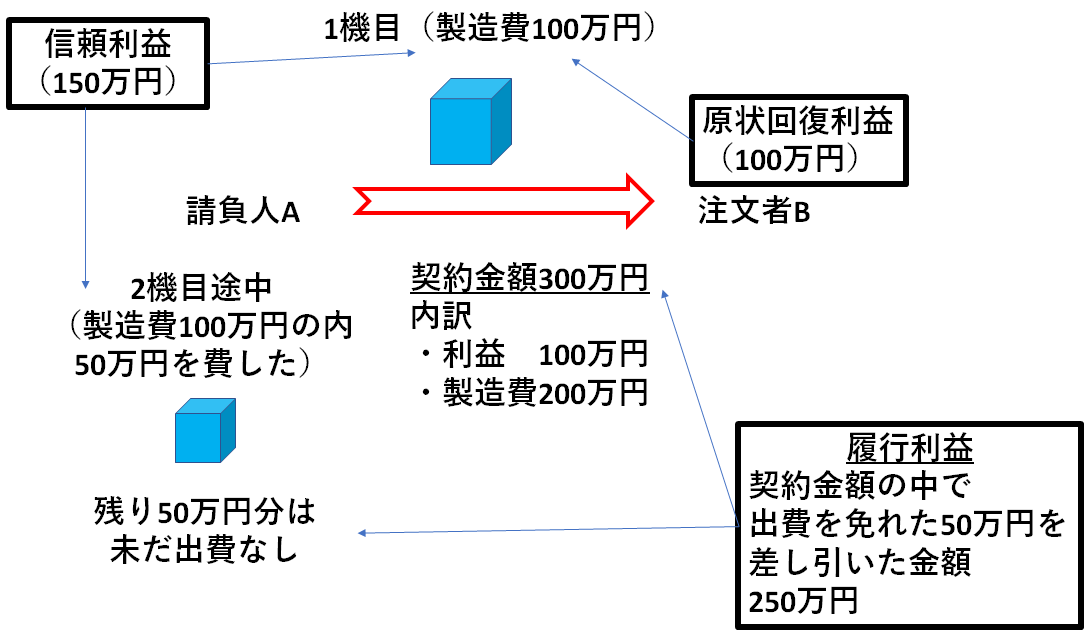

今、ある工作機械2機の製造・納入についての請負契約が請負人Aと注文者Bとの間で締結されました。契約金額は300万円だったとします。この内訳は、1機の製造費100万円、2機の製造費の合計が200万円、そして、100万円が利益(profit)でした。

(※わかりやすくするため、日本円としました)

ここで、請負人Aは、1機目を製造後、注文者Bに輸送しました。そして2機目の製造も半分ほど終えていました。この2機目の半分までに、請負人Aは50万円の費用をかけていました。

これに対して、注文者Bは、前払金も、契約上支払わなければならなかった中間払いもしていませんでした。

ここで請負人Aは、契約に従った対価の支払いがなされないことを理由に、契約を解除しました。

では、このとき、請負人Aは、どれだけの損害を注文者Bに対して請求できるでしょうか?

履行利益

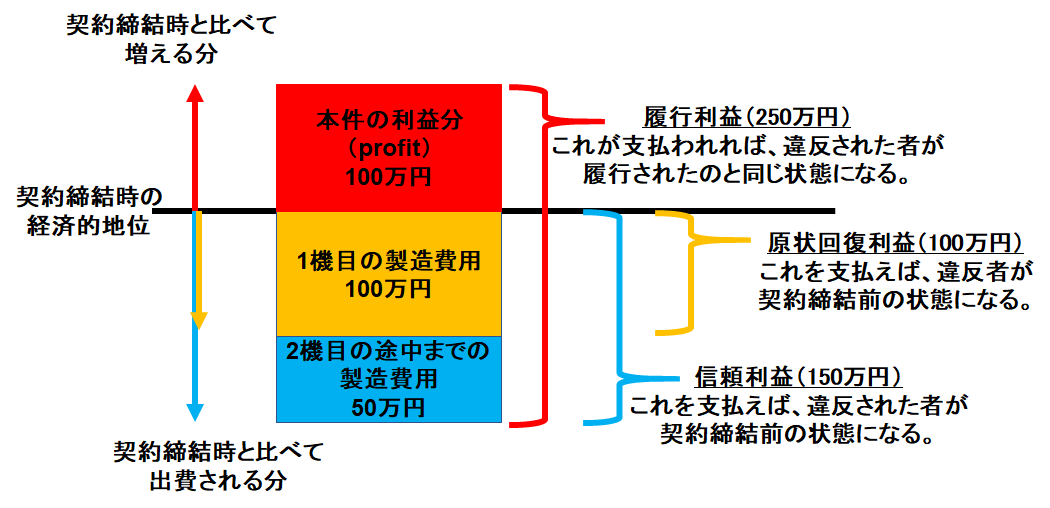

まず、請負人Aは、最後まで仕事をやり遂げ、工作機械2機を製造納入していたならば、契約金額である300万円を得ていたはずでした。今回は、途中で契約解除となり、製造費200万円のうち、50万円を出費せずに済んでいるので、その分を差し引いた250万円が、履行利益(「契約が履行されていたならばいたはずの経済的地位に到達させるために必要な金額」)となります。

この点、契約が履行されていれば、請負人Aは300万円を支払ってもらえていたはずなので、履行利益は300万円なのではないか?と考える人もいるかもしれません。しかし、これは誤りです。もしも300万円が支払われると、請負人Aは1基目の100万円+2基目の途中までに費やした費用50万円の合計150万円の費用を300万円から差し引いた150万円が手元に残ることになります。これは、本当に2機製造して納入した場合には、製造費用が200万円となるので、300万円支払われても、請負人Aの手元に残るのが100万円となることと比べて、請負人Aが50万円多く得ることになる=契約が履行されていたならば得られた経済的地位を50万円超える結果となるので、妥当ではありません。

あくまで、履行利益は、その契約が履行されたならば到達していたはずの経済的地位に違反された者を置くことを目指すものなので、50万円の出費を契約解除で免れたからには、履行利益はこの分を差し引いた250万円となるのです。実際、この場合、製造費として出費された150万円を250万円から差し引けば、残りは100万円となり、これは、2機製造して納入した場合の請負人Aの到達した経済的地位と同じになります。

また、履行利益は次のように考えることもできます。それは、「履行されていたならば違反された者が置かれていたはずの経済的地位と履行されなていない今の経済的地位の差額」。

本件では、請負人Aは、300万円の契約金額の支払を受け、そのうち200万円が製造費用として支出され、残りは100万円となるのが、契約が履行されていたならば置かれた経済的地位です。

一方、契約を解除した今は、1機目の製造費100万円に2機目の途中までに費やした50万円の合計150万円を支出した-150万円が置かれている経済的地位です。

この差額は、100万円-(-150万円)=250万円

よって、履行利益は250万円となります。

信頼利益

次に、請負人Aは、既に1機目を製造して納入し、さらに2機目にも50万円の費用をかけています。これは、「契約がなかったならば、請負人Aが出費しなかった費用」です。つまり、請負人Aが契約締結前の経済状態に戻るためには、この分を支払ってもらう必要があります。これが信頼利益です。これは、別の言い方をすれば、「契約が履行されると信頼したために出費することになった金額」です。よって、この信頼利益は、1機目の製造費全額=100万円と、2機目の途中までの製造費50万円の合計150万円となります。

原状回復利益

最後に、契約違反の結果、違反した者が負うべき損害賠償責任として、原状回復利益があります。これは、「違反された者が違反者に与えた利益分」を取り戻すものです。

今回、既に請負人Aは、1機目を製造して注文者Bに輸送しています。つまり、1機目を製造するためにかけた費用100万円分が注文者に渡されたことになります。これが原状回復利益です。そこで、注文者Bは、100万円を請負人Aに支払わなければなりません。

ちなみに、製造途中の2機目は、未だ注文者Bに引き渡されていないので、原状回復利益とはえいないでしょう(※もしかすると、この途中までの2機目でも、注文者Bには価値があるものとして、これも原状回復利益に含めて考えることもあるかもしれませんが、ここでは、途中までの2機目には、中途半端なもので、かつ、これを分解したところで、注文者Bにとって、材料としての経済的価値もないものとしておきます)。

つまり、以下の様になります。

履行利益:250万円(製造費150万円+利益100万円)

信頼利益:150万円(製造費150万円)

原状回復利益:100万円(注文者Bに移った利益100万円)

ここで、「履行利益>信頼利益>原状回復利益」という関係になっていることに注目してください。これは、今回の場合だけでなく、通常、このようになります。

また、原状回復利益というと、いかにも、「違反された者を契約締結前の状態に戻す」という意味だと思いがちですが、原状回復利益とはそうではなく、あくまで、契約に違反した者に利益が与えられた場合に、それを違反された者のもとに戻す分に過ぎない、という点は注意しましょう。つまり、原状回復利益だけの賠償では、違反された者は、契約締結前の経済的状態には戻らず、そこまで戻すには、信頼利益までの賠償が必要になります。

一方、違反した者は、契約締結前の経済的地位、つまり原状に復することになります。その意味で、この原状回復利益とは、「違反した者が原状に復するために違反された者に返還しなければならない金額」と捉えるとわかりやすいでしょう。

また、請負人Aと注文者Bの間の契約に、損害賠償を制限する定めがなければ、通常、注文者Bは上記の履行利益250万円を請負人Aに対して支払わなければなりませんが、海外企業との間で実際に取り交わす契約書には、履行利益まで完全に賠償するようにはなっておらず、これが制限されていることもあります。

つまり、せいぜい信頼利益までの賠償に限られていることが往々にしてあるのです。

(そのような契約書になっている場合には、できる限り、信頼利益を超えて、履行利益まで賠償してもらえるような建付けにするように努力するべきだと私は思います。)

それは具体的にどのような場面で、そしてどのような条文でそう定められているのかは、追々紹介していきますが、まずは、いくつかの例を見ながら、履行利益とは、信頼利益とは、そして原状回復利益とは、という点を理解できるようにしましょう。

次回も、例を用いてどれがこれら3つの利益に当たるのかを見ていきます。

米国法における損害賠償の考え方②~履行利益>信頼利益>原状回復利益は絶対ではない~

【私が勉強した参考書】